“我接受调侃,但绝不接受侮辱!”这是歌手杨坤在4月24日发布的千字长文中,对网红“四川芬达”模仿事件的最终表态。这场持续两个月的纠纷,从一场“搞笑模仿”演变为全网热议的侵权诉讼,背后折射的不仅是明星与网红的个人恩怨,更是一场关于网络创作自由与人格尊严的博弈。

事件起因于2024年底,网红组合“四川芬达”以夸张模仿杨坤的造型、声线及经典梗(如“32场演唱会”)迅速走红。初期网友将其视为“草根搞笑”,

但随着视频内容逐渐低俗化——例如将杨坤与犬类名字结合、改编歌词暗含人身攻击——争议开始发酵。2025年3月,杨坤正式起诉,要求删除视频、公开道歉并赔偿精神损失。然而,“四川芬达”一边道歉,一边继续发布争议内容,甚至将法院传票作为流量密码,粉丝数从37万暴涨至86万。 这场看似娱乐化的闹剧,最终演变成杨坤口中的“尊严保卫战”。

他在长文中直言:“他们透支了我的信任,也践踏了行业的底线。”“四川芬达”的辩护始终围绕“未提及姓名”和“天生像杨坤”,但法律专家指出,模仿行为是否侵权并不完全依赖“指名道姓”。根据《民法典》,若通过标志性特征(如造型、声线、经典梗)让公众明确联想到特定人物,且内容带有贬损性质,即可构成肖像权或名誉权侵权。

例如,“四川芬达”在视频中刻意扭曲杨坤的肢体动作(如“断气式”演唱、翻白眼表情),并改编歌词为“拉不拉昆”(暗指犬种),被网友批评为“人身攻击式恶搞”。更有法律学者指出,其利用杨坤形象直播带货、接商演的行为,已涉嫌不正当竞争——通过丑化他人形象牟利,属于典型的“搭便车”。

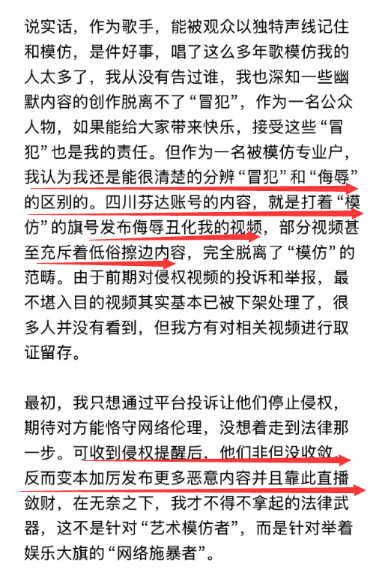

杨坤在长文中透露,最初曾尝试通过平台投诉解决,但“四川芬达”收到侵权警告后反而变本加厉,甚至将诉讼传票剪辑成“卖惨视频”,塑造“草根被明星打压”的人设。这种“道歉—炒作—再侵权”的循环,让杨坤彻底失去信任:“如果我撤诉,明天他们是否会编排‘道歉后被追责’的新剧本?”

这场纠纷的吊诡之处在于,法律维权反而助推了对方的流量。据统计,“四川芬达”在诉讼期间粉丝暴涨50万,直播间打赏收入翻倍,甚至推出讽刺歌曲《你礼貌吗》继续收割热度。这种“越骂越红”的现象,正是杨坤所抨击的“以伤害他人为筹码的流量生意”。

杨坤在长文中强调:“我支持创意二次创作,但反对网络霸凌。”这句话点明了事件的核心矛盾——娱乐精神与人格尊严的平衡。

健康模仿的三大准则:

1.尊重为先:避免人身攻击、低俗化改编;

2.创意加持:在模仿中加入原创元素(如“李蠕蠕”的创意仿妆);

3.避嫌牟利:不以他人形象直接变现。

反观“四川芬达”,其问题恰恰在于将杨坤的形象工具化:通过丑化吸引眼球,再以“被起诉”制造悲情叙事,最终完成流量收割。这种“碰瓷式创作”,不仅伤害当事人,更扭曲了大众审美。

杨坤的坚持,与其说是个人恩怨,不如看作对行业风气的警示。他引用中央网信办“清朗行动”的倡议,呼吁抵制恶意营销。这场官司无论结果如何,都已为网红圈敲响警钟:流量没有豁免权,法律红线始终在那里。

正如网友评论:“想靠模仿走红?先掂量自己扛不扛得住律师函!” 在娱乐至死的狂欢中,唯有守住底线,才能让模仿从“碰瓷”回归“致敬”的本质。