广东的四月,本应是木棉花开的季节,空气中弥漫着潮湿而温暖的气息。然而在这个春天,一则令人心碎的消息在网络上悄然传开——一位33岁的年轻男子,因无法承受丧妻之痛,选择结束自己的生命。这不仅仅是一个关于死亡的冰冷新闻,更是一面映照当代人情感困境的镜子,折射出那些被我们忽视的心灵暗角。

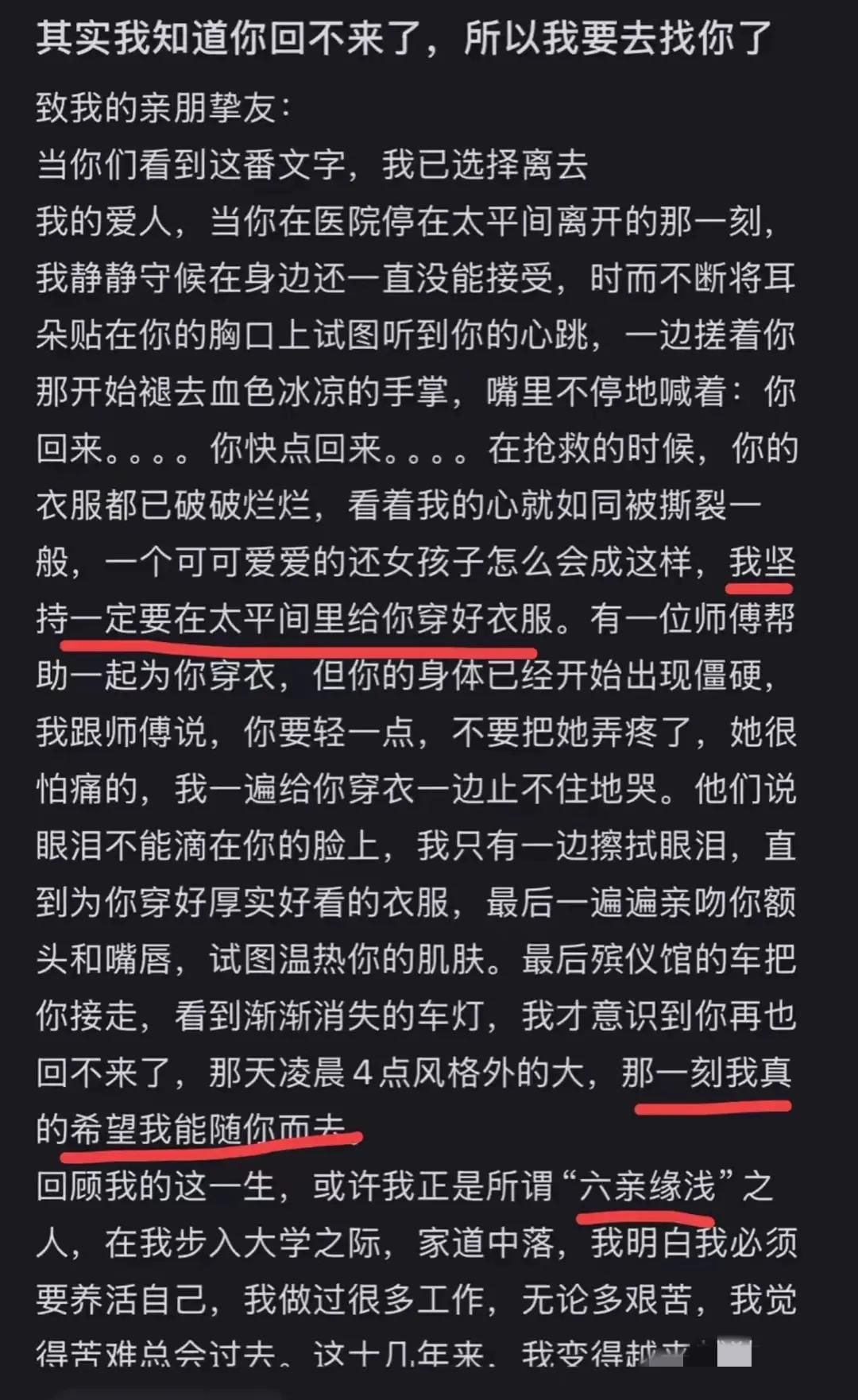

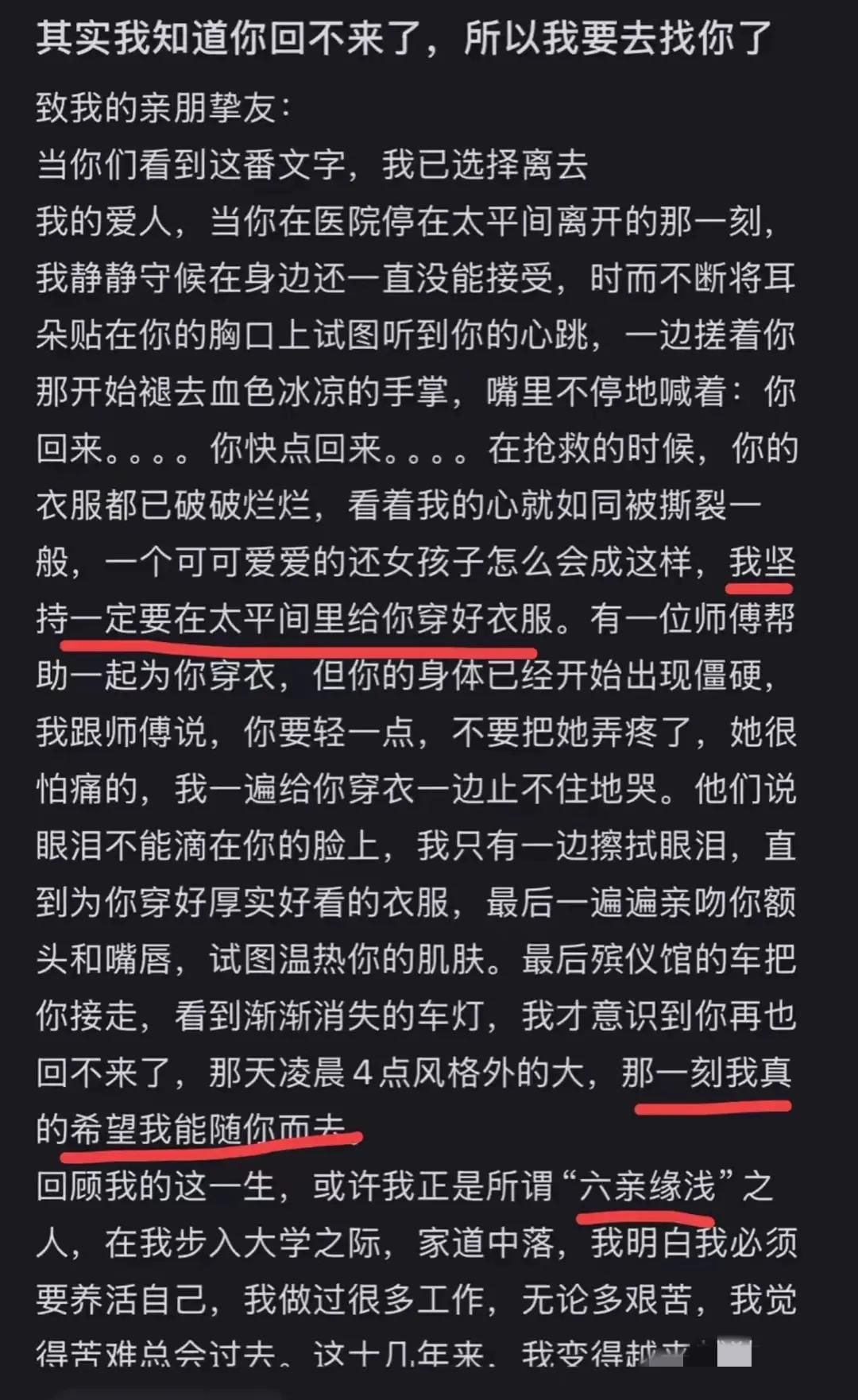

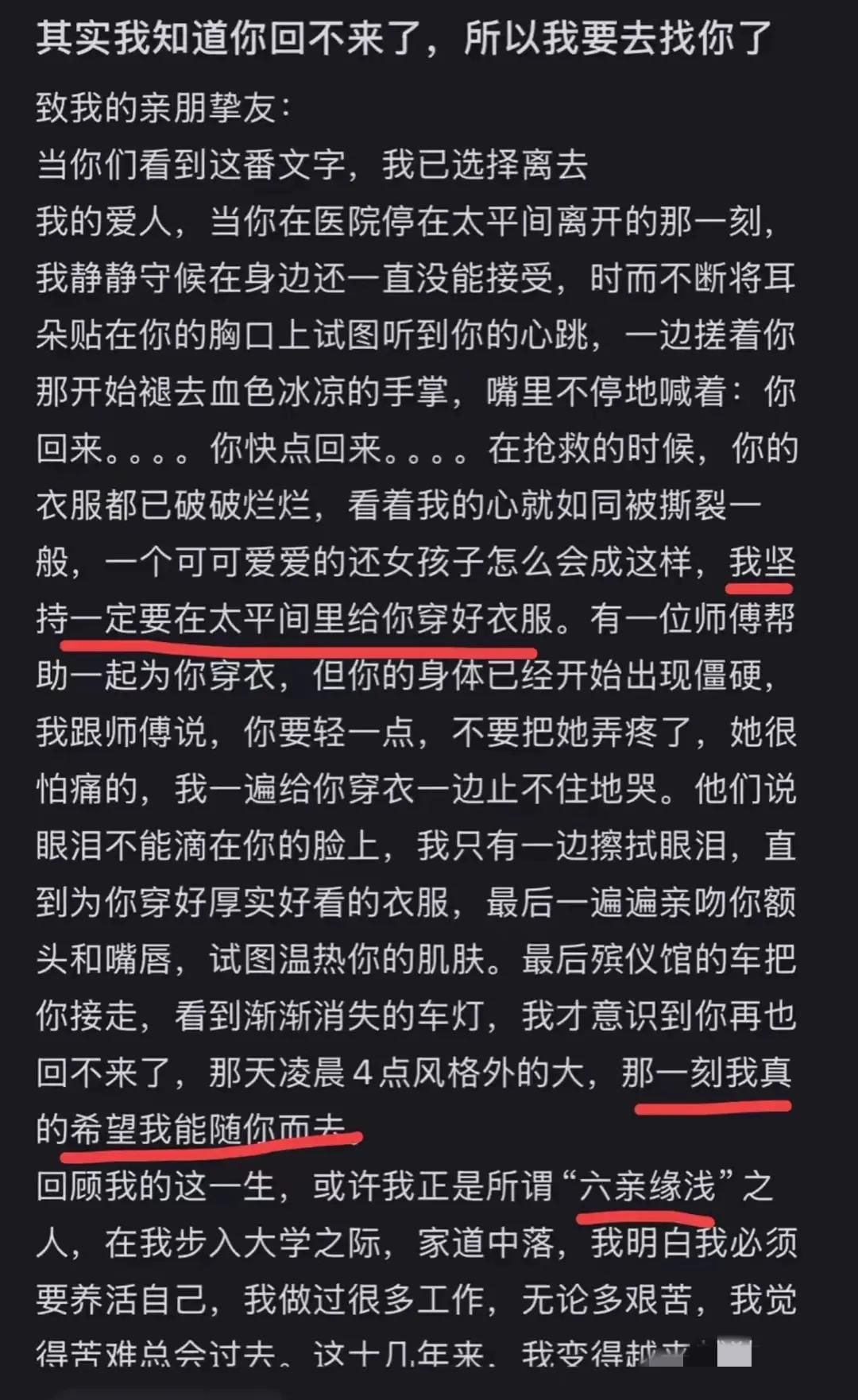

谢某振的告别信像一把钝刀,缓慢地割开读者的心。"当你们看到这番文字,我已选择离去",这平静的开场白背后,是一个灵魂在痛苦深渊中的最后独白。

他详细描述了在医院太平间见到亡妻的情景,那些文字没有歇斯底里,却比任何哭喊都更令人窒息。最令人心碎的是那句"我要结束的并不是生命而是痛苦"——这揭示了一个残酷的真相:对他而言,活着已经变成了比死亡更难以忍受的持续煎熬。

在当代快节奏的生活中,我们习惯了情感的速食主义,却遗忘了爱情的原始重量。谢某振的故事像一记闷棍,敲打着我们麻木的神经。当社交媒体上充斥着"三天忘记前任"的教程时,这种"不能独活"的深情显得如此不合时宜,却又如此震撼人心。他的选择让我们不得不面对一个被回避已久的问题:在这个强调"情绪管理"的时代,我们是否已经失去了悲痛的权利?当"走出来"成为一种社会期待,那些选择沉浸在痛苦中的人是否就被贴上了"不健康"的标签?

从心理学角度看,谢某振很可能陷入了"延长哀伤障碍"(Prolonged Grief Disorder)的状态。这种特殊的心理创伤会使丧亲者长期处于强烈思念中,无法回归正常生活。

在中国传统文化中,"梁祝"式的殉情故事被浪漫化,梁山伯与祝英台的传说流传千年。而在西方文学中,罗密欧为朱丽叶服毒的悲剧同样被奉为经典。这些故事之所以打动人心,正是因为它们触及了人类情感的极端状态——当爱成为存在的全部意义,

失去爱便等于失去世界。谢某振的悲剧让人不禁思考:在推崇理性至上的现代社会,我们是否过于轻视了这种情感极致的真实性?当我们将这类事件简单地归类为"不够坚强"时,是否暴露了我们对人类情感复杂性的无知?

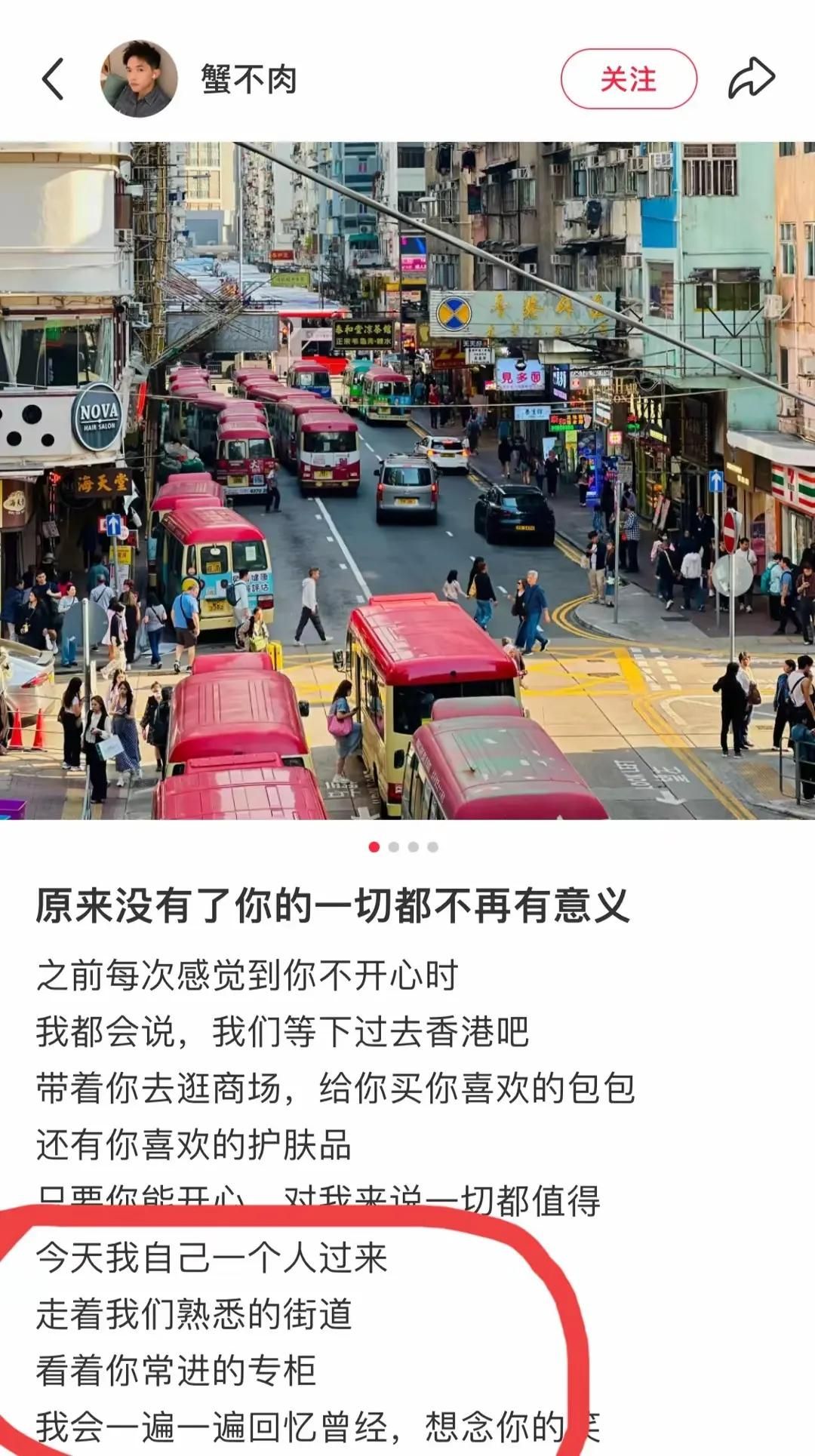

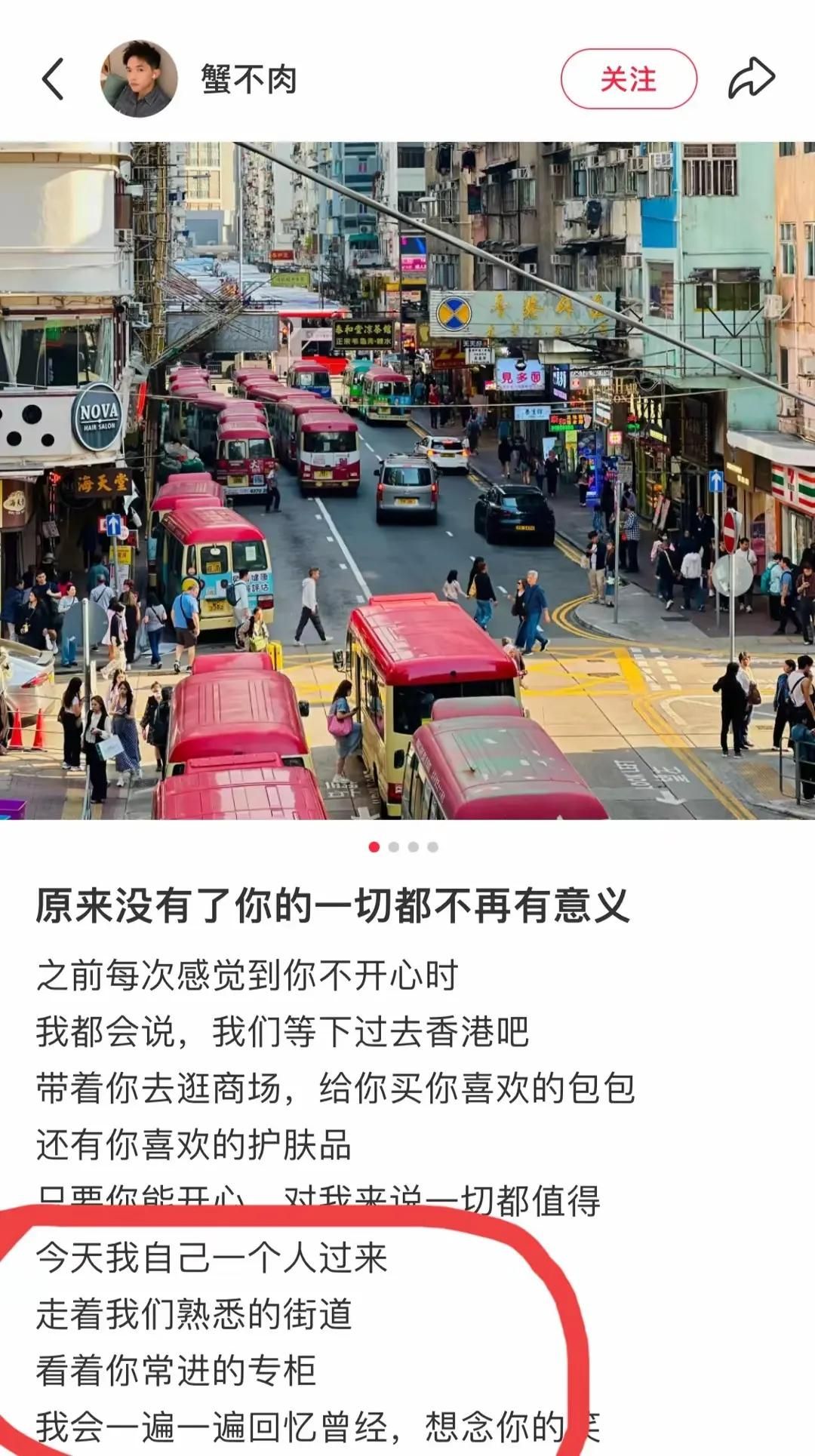

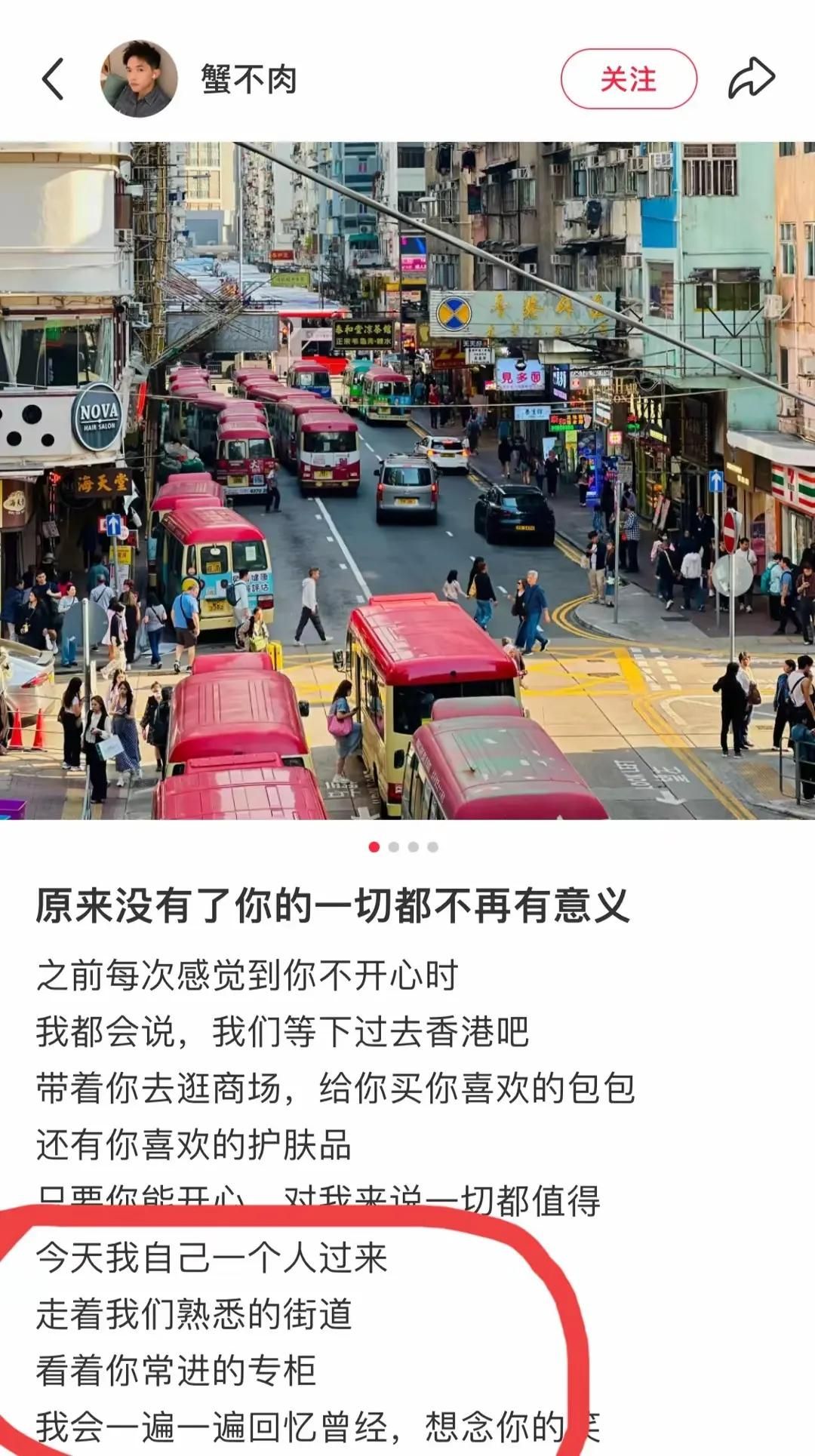

社交媒体时代,公众对私人悲痛的消费化倾向令人不安。谢某振的遗书被广泛传播,网友们的评论从同情到不解,甚至有人将其浪漫化为"现代梁祝"。这种围观本质上是一种情感剥削——我们将他人的痛苦转化为自己的情感体验,

却很少真正思考背后的社会问题。更值得警惕的是,这种关注往往是短暂的,当下一热点出现,这个曾经鲜活的生命就会迅速被遗忘,只留下家属面对长久的伤痛。

对于谢某振的家人和朋友而言,这场悲剧带来的是一连串无解的问题和永恒的遗憾。妻子家属失去女儿后又失去女婿的双重打击,父母白发人送黑发人的悲痛,朋友们的自责与困惑——这些真实的痛苦远远超越了一个"爱情故事"的简单叙事。而我们作为旁观者,能做的不应只是几滴同情的眼泪或几句轻飘飘的"一路走好"。

在这起事件中,最令人心痛的或许是它的可预防性。研究表明,适当的社会支持与专业干预可以显著降低丧亲者的自杀风险。这让我们不得不反思:在我们的社区、工作场所甚至网络空间中,是否建立了有效的心理危机识别与应对机制?当一个人发出"我很累"的信号时,周围人是否具备回应的意识与能力?

谢某振最终选择将自己的痛苦永远定格在33岁,而我们这些继续生活的人,则面临着如何理解、如何记忆的难题。将他的行为简单美化或谴责都是一种逃避——对生命复杂性的逃避,对情感深度的逃避,对社会责任的逃避。

当我们讨论谢某振的故事时,真正的问题或许不是"他为何选择死亡",而是"我们如何更好地支持那些认为死亡是唯一出路的人"。答案不会简单,但寻找答案的过程本身,就是对生命最大的尊重。