点赞是支持!关注可分享,收藏不迷路。更多名人书法,高清法帖系列,不容错过!

1、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(一)

2、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(二)

3、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(三)

4、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(四)

5、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(五)

6、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(六)

7、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(七)

8、学篆须得法 | 2200年篆书神品技法——传国伟宝《会稽刻石》(八)

《会稽刻石》为小篆作品,与《峄山刻石》《泰山刻石》《琅琊刻石》合称“秦四山刻石”。该作品原刻于公元前210 年,即秦始皇三十七年。相传为始皇帝授命李斯所书,故又称“李斯碑”。唐代书家张怀瓘曰:始皇以和氏之璧琢而为玺,令斯书其文。今《泰山》《峄山》《秦望》等碑并其遗迹,亦谓传国之伟宝,百代之法式。(《书断·卷中·神品》)

《会稽刻石》笔法工整,结体规范,是学习小篆的重要范本。元盛熙明《法书考》中称,“小篆之精,古今妙绝……犹千钧强弩,万石洪钟。”

但是,《会稽刻石》原碑早已遗失在历史的长河中。明都穆在《金薤琳琅》说,后世摹刻版本”外表仪态已偏于圆整规范,渐失秦篆之灵动活脱……与原迹风韵神貌已失,与秦刻石一贯的凝重线条、雄强笔力、威严端庄、雍容朴厚的独特书风相去甚远“。

我们现在见到的《会稽刻石》,为清代刘征在前人摹刻版本基本上的翻刻、再翻刻。从日本馆藏拓本管窥,该碑略显呆板,与秦刻石一贯的雄浑、凝重、威严、端庄、雍容之风相去甚远。

虽如此,但刘征版《会稽刻石》仍不掩端庄、华美、大气,气度恢弘。故略作小结,为各位书友参考、学习:

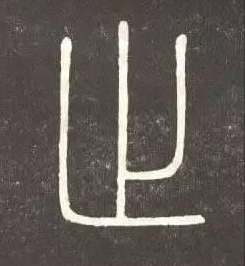

(六)篆书独体字多以长脚、主笔、底画使字体框架整体平稳;整体书写顺序则遵循先上后下、先左后右、先外后内、先中间后两边原则。如“不”、“平”、“同”字、“令”、“下”、“六”、“之”、“子”、“甲”等。

(七)左右结构,偏旁部首拉长,与主体保持一致,以求平稳、协调,如“贼”、“始”、“外”、“情”、“黔”等。

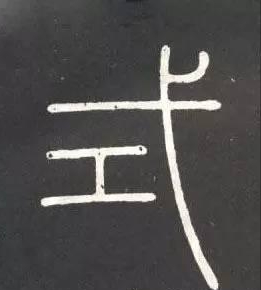

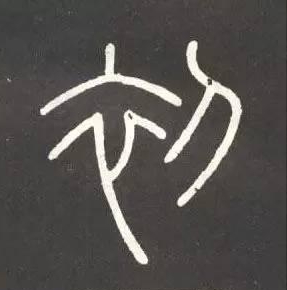

左右结构,偏旁部首多靠上也是不错的选择,以求整体字势协调,如“和”、“功”、“式”等。