2025年4月14日,当国家广电总局突然颁布一纸发行许可,为一部被雪藏8年的作品《霍去病传奇》改名后的《风起大漠》打开复活之门,业界瞬间沸腾。

2018年,《霍去病传奇》尚未播出,编剧张健(也是张若昀的父亲)就遭到了史学爱好者们的质疑,主要矛头集中在“魔改剧情”之上。

霍去病,本是23岁封狼居胥的天才将军,剧本却设置了与匈奴王子伯力的“亦敌亦友”关系,同时在70多集的体量里还加入了多段情感纠葛。

历史粉愤怒地指出,这种大规模创新早在《大漠谣》时就曾踩过雷,观众对侵蚀历史人物本真的“过度浪漫化”异常敏感。

随后,“限古令”与“注水剧整治”合力打击,一部本该热血昂扬的战神史诗,竟悄无声息地冷冻在影视库中。

进入2025年,出于政策自救与对市场的考量,片方大刀阔斧删减剧情,将原本92集硬生生裁到75集。

大幅弱化霍去病与匈奴王子“惺惺相惜”的桥段,重新聚焦汉匈对峙本身,也用更多严格考据的战役场面取代了情感纠缠。

真正让历史剧有“筋骨”的,不止是宏大叙事,还有对史书记载的尊重与对时代精神的敬畏。

《风起大漠》之所以能重新获得观众与监管层的信任,正是因为剧方在删改后请来了三位秦汉史学专家为剧本把关,做到了每一场战争都有明显且可信的史料依据。

司马迁的刀与剧组的笔《史记》里,司马迁曾对霍去病“方死绥和,亦不省士卒”的描绘颇具争议,很多人指责霍去病不够关心部下。

而剧中却作了相对巧妙的处理,安排一场他深夜探望伤兵、甚至为其敷药的情节,同时让军法官出面警告“将军当持威仪”,于是塑造了霍去病“心怀士卒却又不得不表现严酷军纪”的面向。

这种把史书披露的“不省士卒”与人文关怀融合的创作方法,恰恰显示出编剧在历史留白处的大胆尝试,既保留了司马迁的审视口吻,又给霍去病额外注入现代人能够理解的温度。

这部剧最让人惊叹的或许是花费2.3亿重建了16万平米的长安城外景。

从朱雀大街的宽度,到未央宫前殿的基址高度,都有《三辅黄图》等古籍的支撑。

剧组甚至采用了“倒叙式搭建”的方法,先模拟汉武帝晚年时期的未央宫样貌,再一点点反向回推到霍去病当年的宫殿结构和装修新旧。

在宏伟的实景中,观众或许能亲眼感受到时空仿佛被折叠,从古书里的只言片语,到眼前栩栩如生的瓦当、立柱,每一帧都在唤醒两千多年前的盛世余音。

甲胄里的科技考古服饰与兵器,往往是古装剧最能出彩的地方,同时也最能暴露制作团队的诚意。

剧方为了还原汉代的玄甲,联合中国丝绸博物馆对考古出土的甲片成分进行X射线检测,并采用冷锻工艺手工敲打成形。

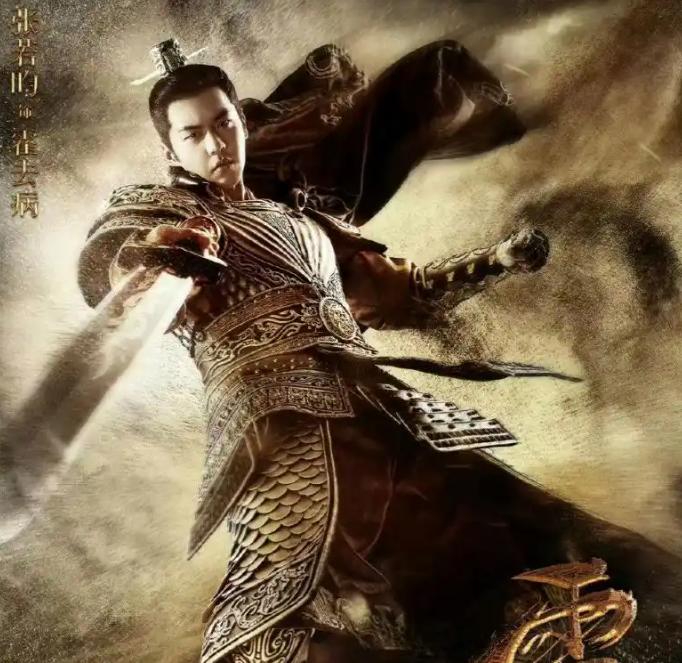

张若昀在片中身披的那套鱼鳞甲重达38斤,比现代一些防护装备还要沉。

他必须在零下20℃的沙漠里拍摄打戏,连续摔伤多次,那股在厚重甲胄下奔袭的气势,显然并非姿态造作就能假扮出来。

权谋与热血:历史剧的双螺旋基因一部好的历史剧,必然在朝堂布局与沙场征伐之间找到平衡。

纵观《风起大漠》,权谋与热血两条主线交织,正如双螺旋结构,一方面是群臣角力、宫闱暗涌,另一方面是铁骑出征、刀剑相向。

朝堂博弈的显微镜在这部剧中,黄维德饰演的汉武帝一改以往某些影视剧里“高大全式”的明君刻板形象。

他有时意气风发,有时又深不可测。

他面对霍去病请战时,先沉默地抿一口卫子夫递来的羹汤,下一秒却猛然摔杯授令,态度转变之迅猛,让朝堂噤声。

据说这个细节源自《汉武故事》中“啜羹示警”的记录,将帝王心术化为颇具象征意义的物件语言,令观众对皇权的复杂性有了更立体的认知。

剧中大战河西的长镜头成为主要噱头,动作指导团队特意研究汉代兵器“殳”的历史使用方式,让张若昀跟匈奴演员在实战中演示环首刀与弯刀对抗的冷兵器张力。

最具冲击力的一幕当属“车悬阵”,大约200匹战马在腾空呼啸中编织成阵,需要精准计算每匹马的速度与方位,否则极易发生踩踏事故。

当沙尘与鲜血扑面而来,那种“暴力诗意”似乎把千年前的河西走廊再度拉回眼前,让人心生敬畏。

和亲制度的血色浪漫剧中毛晓彤扮演的蓁娥,经历了一段相当曲折的“和亲”剧情。

她初到匈奴时衣饰上绣着象征柔弱的忍冬纹,后来渐渐换上鹰隼纹昂扬对抗。

这一角色糅合了历史上细君、解忧公主的故事原型,面对异国强权,她既要维系汉匈之间表面的和平,更要在夹缝中发出自己的呐喊。

当她在冰天雪地里用鲜血写下“愿身不复生王家”,将家国与个人的伤痛彻底撕裂,这种血色浪漫正是历史剧少有的震撼与悲壮。

没有演员的投入,就不会有真正让人信服的历史共鸣。

《风起大漠》的演员阵容同样经历蜕变,从张若昀到胡军、再到白宇,都投入了极大心力,用表演去破除“流量”和“偶像”的标签。

张若昀的两次穿越这部剧中张若昀要扮演一个二十出头却已官封骠骑将军的霍去病,注定要更冷峻、更桀骜。

为此,张若昀每天凌晨4点开跑训练体能,阿拉善右旗零下20℃的环境里,他策马冲锋却多次摔伤,浑身是土也要爬起来继续拍摄。

监制侯鸿亮这样评价他,“他把这股现代青年的锐气融进古代铁血里,呈现了别样的霍去病。”

胡军的单于辩证法原本就以硬汉形象著称的胡军,这次饰演匈奴单于,则更加注重人物多维度的塑造。

他翻阅了《匈奴帝国史》,设计了一个并不常见的细节,他在朝堂时左手捻佛珠,右手执弯刀,象征游牧与宗教的矛盾交织。

拍摄屠城情节时,他坚持用羊血包来还原“剺面饮酒”的激烈场景,散发的血腥气甚至让他忍不住生理性呕吐,却也成就了角色那股原始野性的震慑力。

白宇的对手戏哲学白宇饰演的伯力,是剧方早年设定的匈奴王子角色,虽遭大量删改,但在保留下来的剧情中,他与霍去病的沙漠对峙颇具看点。

其中一幕是他抛出羊皮水囊,霍去病似乎踉跄接住,这个简短的动作体现了草原文化中“赠水为敬”的礼仪,后来考古学界也证实匈奴的确有类似风俗。

在虚构与史实的碰撞中,角色因此拥有了更可信的民族骨血。

被时代耽误还是资本的妥协?再问历史剧生机这部剧的重见天日,究竟是对政策环境的巧妙迎合,还是国产历史剧再崛起的燃点?

其删减与重塑最大的意义,也许在于证明,历史剧唯有敬畏史料、尊重观众、兼具创意与考据,才可能获得真正的生存空间。

在不少观众印象里,古装历史剧常陷于“水”与“俗”之争。

要么过度娱乐化,只剩噱头;要么纯史官口吻,难逃空洞苦涩。

《风起大漠》历经八年沉浮,或可在这两种极端之间寻到平衡,既保证剧情的可看性,又不让权谋、战争、和亲等中华历史的雄浑与沧桑沦为表面化包装。

当一部好剧真的把汉代铁蹄声敲进我们血液里,它便不再只是资本操盘下的冰冷产品,而成为一种唤醒、一次碰撞。

结语当《风起大漠》的片花再度铺开,许多人都在热议,历史剧的未来何去何从?

也许这部剧的历经磨难恰恰证明,真正经得起时间和监管考验的作品,离不开对史实的严谨考据,更无法缺席对现实与人性的注脚。

它既需要在刀剑间展开生死博弈,也要在人物相遇、相惜、相离的故事中,呈现出对民族精神与历史沧桑的深切敬畏。

或许真正能支撑历史剧前行的,不是噱头,而是血与火锻造出的信念。