马上五一放假了,闲来翻老资料突然发现!原来中国龙洋的“外国亲戚”藏着这么多门道!

你敢信,现在拍场上动不动千万级别的银币,当年竟然是漂洋过海来的“洋打工仔”?

要说机制银币这玩意儿,妥妥是19世纪的“全球化先锋”。以前老百姓用散碎银两,跟人交易还得先“鉴宝”——掂量真假、切割找零,稍不留神就被无良钱庄“割韭菜”。

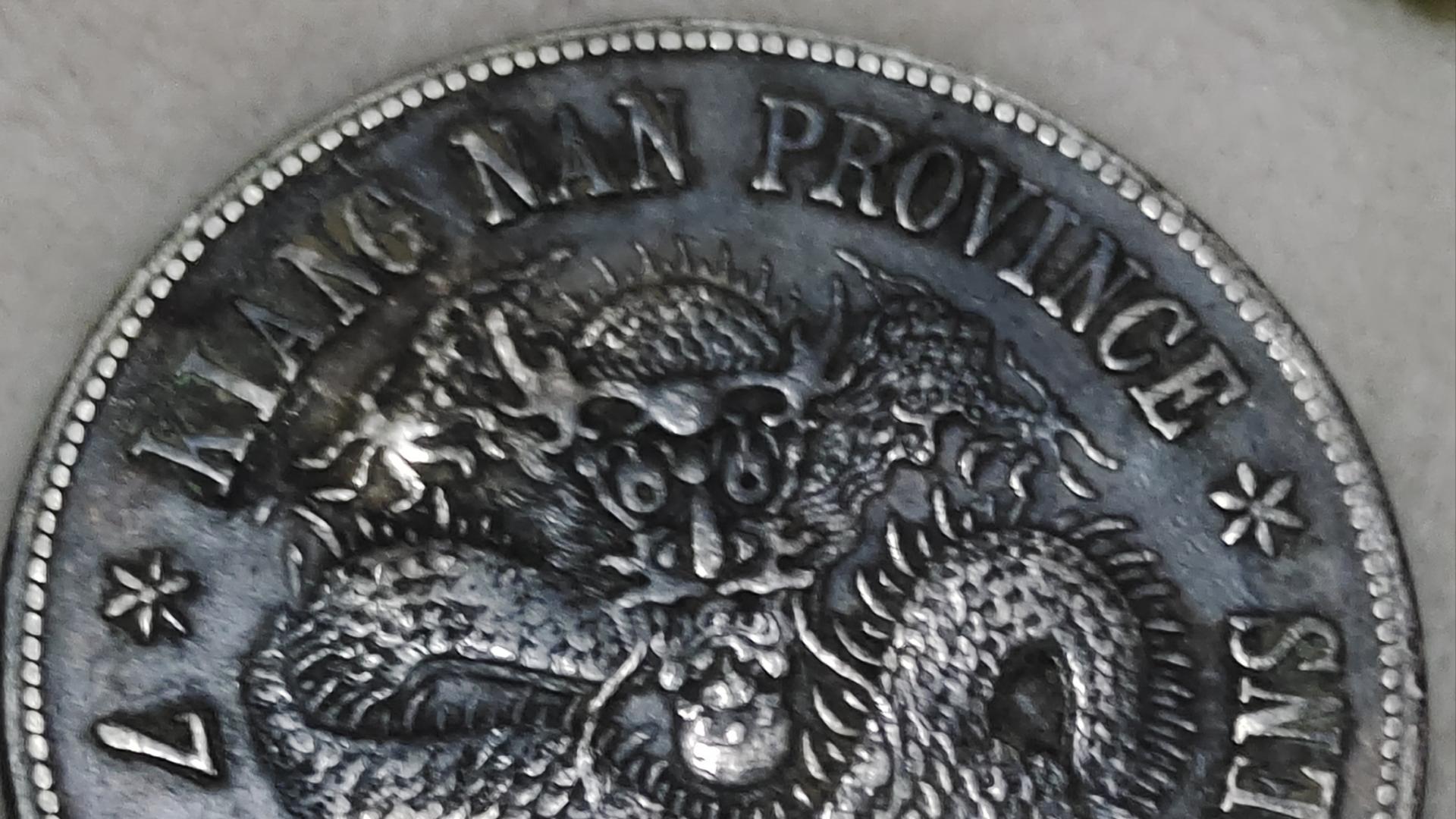

结果外国银币一流通,好家伙!又规整又方便,往兜里一揣就能当“硬通货”。连官府都发现商机:自己造币不仅能省钱,还能牢牢攥住金融大权!就这么着,机制币在中国“安家落户”了。不过早期中国造币技术那叫一个“新手村水平”,机器、模具全得从国外“进口”。就拿中国第一家量产造币厂——广东造币厂来说,当年可是专门跑到英国喜敦造币厂“拜师学艺”!

这喜敦厂,也就是英国伯明翰造币厂,18世纪末就开张了,创始人罗夫·喜敦直接拿自己名字当招牌,妥妥的“老字号”。 更戏剧性的是,20世纪70年代,喜敦厂清理资料室,一大批清末中国各省委托制作的样币、资料突然“重见天日”!这下可热闹了,就像考古挖出宝藏,无数泉友眼睛都看直了! 这些喜敦厂出品的银币,简直是“币圈盲盒”!有些样币漂洋过海来到中国,因为各种原因没通过审批,比如陕西、湖南、浙江的样币,还没来得及“出道”就成了绝版;有些则“入乡随俗”,经过本土化改造,像广东、江南的银币,直接成了中国近代机制币的“顶流”。

要说最出名的,还得是喜敦五大系列样币!那地位,在机制币圈就像“四大天王”,每次拍卖会一露面,藏家们直接开启“疯抢模式”。

记得有一回,一枚喜敦版陕西光绪元宝样币,愣是拍出了上千万天价!消息一传出,整个收藏圈都炸了锅,有人调侃:“这哪是银币,分明是行走的别墅!”

现在再看这些银币,可不只是冷冰冰的金属。它们就像时光胶囊,藏着100多年前中外“跨洋合作”的故事——从英国伯明翰的工厂,到中国各省的造币局;从没通过审批的“遗憾之作”,到改写货币历史的“经典爆款”。

下次逛拍卖会,要是碰上喜敦出品的银币,可得多瞅两眼,说不定你眼前的,就是个价值连城的“跨国传奇”!