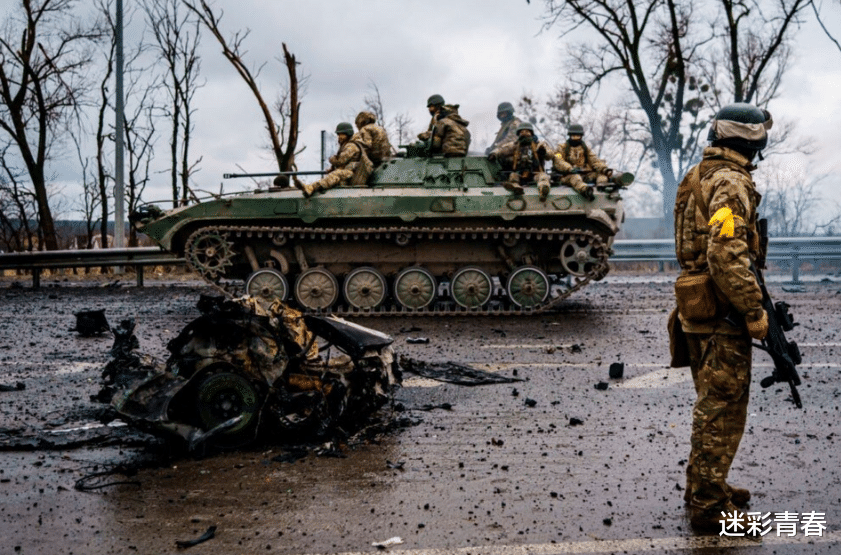

在当今风云变幻的国际局势中,俄乌冲突与巴以冲突始终紧紧揪住全球民众的心。最近,一系列重磅事件接连发生,使得这两场冲突再次成为国际舆论场的焦点。

复活节停火?一场落空的期待原本在复活节期间,普京宣布了停火决定,旨在让交战双方在这一特殊时刻稍作喘息,让饱受战火蹂躏的民众能迎来片刻安宁。然而,现实却残酷地给了这份善意一击。停火协议刚一宣布,局势便急转直下。

莫斯科任命的赫尔松州州长萨尔多迅速发声,指责乌军在停火开始后,就动用无人机对赫尔松州多个地区发动袭击。不过,截至目前,乌军发动袭击这一说法尚未得到确凿证据的支撑。与之形成鲜明对比的是,乌克兰方面展示了俄军在停火后用无人机袭击乌控赫尔松的铁证 ——6 栋居民楼被俄军发射的自杀式无人机无情击中。

乌克兰总统泽连斯基言辞激烈,将此次 “复活节停火” 斥为普京又一次对平民生命的玩弄。他指出,停火期间,乌克兰各地防空警报凄厉拉响,天空中肆虐的 “沙希德” 自杀式无人机,就是普京对复活节和平民声明的 “真实回应”。泽连斯基还在前线态势通报中透露,俄方的停火承诺并未覆盖库尔斯克和别尔哥罗德,这两个防线依旧战火纷飞,炮击与无人机攻击一刻未停,仅仅部分战线稍显沉寂。

从乌克兰军方发布的信息来看,局势复杂难辨。在某些地区,俄军确实停止射击或减弱了攻势;但在至少一半的地区,俄军炮火依旧猛烈。顿涅茨克方向,从下午 6 点起,俄军进攻次数有所减少;卢甘斯克方向,下午 4 点 45 分俄军发动了最后一次空袭;扎波罗热方向,相对平静却仍有零星战火;哈尔科夫地区,战斗强度不降反升;赫尔松方向,俄军炮兵火力更是达到开战后最强。乌克兰反虚假信息中心主任科瓦连科直言:“根本没有停火,俄军一如既往地在各个方向开火。” 泽连斯基更是宣称,在停火的这几个小时内,俄军总计发起了 387 次炮击、19 次地面突击行动,使用无人机达 290 次。

由此可见,这场 “复活节停火”,更像是一场落空的期待,双方依旧在战场上剑拔弩张,丝毫没有停下厮杀的脚步。

在战火纷飞的阴霾中,也有一则相对温暖的消息传来。当地时间 4 月 19 日,俄罗斯国防部通报,俄乌双方成功互换 246 名在押人员。目前,这部分俄方人员已身处白俄罗斯境内,而此次交换能够顺利达成,阿联酋在背后提供了关键支持。此外,俄罗斯还展现出了额外的善意,向乌方移交了 31 名受伤的在押人员,以此换回 15 名急需救治的俄方受伤人员。这一行动无疑为紧张的俄乌关系注入了一丝缓和的气息,尽管只是短暂的瞬间,却也让人们看到了战争阴霾下人性的一丝曙光。

加沙救护队遇袭:真相迷雾与全球争议当俄乌冲突的硝烟尚未消散,巴以冲突又因一起悲剧事件被推上舆论的风口浪尖。2025 年 4 月 20 日,以色列军方公布了关于 “3・23 加沙救护车队遇袭事件” 的调查报告,报告中承认对巴勒斯坦救援车队开火是 “误判”,并宣布对涉事军官进行追责。然而,这份报告一经公布,便立即遭到巴勒斯坦红新月会的强烈驳斥,称其 “满是谎言,完全不可接受”。

根据以军的调查报告,事发当天,以军部队在加沙南部拉法执行任务时,发现多辆车辆快速接近。副营长依据 “红外热成像显示可疑人员活动”,便误将这些救护车和消防车当作哈马斯武装载具,进而下令开火。此次袭击致使 15 名巴勒斯坦救援人员不幸丧生,其中 6 人被以军指认为哈马斯成员。令人痛心的是,约 15 分钟后,以军又因 “操作失误”,对一辆联合国车辆发动攻击。

但巴勒斯坦红新月会发言人内巴勒・法尔萨赫指出了诸多疑点。首先,涉事救护车顶灯、反光标识全开,医护人员身着显眼制服,与以军所称 “能见度低导致误判” 严重不符;其次,法医报告显示死者均为上半身中弹,且车辆被系统性摧毁掩埋,种种迹象疑似蓄意灭证;再者,事发地点并未被以军划为 “禁入红区”,医疗车队正常通行无需提前协调。双方对同一事件的描述大相径庭,使得事件真相犹如加沙上空的浓重硝烟,愈发扑朔迷离。

以军对这起事件的处理方式,凸显了其内部问责机制的诸多问题。一方面,将责任简单归结为 “战场误判” 与 “操作违规”,仅对涉事副营长以 “提供不完整信息” 为由撤职,旅长予以训诫;另一方面,强调 “无证据证明蓄意处决或捆绑遗体”,极力否认掩盖事件的意图,并仅仅承诺加强作战规范,要求部队在靠近救援力量时 “保持更高谨慎”。然而,从国际人道法框架来看,以军的行为饱受质疑。即便存在误判,对明确标识的救护车实施饱和攻击,已然严重违反《日内瓦公约》对 “军事必要” 的限定;将 6 名死者指认为哈马斯成员,却未能提供 DNA 或行动证据,这种 “事后定性” 的模式,极大地侵蚀了 “医疗中立性” 原则;此外,巴方强烈要求国际独立调查,以军 “自查自纠” 的方式显然难以服众。

据统计,自冲突爆发以来,已有 51157 名巴勒斯坦人不幸遇难,其中超过 60% 为妇女儿童。美国在此事件中的态度暧昧不明,虽未直接回应,但此前国务卿布林肯称 “以色列需减少平民伤害”,却被批缺乏实质约束;联合国机制在这场冲突中也陷入失灵困境,尽管秘书长古特雷斯多次呼吁停火,安理会却因美方否决权未能通过具有约束力的决议。与此同时,以色列国内民意与政府立场出现严重撕裂,民调显示,69% 的民众支持以停火换取被扣押人员释放,而政府却坚持 “彻底消灭哈马斯” 的强硬立场。在以色列的军事行动下,加沙地区民众生存空间被严重压缩,以军已将加沙 1/3 区域划为 “缓冲区”,导致 210 万人面临物资短缺的困境;医疗系统更是濒临崩溃,世卫组织数据显示,加沙 72% 的医院完全瘫痪,剩余医疗机构也在超负荷运转。在这样的大背景下,以军单纯的军事 “误判” 检讨,显然已无法平息国际社会的强烈争议。

俄乌冲突的停火闹剧、战俘交换,以及加沙救护队遇袭引发的全球争议,无不凸显出当前国际局势的复杂与敏感。和平的曙光究竟何时才能穿透重重阴霾,真正降临在这些饱受战火摧残的土地上?这无疑是每一个关注国际局势的人心中,最为殷切的期盼。我们唯有持续关注,期待各方能秉持理性与克制,通过和平谈判,早日化解纷争,还世界以安宁。