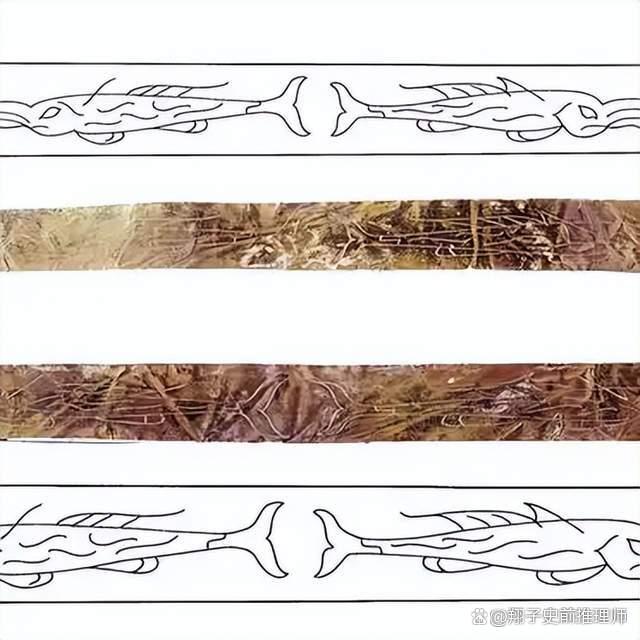

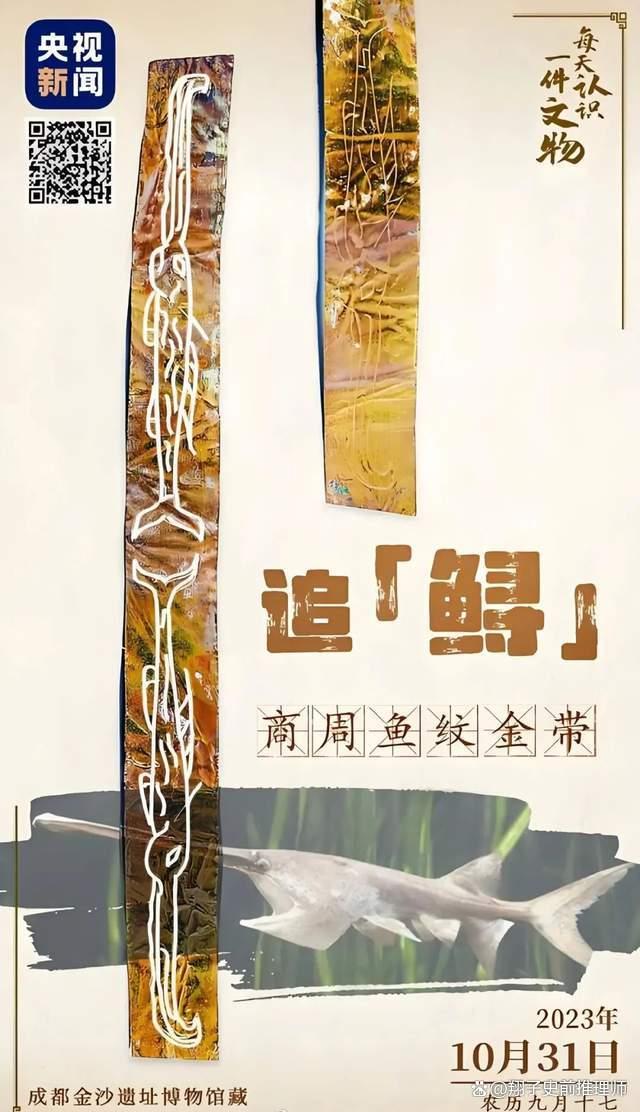

金沙遗址出土的商周鱼纹金带,上面刻画的鱼类形象,经专家研究认为与白鲟高度相似。白鲟,这种古老的鱼类,曾广泛分布于长江流域,四川地区作为长江上游的重要区域,自然也是白鲟的重要栖息地之一。

古蜀地人对白鲟的观察细致入微,并将其形象刻画在金带上,这表明白鲟在当时古蜀地人的生活中具有重要的地位,可能是他们重要的食物来源,也可能是他们崇拜的对象。这一发现,为研究古蜀地文化的自然观和生态观提供了有力的证据。

有趣的是,原产于四川所在的长江流域的白鲟这类动物频繁出现在《山海经》、《诗经》等诸多代表华夏早期文化的重要典籍中,这意味着什么呢?

《山海经・东山经》中提到的“孟子之山” 和 “碧阳之水”,其中 “多鳣鲔” 的记载,郭璞在注解《山海经》时提到 “鲔即鱏也,似鳣而长鼻,体无鳞甲”,这与白鲟的形态特征高度一致,也与金沙遗址出土的白鲟鱼纹金带所反映的四川地区丰富的鱼类资源相吻合。这表明,《山海经》的作者或编纂者可能在一定程度上参考了四川地区的地理和生物信息,将其纳入了这部古老的典籍之中。

本人曾在“勿忘桑梓” 文章中提到孟子之山位于四川绵阳盐亭梓潼区域。“桑梓” 一词源自先祖在家旁种植桑树和梓树的习俗,而绵阳盐亭作为华夏桑蚕丝织始祖黄帝元妃嫘祖的故里,本身就原产桑梓,这与嫘祖种桑养蚕的历史相呼应。此外,流经盐亭的梓水村的梓江流域,至今还保留着梓江、桐江等河流,与《山海经》中孟子之山的描述高度吻合。

《山海经》中提到孟子之山 “其木多梓桐,多桃李,其草多菌蒲,其兽多麋鹿,其上有水出焉,名曰碧阳,其中多鳣鲔”,其中的梓桐与现今盐亭附近梓潼县的梓潼山、梓潼水地名相吻合。这些特产都位于南方长江流域,而非黄河流域。孟子之山所产的梓桐、桃李、菌蒲、麋鹿等,以及碧阳之水中的鳣鲔(白鲟),这些物种主要分布于长江流域四川南方。这些物种的地域性特点,进一步佐证了《山海经》《诗经》采集于南方长江流域而非黄河流域。

此外,《山海经》中还有一处直接就叫“子桐之山”,在《蜀典》中,引用西汉司马相如的解释,“子桐” 就是 “梓潼”,这也再次反证,《山海经》就是巴蜀地理志。

那金沙遗址出土的“鱼纹金带”与周武王“白鱼入舟”的祥瑞图腾到底有什么关系呢?

相传周武王在孟津河上行舟时,有一条身长八尺的白鱼跃入武王的舟中。姜子牙解释这是吉兆,认为白鱼代表商家正色,舟象征国家,白鱼入舟意味着天命归周,预示着商朝将亡、周朝将兴。更加巧合的是,本人此前推论的孟津(成都平原北部彭州、广汉、什邡区域)区域,恰好有一条古老的河流就叫白鱼河,白鱼河是三星堆区域古洛水的重要支流。在这片土地上,出现了中国历史上最早的洛邑(广汉城古名洛(雒)城)。

《礼记・月令》中记载:“天子始乘舟,荐鲔于寝庙…… 鱼品多矣,荐必以鲔,为其特大者,谓之王鲔。” 这表明在周天子的祭祀中,鲔鱼(鲟鱼)是重要的祭品,特别大的鲔鱼被称为 “王鲔”。这一记载与牧野之战时期的 “白鱼入舟” 典故相结合,能够为我的推论提供支持,即商周时期的政治活动和文化重心可能在蜀地。

再看《诗经》。在《诗经・周颂・潜》中有“猗与漆沮,潜有多鱼。有鳣有鲔,鲦鲿鰋鲤。以享以祀,以介景福” 的诗句,在《诗经・卫风・硕人》中也有 “鳣鲔发发” 的描述。这些诗句中的 “鲔” 被认为是指白鲟。而上述诗句中的“漆水、沮水、潜水”等地名所在位置,本人也都有在推论周原所在地时提及,均在成都平原北部绵阳、德阳、区域。

本人也曾推论,《诗经》采集自四川地区,最早的编撰者是西周宣王时期国师、被誉为中华诗祖的泸州人尹吉甫。《诗经》里描述的动植物和地理环境大量反映了当时四川地区的自然环境和人们的生产生活。这也从多角度多侧面印证了《诗经》和《诗经》的采编者与四川都存在紧密关系。

综上所述,金沙遗址出土的双白鲟文物为我们提供了一个重要的切入点,通过对孟子之山的地域辨析以及与《山海经》《诗经》相关记载的综合探讨,可以较为合理地推断出这两部古代经典著作很可能采集自四川地区。这一结论不仅有助于我们深入理解《山海经》《诗经》的成书背景和内容来源,也进一步凸显了四川地区在华夏文明起源、传承和发展中的重要地位。未来的研究可以在此基础上进一步挖掘和探索,结合更多的考古发现、文献记载和神话传说等资料,更加全面地还原古代四川地区的历史文化风貌,以及其对中华文明演进所做出的贡献。(宋翔 翔子史前推理师)