在清代,大臣身兼数职的现象颇为普遍。彼时,于官场称谓体系中,同僚与下属通常依据大臣所任职务中地位最为尊崇、品级最高者来予以称呼。例如,对于兼任大学士与军机大臣者,惯以“中堂”相称;而对于其他大臣,则统一尊称为“大人”。

然而,于诸般关键场合,或在进行史书、会典的编纂工作时,大臣们皆秉持严谨态度,详尽罗列自身官衔之完整名称以及所兼任的各项职务。鉴于清代官制颇具复杂性,对于那些对其缺乏深入了解的读者而言,面对此类官衔全称,往往会遭遇理解困境。

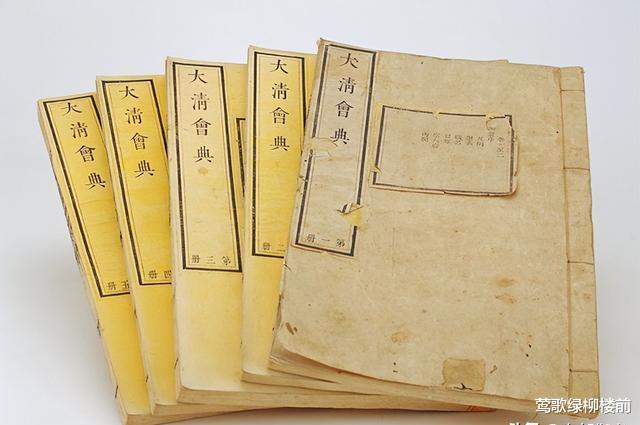

《大清会典》并非各朝均有编纂。仅在康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪五朝,官方开展过《大清会典》的修纂工作。值得注意的是,据相关记载,彼时御史所执掌的,仅为嘉庆朝所修之《大清会典》。

回归正题,在嘉庆朝会典编纂工作中,担任总裁官之职者计有三人,其中穆彰阿位居首席。于“诸臣职名”板块,穆彰阿详尽罗列自身完整官衔,全文共计五十八字,其具体内容如下:

经筵讲官,身兼户部右侍郎之职,主管钱法堂相关事务。同时,亦为内务府大臣之任,统筹雍和宫事务。此外,负责清漪园等地花炮制作,监管西洋堂事务。在外交与翻译事务方面,稽察会同四译馆。军事职务上,出任正蓝旗满洲副都统。

当审视穆彰阿完整的官职名称时,想必不少人会感到困惑。其诸多职衔,于大众而言较为陌生。鉴于此,以下将从专业视角,深入剖析其中的门道。

顺治帝亲政伊始,即秉持勤勉理政、励精图治之理念。为增进学识、提升治世能力,于满汉词臣之中,遴选出若干兼具卓越才学与高尚品德之士,委以日讲官之职,其职责乃为帝王授课讲学。鉴于每年二月与八月,朝廷例行举办“经筵”这一庄重典礼,故而这些日讲官又被冠以“经筵”前缀,形成“经筵日讲官”之特定称谓。

经筵日讲官之职,通常由翰林院官员或大学士兼任,此职并无品级,从属性而言,属于一种额外兼职。然而,鉴于其职责为向帝王授课讲学,这无疑被视作一项无上荣耀。故而,大臣在列举自身职衔时,往往将经筵讲官置于首位。

在封建王朝的宫廷教育与政务记录体系中,“日讲起居注官”一职与经筵日讲存在相似之处。该官职不仅肩负着为帝王授课讲学的重任,同时还承担着详尽记录帝王言行举止的职责。然而,自清朝中期以降,无论是经筵日讲官,抑或是日讲起居注官,其职位大多徒具虚名,仅作为一种荣誉性的虚衔存在。

2、任职于户部,官居右侍郎之位,同时兼领钱法堂相关事务管理之责。

清代于京师诸衙门施行满汉双轨之制,以六部为例,其左右侍郎之职,满、汉官员各设二人。侍郎一职,于官制体系中定位明晰,众人亦多有认知。然而,在此制度施行过程中,仍存在若干细节要点,不容忽视。

依据清代官制体系,户部右侍郎通常会兼任一项特定职务,即“兼管钱法堂事务”。钱法堂作为朝廷专门负责铸造制钱的官方机构,于京师设有户部宝泉局与工部宝源局,此二者均置有钱法堂。与之类似,依循既定惯例,工部钱法堂事务一般由工部右侍郎兼任。

3、雍和宫事务之管理雍和宫在清代的宗教与文化领域占据重要地位,对其事务的管理是一项意义深远且繁杂精细的工作。相关管理工作不仅涉及宗教仪式的规范、僧众的日常管理,还关乎宫殿建筑的维护修缮以及文化传承等诸多方面。管理职责由特定的机构与人员承担,他们依据清廷制定的严格规章制度,对雍和宫的各项事务进行有序统筹与监管,以保障这座皇家寺院能够持续发挥其独特的宗教与文化功能,维系着宗教活动的正常开展与文化脉络的传承延续。

雍和宫这一特定场所,其历史变迁背后的诸多细节,知晓之人或许为数不多。雍正三年,此地正式更名“雍和宫”,在此之前,它乃是雍正帝身为皇子之际的府邸,即“雍亲王府”。步入雍正一朝,雍和宫的功能发生转变,被改造为行宫。值得一提的是,雍正帝驾崩后,其灵柩曾暂厝于此。

鉴于雍和宫所处为皇帝行宫之特殊地位,其规格迅速得以提升。具体而言,雍和宫主要殿堂的屋面材料,由最初的绿色琉璃瓦更替为黄色琉璃瓦。黄色琉璃瓦在封建等级制度中,向来是皇家专属,这一改变使雍和宫的建筑等级与皇宫处于同一层级。

乾隆九年,清高宗弘历降旨将雍和宫改建为喇寺院。有清一代,统治者笃信佛教,对藏传佛教尤为尊崇。因雍和宫地位尊崇、规格颇高,故而高宗特命王大臣兼任并主理雍和宫一应事务。

雍和宫,绝非普通的喇庙宇可比,其在历史上扮演着朝廷统筹全国藏传佛教事务之核心枢纽角色。于当时,凡膺任雍和宫事务管理之职的大臣,皆为当朝举足轻重的股肱之臣,且深受皇帝倚重、信任有加。唯有地位尊崇者方担此任,侍郎级别以下官员,绝无兼任此职的资格。

在清代,清漪园等相关区域所涉及的花炮事务,归属于西洋堂管理范畴。此管理安排在当时的宫廷事务体系中,具有特定的职责划分与运作模式,对维护园内庆典活动等相关事宜的烟花燃放秩序起着关键作用。

在清代的相关文献记载中,“作”这一概念,实则指代具备较大规模与较高技术水准的工坊。这些“作”均为专门司职为帝王打造各类工艺品的机构,其业务范畴广泛涵盖瓷器、金银器、珠宝玉器等诸多领域。

清漪园花炮作,乃烟花鞭炮之制作工坊,因坐落于清漪园而得名。在清代宫廷体系中,各类作坊皆隶属于内务府管辖。基于此体制,唯有旗籍官员具备兼任相关差事的资格。

自康熙朝以降,伴随中西文化交流的日益频繁,诸多西洋工艺制品陆续进入宫廷。康熙、雍正与乾隆三位帝王,对西洋技艺展现出浓厚的偏好,其中,对于西洋钟表,更是青睐有加。

为满足皇帝对于西洋工艺品的需求,内务府特设立“西洋堂”这一机构,专司西洋工艺品制作事宜。与此同时,内务府委派专人负责该机构管理工作,此职务正式定名为“管理西洋堂事务”。

5、稽察与四译馆协同相关事务。稽察作为一种具有特定职责的监察行为,在这一历史情境中,与四译馆展开合作。四译馆,作为古代官方设立的外事翻译机构,承担着诸多外事沟通、翻译等重要使命。二者的协同运作,旨在保障外事交流的顺畅以及相关事务的有序推进,以维护特定历史时期外交及对外文化交流等方面的正常秩序。

明代,礼部于南京创设“会同四夷馆”。此机构不仅承担着外事接待之责,还致力于外语翻译人才的培育。从历史意义而言,“会同四夷馆”堪称中国有史以来首座外国语专门学府。

自清朝入主中原后,将“夷”字更易为“译”字。于顺治年间,会同馆与四译馆各司其职、彼此独立。其中,会同馆隶属礼部,承担着接待外宾的重要职责;而四译馆则归属于翰林院,专注于翻译事务。

乾隆年间,两个机构整合并统称“会同四译馆”,其归属礼部管辖。该馆正职由礼部郎中或鸿胪寺少卿兼任。与此同时,朝廷从大臣中选派一员,专门负责对“会同四译馆”进行督察,所任之职即“稽察会同四译馆”。

内务府大臣与正蓝旗满洲副都统,皆为清代常见职官,在此无需赘述。若读者对文中未标注之官职或差使存疑,可通过私信或于评论区留言的方式进行咨询。