2025年2月23日的乒乓球亚洲杯女单决赛,本该是王曼昱职业生涯的高光时刻。她以4:0的绝对优势击败世界排名第一的孙颖莎,首次捧起亚洲杯冠军奖杯。

然而,当镜头转向领奖台时,欢呼声却成了刺耳的杂音,现场粉丝无视冠军的存在,疯狂高喊“孙颖莎你最棒”,甚至淹没了王曼昱的获奖感言。

这位新科冠军发完言后,最终只能无奈地对着话筒说:“保护好你们的嗓子。”这句话看似温和,却像一记重锤,砸向了愈演愈烈的“饭圈乱象”。

这一幕让人不禁想起一年前的重庆冠军赛。当时樊振东夺冠后,粉丝同样在他发言时高呼“王楚钦”,硬生生将胜利者的荣耀撕成了尴尬的碎片。

如今,同样的剧本再次上演,只不过主角换成了王曼昱和孙颖莎。竞技体育的残酷性,似乎被“饭圈文化”扭曲成了非黑即白的偶像之争。

赢了是“抢风头”,输了是“不争气”,运动员的汗水与努力,在粉丝的偏执中沦为陪衬。

王曼昱的这场胜利堪称完美。从半决赛复仇蒯曼,到决赛零封孙颖莎,她的战术调整和心理素质被许昕评价为“无懈可击”。

然而,当她在赛场上振臂高呼时,迎接她的不是掌声,而是此起彼伏的“莎莎加油”。

甚至在颁奖仪式上,主持人刚递过话筒,粉丝的声浪便如潮水般涌来,硬生生将她的发言推迟了近两分钟。有网友感慨:“这哪里是体育比赛?分明是粉丝的‘精神胜利法’现场版。”

这种荒诞并非孤例。2024年巴黎奥运会女单决赛,陈梦击败孙颖莎夺冠,现场却充斥着嘘声;

樊振东因粉丝骚扰被迫半夜发声明求清净,却招来更多网暴;全红婵比赛时被观众质疑压分,只能无奈喊出“你别讲话了吧”。运动员们仿佛陷入怪圈:输球被骂“丢人”,赢球被骂“抢戏”,连呼吸都成了错。

面对干扰,王曼昱的回应堪称“高情商”范本。她没有直接指责粉丝,而是用一句“保护嗓子”四两拨千斤,既提醒了观众注意分寸,又避免激化矛盾。但这句话背后,藏着多少运动员的辛酸?

有粉丝辩解:“我们花钱买票,想喊什么就喊什么!”但这种“自由”早已越界。

当加油声变成对他人尊严的践踏,当支持偶像演变成攻击对手,体育精神的核心——尊重与公平便被彻底消解。

正如网友所言:“如果连夺冠都要看粉丝脸色,运动员不如改行当网红。”

更讽刺的是,部分极端粉丝甚至将王曼昱的胜利归咎于“专盯队友研究”,指责教练马琳“偏心”,全然无视竞技体育中战术调整的正当性。

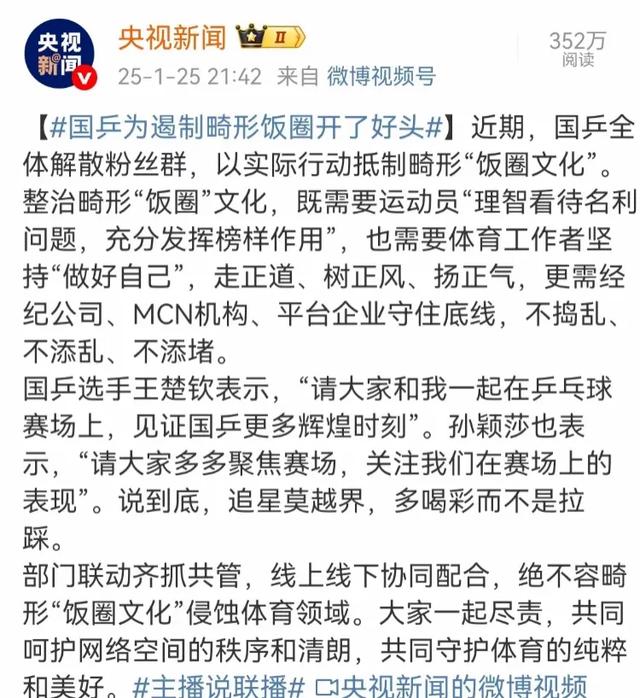

国乒并非没有行动。早在2025年1月,孙颖莎、王楚钦等主力便带头解散官方粉丝群,呼吁聚焦赛场表现。乒协也多次发文整治“饭圈文化”,但收效甚微。本次亚洲杯的混乱证明,单靠运动员“自我净化”远远不够。

值得借鉴的是其他项目的经验:日本女排划分“静音区”与“助威区”,NBA在关键环节控制声量,既保留热情,又维护秩序。

或许国乒也需要更系统的规则——比如禁止在运动员发言时喧哗,或是引导粉丝用统一口号加油。毕竟,真正的支持不是用声量压倒对手,而是用尊重托起体育的纯粹。

王曼昱的“保护嗓子”,孙颖莎的沉默,陈梦的苦笑……这些瞬间拼凑出的,是一代运动员在“饭圈文化”挤压下的生存困境。竞技体育的魅力本在于不确定性——有逆风翻盘的热血,也有棋差一着的遗憾。但当粉丝将输赢等同于“偶像尊严”,甚至将队友推向对立面时,比赛便失去了灵魂。

或许,我们该问问自己:到底是想看一场精彩的比赛,还是只想在呐喊中满足“粉头”的虚荣?

当赛场上的每一次挥拍都被粉丝的尖叫绑架,体育便不再是体育,而是一场精心策划的“真人秀”。

王曼昱的“保护嗓子”,不仅是对粉丝的提醒,更是对所有人的叩问:我们究竟想要怎样的体育文化?答案,或许藏在每一次克制的手掌、每一句真诚的喝彩中。