1960年,赵一曼独子寄给主席一封讽刺信,主席看后只留下一句话!

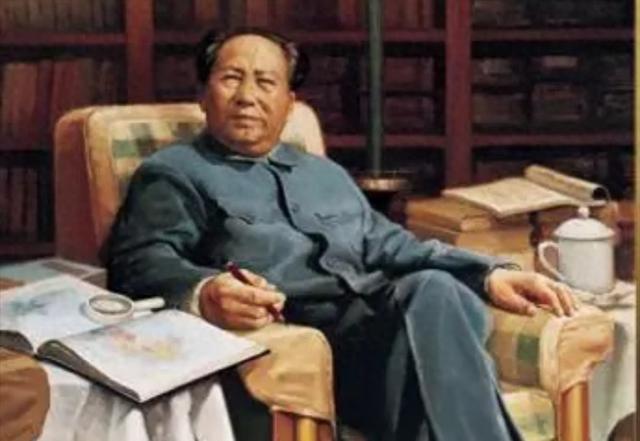

1960年的一个初秋午后,毛主席正在办公室批阅文件。突然,一封来自北京工业学院的信件被秘书送到了主席的案头。这封信的署名让主席稍显惊讶——是赵一曼烈士的独子陈掖贤。主席展开信件,仔细阅读着这位烈士之子的文字。随着阅读的深入,主席的眉头渐渐紧锁,面色也变得越发凝重。读完全信后,主席陷入了长久的沉默。秘书看着主席反常的表情,小心翼翼地问道:"主席,这信该如何处理?"主席缓缓抬起头,目光中透着复杂的神色。这封信究竟写了什么?为何会让主席如此在意?主席最后又说了什么话?这一切背后,又有着怎样令人唏嘘的故事?

一、革命英雄赵一曼的牺牲与嘱托

1932年春,东北抗日形势愈发严峻。赵一曼在哈尔滨师范学校任教期间,积极投身抗日救亡运动。那一年,她正式加入中国共产党,开始了自己的地下工作。作为一名年轻的女性革命者,赵一曼在短短几年内就成长为东北地区重要的抗日力量。

在松花江畔的一个雨夜,赵一曼接到组织指令,要她带领一支游击队深入敌后。临行前,她将年仅一岁的儿子陈掖贤托付给亲人照看。这一别,竟成永诀。

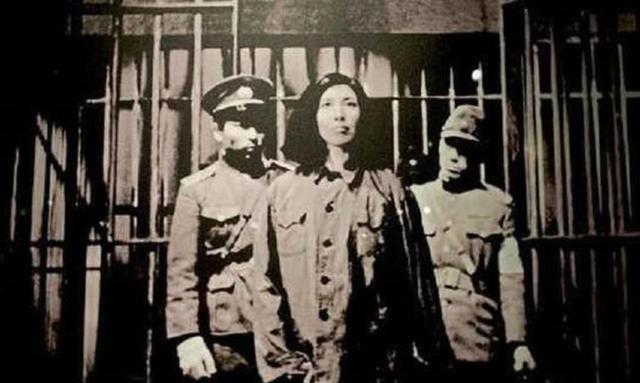

1935年11月,赵一曼在一次秘密任务中不幸被捕。日军将她关押在哈尔滨新太平街特务机关内。在长达一年的囚禁期间,敌人对她实施了惨无人道的酷刑。他们用铁钩穿透她的锁骨,将她悬挂起来;用烧红的铁条烙她的身体;甚至将竹签插入她的指甲缝。面对这种残酷的折磨,赵一曼始终坚贞不屈。

在狱中,赵一曼曾三次策划越狱。第一次,她试图说服看守的士兵;第二次,她设法联络外界的同志接应;第三次,她试图趁看守不备逃脱。但每一次都因敌人的严密防范而未能成功。

1936年8月初的一个深夜,赵一曼在狱中写下了那封著名的遗书。她用微弱的油灯光芒,颤抖着手在纸上写道:"亲爱的儿子,娘亲不能抚养你长大了。但请你永远记住,你是赵一曼的儿子,是中国人民的儿子。"

八月二日清晨,日军将赵一曼押往刑场。在通往刑场的路上,她高唱着革命歌曲,步伐坚定。行刑前,日军军官企图用自由换取她的投降,却被她断然拒绝。就在这一天,年仅三十一岁的赵一曼英勇就义。

赵一曼牺牲的消息很快传遍了东北地区。当地百姓自发组织了悼念活动,将她的事迹编成歌谣传唱。在她生前工作过的地方,群众私下里为她立了衣冠冢。尽管日军严令禁止,但每年清明节,总有百姓偷偷前来祭奠。

这位年轻的母亲,用生命诠释了什么是革命者的坚贞。她留给儿子的,不仅是那封感人至深的遗书,更是一笔永远无法估量的精神财富。而这笔财富,将在日后深深影响着她的儿子陈掖贤的一生。

二、陈掖贤的成长历程

1936年,母亲牺牲后,年幼的陈掖贤被送到伯父陈岳云家中。在武汉的这个普通院落里,陈掖贤度过了他的童年时光。伯父一家虽然生活并不富裕,但对这个失去母亲的孩子倍加呵护。

战乱年代,陈掖贤随伯父一家多次搬迁。从武汉到重庆,再从重庆到成都,颠沛流离的生活让年幼的陈掖贤很少能在一个地方安定下来。每到一处,伯父都会想方设法为他寻找学校,确保他不会中断学业。

1945年冬天,在成都的一所小学里,陈掖贤遇到了一位特殊的转学生。这个孩子的父亲也是革命烈士,两个孩子因此结下了深厚的友谊。放学后,他们常常一起在学校后的小巷里玩耍,分享彼此的故事。正是在这段时间里,陈掖贤开始对自己的身世产生好奇。

1947年的一个傍晚,陈岳云终于向已经十二岁的陈掖贤道出了真相。那天晚上,陈掖贤在自己的小屋里翻出了一张泛黄的全家福,照片上模糊的面孔让他百感交集。从那以后,他开始默默地搜集关于母亲的一切信息。

1949年,新中国成立后,陈掖贤终于等来了分别多年的父亲陈达邦。这位在战争年代四处奔波的革命者,此时已是两鬓斑白。父子相认的场面并不像想象中那般激动,反而充满了陌生与拘谨。陈达邦试图拉近与儿子的距离,但十多年的分离已经在父子之间筑起了一道无形的墙。

1955年的一个周末,陈达邦带着陈掖贤去看了一部革命题材的电影。银幕上,一位女性革命者的形象让整个电影院的观众为之动容。当陈达邦告诉陈掖贤"那就是你的母亲"时,这个十九岁的青年久久不能平静。从那天起,赵一曼的形象在他的生命中变得更加具体。

这一年,组织上安排陈掖贤进入中国人民大学学习。作为烈士子女,他受到了学校的特别关照。但与其他同学不同,陈掖贤总是婉拒各种优待,甚至主动申请参加学校最艰苦的劳动。在课堂上,他格外关注革命历史的课程,常常独自一人在图书馆翻阅那个时代的史料。

大学期间,陈掖贤加入了学校的文学社。在他的习作中,常常出现一个倔强的母亲形象。有一次,文学社的指导老师看完他的习作后,专门找他谈心,希望他能写一写自己的童年故事。但陈掖贤始终没有动笔。

就这样,带着对母亲的追寻与思念,陈掖贤完成了大学学业。1959年,他被分配到北京工业学院任教。站上讲台的那一刻,他似乎更加理解了当年母亲在哈尔滨师范任教时的心情。然而,随着对社会认识的深入,这个烈士之子的内心开始泛起阵阵涟漪。

三、理想与现实的冲突

1959年初,陈掖贤在北京工业学院的教师生活看似平静。作为一名年轻教师,他的课堂以严谨著称。但在与同事的接触中,他经常表现出对特权现象的强烈反感。一次系里分配住房,有人提议优先考虑他的烈士子女身份,被他当场拒绝。

这种拒绝特殊待遇的态度在他的生活中处处体现。学校食堂专门为干部子女设立的小灶,他从不光顾;组织上安排的各种福利待遇,他也往往婉言谢绝。有一次,校领导特意邀请他参加干部疗养,他直接在会议上提出质疑:"为什么要区别对待?"

1959年下半年,陈掖贤的婚姻生活开始出现裂痕。他的妻子出身于干部家庭,对他的做法难以理解。两人之间的分歧逐渐加深,从生活方式到价值观念都产生了严重分歧。妻子经常抱怨他"太不会做人",而他则认为妻子"太随波逐流"。这段婚姻最终在1960年初走向破裂。

在工作中,陈掖贤与同事的关系也日益疏远。他不参加单位的聚餐应酬,也很少与人闲聊。每当有人谈论领导的关系网时,他就会默默离开。一次系务会议上,他公开批评某些领导子女不遵守规章制度的行为,引起了不小的风波。

1960年春季,陈掖贤开始在校刊上发表一些短文。这些文章表面上讲述教育问题,实则暗含对社会现象的批判。其中一篇《论教育公平》引起了校领导的注意。文章中提到:"如果革命是为了建立特权,那革命的意义何在?"这句话在学校里引发了争议。

他的文学创作也开始带有明显的批判色彩。在一篇未公开发表的小说中,他塑造了一个为官子女挥霍公款的形象,字里行间充满讽刺。这篇小说在私下传阅时,引起了不少人的不安。一位老教授劝他:"写得太尖锐了。"

同年夏天,陈掖贤在给父亲的信中提到了自己的观察:"有些人打着革命的旗号,做着违背革命的事。"父亲陈达邦回信告诫他要注意方式方法,但他似乎更加坚定了自己的立场。

工作之余,陈掖贤开始深入基层调查研究。他走访了北京郊区的农村,记录下基层干部与群众之间的矛盾。在一份未完成的调查报告中,他详细记录了某些基层干部子女骄横跋扈的事例。这份报告虽然没有公开,但其中的部分内容还是传到了上级部门。

1960年秋,陈掖贤在一次全校大会上的发言引起轩然大波。他直指某些领导干部子女"不学无术却样样优先"的现象,称这是对革命理想的背叛。会后,他收到了多份批评信,但他始终没有改变自己的态度。正是在这样的背景下,他决定给毛主席写信,表达自己对社会现象的不满。

四、那封充满讽刺的信

1960年9月28日,一封来自北京工业学院的信件被送到中南海。这封信的内容,远比一般的群众来信要特殊得多。信的开头,陈掖贤首先介绍了自己的身份——革命烈士赵一曼的儿子。但紧接着,他笔锋一转,开始叙述他所观察到的社会现象。

信中,陈掖贤用了大量篇幅描述了当时社会中的特权现象。他提到某些干部子女在学校里的嚣张跋扈,描述了他们如何占用公共资源,如何轻视普通群众。他还详细列举了几个具体事例:有的干部子女不参加劳动却享受特殊待遇,有的利用父母的权势谋取私利,有的甚至公然违反校规校纪却无人敢管。

在信的中段,陈掖贤提出了一个尖锐的问题:"母亲为之牺牲的理想,是否正在被某些人亵渎?"他将母亲赵一曼在狱中写下的遗书内容与现实中的种种现象进行对比,字里行间充满了强烈的讽刺意味。

信中最引人注目的是一段关于革命传统的论述。陈掖贤写道:"如今有些干部子女,将革命先烈用生命换来的江山当作了他们的私人领地。他们把特权当做理所应当,把人民的利益视若无睹。这与当年日本侵略者的行径,又有什么本质区别?"这段话措辞激烈,直指问题核心。

接下来,陈掖贤讲述了他在基层调查时看到的情况。一个贫农的孩子因为没有关系而失去上学机会,而某干部的子女即使成绩很差也能轻松进入重点学校。他在信中写道:"这样的现象,让我想起了母亲在遗书中说的话——希望儿子要为人民服务。但现在,有些人却是让人民为他们服务。"

在信的末尾,陈掖贤提出了自己的建议。他呼吁重视干部子女的思想教育,杜绝特权现象,让革命先烈的理想得到真正的实现。他写道:"我知道这封信可能会给我带来麻烦,但作为一个革命烈士的后代,我不能对这些现象视而不见。"

这封信的语气虽然激烈,但行文严谨,每个观点都配有具体事例。信中既有对现实的批判,也有对革命理想的坚守。字里行间,透露出一个烈士之子对理想与现实之间巨大落差的失望与愤怒。

陈掖贤在信的最后写道:"母亲用生命换来的不应该是这样的现实。如果她地下有知,不知作何感想?"这句话虽然是疑问句,但其中包含的讽刺意味不言而喻。

这封信很快就通过秘书处送到了毛主席的案头。与一般的群众来信不同,这封信的特殊身份和尖锐内容,注定会引起高层的重视。主席仔细阅读了这封充满讽刺意味的信件,这位年轻人的话语,显然触动了他的某些思考。

五、信件引发的风波

1960年10月初,陈掖贤的这封信在高层引起强烈反响。毛主席在信上作了重要批示,要求有关部门认真对待信中反映的问题。这个消息很快传到了北京工业学院,随即在校内掀起一场风波。

学院领导立即召开了紧急会议。会议持续了整整一天,围绕着陈掖贤反映的问题展开激烈讨论。有人认为他的做法过于偏激,有人则认为他说出了普遍存在的问题。最终,学院决定成立专门工作组,对特权现象进行全面调查。

1960年10月中旬,一系列整改措施在北京工业学院陆续展开。首先取消了干部子女专门食堂,统一安排师生就餐。其次,修订了学生评优制度,取消了各种特殊照顾条款。这些措施在校园内引发了不同反应,一些受到影响的干部子女开始对陈掖贤采取冷遇态度。

同年11月,中央有关部门派人到北京工业学院了解情况。调查组不仅核实了陈掖贤信中反映的问题,还发现了更多类似现象。在随后召开的院系座谈会上,不少教师和学生也开始主动反映特权现象。一时间,校园里掀起了一股反对特权的风潮。

然而,这场风波也给陈掖贤带来了意想不到的压力。有人开始翻出他过去的言论和文章,对其进行批评。一些人指责他不懂得团结,有人甚至暗示他是在否定革命干部的功绩。面对这些指责,陈掖贤始终保持沉默,继续坚持自己的教学工作。

1961年初,陈掖贤被调离教学岗位,改任图书馆员。这个决定表面上是工作调动,实则带有明显的惩戒性质。在图书馆期间,他开始系统整理母亲赵一曼的相关资料,同时也记录下了这场风波中的种种细节。

这一年里,北京工业学院的特权现象确实有所改善。一些明显的差别待遇被取消,干部子女的表现也收敛了许多。但与此同时,一些隐性的特权仍在以其他形式存在。陈掖贤对此继续保持关注,但不再像之前那样公开发声。

1961年底,陈掖贤接到了调往边远地区工作的通知。这次调动虽然打着"支援基层建设"的旗号,但实际上是对他的变相处理。临行前,他整理出了一大批关于特权现象的调查材料,将其封存在图书馆的档案室中。

这场始于一封信的风波,最终以陈掖贤的离开而暂告一段落。然而,他所反映的问题并未随着他的离开而消失。在此后的岁月里,类似的现象依然时有发生,只是形式更加隐蔽。而陈掖贤这个名字,也逐渐被人们淡忘,但他那封充满讽刺意味的信件,却在档案室里永远地保存了下来。