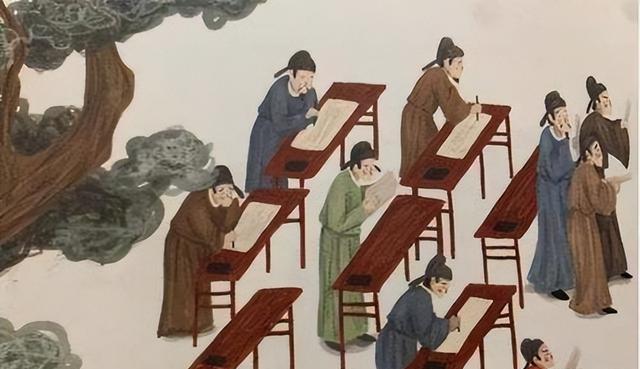

过去有人形容高考就像“成千上万的士兵挤过一座窄桥”,但与古代的科举考试相比,现在的学生应该觉得自己很走运。

我国古代的科举考试,那难度可不是一般的大。

目前,全国高考录取比例已攀升至75%,部分地区甚至突破90%大关。相比之下,上世纪七十年代高考制度刚恢复时,录取率仅为5%左右。这一数据充分展现了我国高等教育资源的显著增长和教育普及程度的提升。从1977年至今,高校招生规模持续扩大,为更多学子提供了接受高等教育的机会。值得注意的是,虽然录取率大幅提高,但优质教育资源的竞争依然激烈,特别是在重点高校的录取上,学生仍面临较大挑战。

古代科举考试的通过率是多少?结果可能让你大吃一惊。这种选拔人才的制度,竞争之激烈远超现代人的想象。科举考试作为古代选拔官员的主要途径,吸引了无数读书人参与,但最终能够金榜题名者寥寥无几。这种严苛的选拔机制,既体现了古代社会对人才的重视,也反映出当时教育资源的稀缺性。与当今高考相比,古代科举的录取比例可谓极低,这也从侧面说明了古代读书人为了功名所付出的艰辛与努力。

以清朝作为例子。

在清朝末期,每年参加乡试的考生数量大约在16到18万之间,但最终能成为举人的仅有5000到6000人,这意味着录取率仅为3%左右。

从数据上看,录取比例似乎不算低,但需要注意的是,科举考试并非像现代高考那样每年都有,而是每三年才举办一次。

在清朝初期,考取举人的难度极大。以康熙年间为例,人口众多的大省每三年仅有十个录取名额,中等规模的省份则有七个,而较小的省份更是只有三到五个名额。

从1723年雍正登基开始,乡试录取名额才有了显著提升。不过,各地录取人数依然有限制:规模较大的省份最多录取30人,中等省份20人,较小的省份仅10人。

然而,我们不能忽视一个事实:当时中国的人口规模显著扩大,而高校招生比例却基本维持不变。这意味着,尽管报考人数大幅上升,能够进入大学的学生数量并没有相应增加,导致升学竞争变得更加激烈。

进士的选拔标准更为严格,他们是从举人中优中选优的。大约每十名举人里,只有一人能通过层层筛选成为进士。以举人考试3%的录取比例来推算,进士的录取概率仅为0.3%,可见其竞争之激烈。

当代的高考制度与古代科举考试相比,简直是小儿科。古代科举考试难度之大,竞争之激烈,远非现代高考所能比拟。从考试内容到选拔机制,科举考试都更加严苛和复杂。考生需要精通四书五经,掌握诗词歌赋,还要应对策论和经义等多种题型。考试过程更是漫长而艰辛,从童试到殿试,层层筛选,只有极少数人能够最终脱颖而出。相比之下,现代高考虽然也有一定难度,但无论是考试范围还是选拔方式,都显得更为系统和科学。因此,古代科举考试的难度和影响力,远在现代高考之上。

如今的高考就像一大群人争着过一座狭窄的桥,而古代的科举考试则更像是无数人挤在一条细钢丝上比拼。两者都是选拔人才的重要方式,但科举的难度和竞争激烈程度显然更胜一筹。古代读书人为了这一场考试,往往要投入十几年甚至几十年的光阴,成败在此一举,压力可想而知。相比之下,现代高考虽然也不轻松,但至少给了考生更多选择和机会。科举制度作为中国古代选拔官员的主要途径,其残酷性和重要性都远超今天的考试。

古代考取进士的难度堪比登天,科举制度是当时人们唯一的晋升途径。与现代社会不同,如今即便高考失利,年轻人仍有多种选择:出国深造、就读职业院校或自主创业,这些途径同样能实现人生价值。相比之下,古人一旦科举落第,几乎断绝了仕途发展的可能。这种单一的选拔机制,凸显了古代知识分子的晋升之路异常艰难。

科举制度最早在隋朝开始实施,后来在唐朝得到进一步发展,到了宋朝时期基本形成了一套完整的体系。

在参与科举选拔前,考生需经历严格的背景审查,必须品行端正,无任何违法记录,是遵规守纪的公民,方具备应试资格。

接下来,应试者还需经历层层考验,克服重重困难,才能最终脱颖而出。

游戏设计的难点在于关卡数量众多,且每个关卡都设置了较高的挑战性,玩家需要花费大量时间和精力才能顺利通过。

要通过科举考试,首先得通过县级的初试,接着是府级的复试,然后还要通过院级的选拔,最后才能参加全国性的会试。

通过这一阶段的选拔,考生就有资格进入由皇帝亲自主持的最终考核——殿试,一旦成功,便能名扬四海,声名远播。

科学考试最让人头疼的就是知识点太繁杂,不容易掌握。

科举考试涵盖多个科目,包括诗歌创作、赋文撰写、论述文章、策论写作、经书默写以及义理解析等。考生需要在各个领域展现才能,全面考察其文学素养和学识水平。

考试方式过于固定,缺乏灵活性,导致考生在作答时面临较大困难。

古代科举考试中的文章写作与现今的自由创作大不相同,它有着严格的规范和要求,例如八股文就是一种典型的固定格式。

这篇文章的讨论得紧扣朱熹的《四书章句集注》等经典著作,不能随意乱讲。我们要严格按照这些书里的内容来展开论述,不能自己瞎编。文章的论点、论据都要从这些书里找,不能凭空想象。在论述过程中,我们要注意逻辑清晰,层次分明,用简单直白的语言把道理讲明白。同时,我们要把那些啰嗦重复的话删掉,只留下最关键的内容,让文章更加简洁有力。总之,我们得老老实实按照朱熹的书来写,不能随便发挥。

考试题目从开始到结束,总共有八个部分,每个部分的文字必须分成两行,并且要求这两行文字在格式和内容上形成对称。

考生不仅需要具备深厚的学识和广泛的历史知识,还必须严格遵循考试规范,这样才能在激烈的竞争中占据优势。

科举考试中,即使学识渊博的人也常常名落孙山,这并不罕见。顾炎武、李时珍、金圣叹、黄宗羲、吴敬梓、李渔、蒲松龄、洪秀全、左宗棠、袁世凯这些后来声名显赫的人物,早年都曾经历过科场失意。他们的经历表明,考试失利并不代表个人能力的不足,许多杰出人才也曾遭遇过类似的挫折。

从这一点就能看出,科学考察的难度有多高。

这个家族出了五位进士,实在是历史上极为罕见的现象,可以说是前无古人后无来者。

【这一家子都有谁,他们是如何做到的?会不会作弊了?】

曾巩,生于1019年,出身于官宦世家。

从家族背景来看,曾巩出身于官宦世家。他的祖父曾致尧曾担任尚书户部郎中,父亲曾易占则是太常博士。可以说,曾巩祖上三代都在朝廷担任要职,这为他日后的仕途发展奠定了坚实基础。

曾氏家族在科举考试中表现突出,77年内共有19人考中进士。这种连续的成功可能源于家族优良的遗传基因。

曾氏家族三代共有19人考中进士,其中曾致尧一代有7人,他的儿子曾易占一代有6人,孙子曾巩一代也有6人。

曾家简直就像个进士制造机,源源不断地培养出科举高手。这个家族在科举考试中表现极为出色,几乎每代都有人金榜题名,成为朝廷栋梁。他们的教育方式和家族传统,使得曾家成为了当时科举制度下的佼佼者,堪称科举考试的专业户。这种连续的成功不仅彰显了曾家的学术实力,也反映了他们在培养人才方面的独特方法,使得曾家在科举史上留下了浓墨重彩的一笔。

曾致尧的祖父在年轻时便展现了非凡的才华,在南唐后主李煜执政期间,年仅二十多岁的他就成功考取了进士。

别人费尽心思考中进士,都急着上任,可曾致尧却拒绝了任命,压根没去报到。

十几年后,宋太祖赵匡胤去世,宋太宗赵光义继位。此时,曾公亮已步入晚年,他再次参加科举考试,并顺利考中进士。

曾大牛的祖父和父亲曾易占都是科举出身的进士,家族文风浓厚。曾易占的五个儿子,个个才华横溢,声名远播。在这样的家庭环境中,连家中的小动物似乎都沾染了几分书卷气。

在曾家兄弟中,长子不幸早逝,但老二曾巩与其余三位弟弟,个个都是学业出众的佼佼者。

曾巩在文坛上享有盛誉,他的才华从小就显露无遗。他天生聪颖,读书速度极快,而且记忆力惊人,能够轻松记住大量内容。早在三岁时,他就已经能够背诵唐诗,到了四岁,更是熟读了《论语》和《离骚》。这些成就充分展现了他非凡的学习能力和文学天赋。

《三字经》和《百家姓》对他来说简直太简单了。

当同龄人还在背诵古诗时,他已经能游刃有余地解决复杂的科学问题了。

当时,曾巩刚刚满12岁。

曾易占见到这孩子,心中大喜,确信这是曾家血脉无疑。

曾巩之所以声名远播,主要得益于家族广泛的社会关系。他的朋友圈子多为各地官员和富商,这些人通过社交平台的传播,迅速让曾巩的名气传遍全国。

俗话说,人生总有遗憾,曾巩也不例外。他学识渊博,但命运多舛,九岁那年母亲去世,年纪轻轻就没了母亲。

然而,得失总是相伴的。由于缺乏母亲的照料,父亲无论调任何处,都会将他带在身边。这种频繁的迁徙极大地拓宽了他的视野,成为他日后成功的重要推动力。

公元1032年,曾易占被朝廷派到泰州如皋县当县令,官居七品。那时曾巩才13岁,跟着父亲一起搬到了这个地方。

由于工作事务繁重,父亲担心影响孩子的学业,便决定将他送到寺院生活。

在宁静的寺院环境中,曾巩找到了理想的学习氛围,全身心投入阅读和写作,达到了博览群书、笔耕不辍的境界。

“读书破万卷”这句话大家都能明白,但“洗笔墨池水”又是什么意思?其实,这说的是古代文人刻苦学习的一种表现。他们读书写字时,墨水用得多,连洗笔的池水都染黑了。这个典故常用来形容一个人勤奋学习,坚持不懈。说白了,就是通过长时间的努力,把墨水都用光了,甚至池水都变黑了。这种精神强调的是专注和毅力,说明只有下足功夫,才能有所成就。所以,“洗笔墨池水”和“读书破万卷”一样,都是在强调学习的投入和坚持的重要性。

曾巩博览群书之后,便开始动笔记录自己的阅读体会和感悟。他几乎翻阅了世间所有的典籍,随后将这些积累转化为文字,写下自己的思考和见解。

每当到了用餐或休息的时间,王羲之便会放下手中的笔,开始仔细清洗他使用的毛笔和砚台。

时间一长,原本清澈的池水慢慢变得漆黑如墨。

历经千年时光,那座古老的水池依旧存在,如今被称作“洗钵池”。它不仅承载着历史的记忆,还被国务院认定为全国重点文物保护单位,成为重要的文化遗产。

借助父亲的关系网,曾巩成功结交了当时政界和文坛的重量级人物杜衍、范仲淹等人,这为他日后进入官场铺平了道路。通过与这些显赫人物的往来,曾巩不仅积累了宝贵的人脉资源,还获得了政治上的有力支持,为他未来的仕途发展奠定了坚实基础。这种早期的社交活动,让曾巩在官场中站稳了脚跟,为他的政治生涯开了个好头。

曾巩的科举之路可谓一波三折,直到39岁那年,也就是嘉祐二年(1058年),才终于考中进士。

他的才华毋庸置疑,作品早已家喻户晓。问题在于他视野过于开阔,不愿被条条框框限制,热衷于创作探讨国家治理的宏篇巨制。正是这种风格,让他在选拔中屡屡碰壁。

中国历史上许多赫赫有名的人物往往在科举考试中未能及第,而那些真正在史册上留下深刻印记的伟人,鲜有是当年的科举状元。这一现象表明,科举成绩并非衡量一个人历史成就的唯一标准。

曾巩和其兄长曾晔都在这次考试中未能上榜。

当曾家两兄弟同时落选的消息传到南丰老家时,当地一位文人写了一首讽刺诗:科举考试每三年举行一次,这次曾家两位读书人都名落孙山。这情景就像屋檐下的两只燕子,一只刚飞走,另一只又飞来了。

这下好了,你们得意忘形,结果闹出笑话了吧。

曾晔的哥哥性格脆弱,面对打击难以承受,内心充满羞愧与愤怒,没过多久便离开了人世。

曾巩则展现了截然不同的态度,面对他人的讥讽,他不仅没有被打垮,反而将其转化为前进的动力。他选择积极应对,用行动证明自己,展现了强大的心理承受力和坚韧的品格。这种面对困境的积极态度,使他成为了生活中的真正强者。

北宋的科举制度继承了唐朝的模式,而晚唐时期骈文非常流行。

骈文是一种中国古代特有的文体,特点是对仗工整、声律和谐。它起源于汉魏,盛行于南北朝,直到唐代仍被广泛使用。骈文讲究字句对称,通常由四字或六字组成,形成上下两句相互呼应的结构。这种文体在表达上追求华丽,多用典故和修辞,以增强文章的感染力和艺术性。骈文在历史上多用于官方文书、碑铭和赋体文学,反映了古代文人对语言美的极致追求。尽管骈文在宋代后逐渐衰落,但它对中国文学的发展产生了深远影响,尤其是在修辞和韵律方面的贡献不可忽视。

以唐代文人王勃的《滕王阁序》为例:傍晚时分,渔船上传来歌声,回荡在彭蠡湖畔;大雁列队飞过,寒意中发出鸣叫,声音消失在衡阳的水边。(毫无疑问,这是一篇杰作,一般人难以企及)

受制于固定模式,很多内容缺乏实质,显得浮夸不实。

然而在科举考试中,那些文采飞扬、辞藻绚丽的文章往往更受青睐。明清时期的八股文也是如此,虽然形式工整、辞藻华丽,但实际应用价值却不高。这类文章表面光鲜,却缺乏实用性,更多是为了迎合考试标准而存在。

曾巩的文章偏向实用,要是大家都能在骈文上下功夫,谁还写不好?

曾巩若不愿随大流,他的出路只有两条:要么反抗,要么默默无闻。

显然,这种情况是不可能发生的。整个家族都身处官场体系之中,他们怎么可能去颠覆自己赖以生存的制度?这种自相矛盾的行为根本不符合逻辑。家族成员们作为既得利益者,维护现有秩序才是他们的根本利益所在。任何动摇体制的行为,都会直接损害他们自身的地位和利益。因此,从理性角度来看,他们绝无可能做出这种自我毁灭的选择。这种行为的荒谬性,就如同自己亲手拆毁自己的房子一样不可思议。

面对困境,若心有不甘却无力改变,最终只能顺应潮流,这并非个人初衷。当现实与理想产生冲突,许多人选择妥协,尽管这种选择并非出自本心。在无力扭转局面的情况下,随波逐流成为无奈之举,虽然这与个人的真实意愿相违背。当个人的努力无法改变现状,被迫接受现实成为一种必然,尽管内心仍存有不满与遗憾。

那就接着干呗!别停下,一直往前冲就对了。

正当曾巩全力备考之际,突然接到父亲去世的消息。

曾巩十分孝顺,因父亲去世,他不得不放下学业,回到家乡。他一边为父亲守丧,一边照顾继母。

曾巩比他的弟弟年长28岁,他的继母可能还没他大。尽管如此,曾巩因为精通儒家经典,特别重视孝道,对继母极为尊敬。他还像父亲一样照顾四个弟弟和九个妹妹,深受当地人的尊敬和好评。

曾巩在家中侍奉母亲,照料年幼的弟妹,这一待就是整整九年。他尽心尽力,把家里的事务打理得井井有条,丝毫没有懈怠。这九年间,他始终把家庭责任放在首位,默默付出,毫无怨言。

突然得知,我的恩师欧阳修被任命为宋朝科举考试的主考官。

曾巩何时拜入欧阳修门下?这个问题需要回溯到北宋时期。据史料记载,曾巩大约在庆历五年(1045年)左右开始跟随欧阳修学习。当时,欧阳修已是文坛领袖,而曾巩还是一位年轻学子。两人的师生关系对曾巩的文学成就产生了深远影响。在欧阳修的指导下,曾巩不仅提升了文学造诣,更培养了独到的政治见解。这段师承关系持续了数年,直到欧阳修去世。值得注意的是,这种师生关系并非正式的门生制度,而是以文学交流为主的知识传承。通过跟随欧阳修学习,曾巩最终成为"唐宋八大家"之一,在中国文学史上留下了重要印记。

1040年,年仅20岁的曾巩随父亲前往京城,进入当时全国顶尖的太学学习。就在同一年,欧阳修经历了一场仕途波折。他原本担任馆阁校勘,因与保守派产生冲突而被外放为县令,整整六年远离京城。然而,在康定元年,欧阳修获得平反,重返京城官复原职,重新开启了他的仕途生涯。

曾巩特意撰写了一篇名为《上欧阳学士第一书》的文章,向欧阳修表示由衷的钦佩。这篇文章是他主动创作的,目的是为了向欧阳修表达深深的敬仰之情。通过这篇文章,曾巩不仅展示了自己的文学才华,还传达了对欧阳修学术成就的认可和尊重。这一举动体现了曾巩对欧阳修的推崇,同时也反映了他希望通过文字交流来增进彼此了解的愿望。

曾巩表达了他对对方的敬仰之情,称其为自己自幼仰慕的榜样。他提到自己年少时就开始研读对方的著作,将其与古代圣贤孟子、韩愈相提并论,并表达了渴望追随对方学习的愿望。

欧阳修在经历了贬谪生涯后,心态变得更加谦逊,更容易接纳来自社会底层的人。这种背景下,曾巩轻而易举地成为了他的门生。

曾巩的成功并非仅仅依赖阿谀奉承,真正关键在于他的个人能力。缺乏实际才能,即便再会讨好也毫无用处。他的成就主要建立在自身实力之上,而非单纯的奉承技巧。

在古代社会,学生的身份远比现代人想象的重要。师生关系在当时的社会体系中占据核心地位,门生故吏往往能在关键时刻发挥巨大作用。这种特殊的师生纽带,不仅体现了知识的传承,更是一种重要的社会资源网络。在官场、学界等各个领域,门生故吏的关系网常常成为决定成败的关键因素。这种师生关系的重要性,反映了古代社会对知识传承和人际网络的重视程度。

欧阳修对曾巩的文采和洒脱的写作方式十分赞赏,他鼓励曾巩保持自己独特的创作特色,不要为了迎合他人而刻意改变。欧阳修认为,曾巩应该坚持自己的文学道路,不必拘泥于常规,以免失去原有的风采。

他告诉曾巩,保持你现在的写作风格就好,考试时我会根据你的特点来出题。

这种说法意味着曾巩无需备考便能顺利通过考试。换句话说,他的学识已经达到了可以直接应试的水平,不需要额外的准备工作。这反映出曾巩在学术上的深厚积累和扎实基础,使得他能够轻松应对考试挑战。

要想让两个弟弟也成功考上,必须付出实实在在的努力。

曾巩和两个弟弟曾布、曾肇在半山腰的读书岩搭了个简陋的茅草屋。他整天在屋里督促弟弟们努力学习,渴了就喝山泉水,饿了就啃点粗粮填肚子。

为了让两个弟弟更有动力,他在房间里贴上了那首讽刺诗,不过把“落煞曾家两秀才”这句话改成了“喜煞曾家三秀才”。

两个弟弟见形势所迫,别无选择,只得效仿兄长,努力取得一次成功,以此光耀曾家门楣。

在1057年的嘉祜二年会试中,曾家共有六人参加考试。其中包括曾巩和他的两个弟弟曾牟、曾布,以及堂弟曾阜。此外,还有两位曾家的女婿也一同参与了这次考试。

隔壁住着个叫黄豆子的小伙子,他也跟我一起去考科举。

曾巩的继母朱氏对即将到来的科举考试颇为忧虑。她担心几个孩子表现不佳,会让曾家颜面扫地,因此夜不能寐。

六人出发前向她告别,她叮嘱道:愿菩萨保佑你们,大家都能好好发挥,哪怕只有一个人考上,也能告慰祖先。

此时,朱氏早已心中有数。科举考试通常安排在春季,正月十五一过,考生家属便会悄悄蹲在别人家墙外,偷听屋内谈话,用听到的第一句话来卜算考试运势,以此推测孩子能否金榜题名。

朱氏偷听时,听到有人说了句“都得,都得,黄豆子也得”。这里的“得”是地方话,意思是“完成了”或“做好了”。

朱氏听到这话,心里乐开了花,这不就意味着他们都有机会考上吗?但她选择将这份喜悦藏在心底,没有向任何人透露。

曾家六个孩子全部通过考试,令家族在当地声名鹊起。这个消息迅速传开,成为街头巷尾热议的话题。他们的成功不仅为家族增光添彩,也激励了周围许多人奋发向上。曾家因此备受瞩目,成为众人羡慕的对象。这一成就充分展现了曾家子女的才华与努力,也反映出家族对教育的重视。这件事在当地教育史上留下了浓墨重彩的一笔,成为激励后人的典范。

能取得这样的成果并非巧合,背后有着多重因素。

曾氏兄弟的成功,不仅得益于他们的才华,也与运气和机遇有关。欧阳修作为主考官,对他们的选拔起到了关键作用。

在嘉祜二年(1057年)的会试中,他改变了以往的考试模式,调整了命题方向。不再像过去那样侧重骈文,而是将古文和策论作为主要考查内容,同时将诗赋置于次要地位。

这就相当于提前向曾家兄弟透露了考题,为他们提供了极好的准备条件。通过这种方式,曾巩等人得以在考试中占据优势,充分利用了这次难得的机会。这种做法直接影响了他们的应试表现,使他们在竞争中处于有利地位。

曾氏家族的六位年轻才俊一同参加科举考试,最终全部金榜题名,考中进士。与他们同行的黄豆子同样不负众望,顺利通过殿试,获得进士功名。

曾氏家族中有六人同时考中进士,这一壮举不仅在南丰县引起巨大反响,更在朝廷内外掀起轩然大波。

欧阳修仅仅暗示了考试的大致范围,并未泄露具体试题,因此没有人怀疑他存在舞弊行为。这种做法既保持了考试的公平性,也避免了引起不必要的争议。考生们根据他的提示进行准备,既不会觉得过于突兀,也不会感到有失公允。欧阳修的做法巧妙地平衡了考试保密与指导学习之间的关系,既没有触犯规则,又为考生提供了有价值的参考方向。这种处理方式在当时得到了普遍认可,也体现了他在主持考试时的谨慎和智慧。

欧阳修临时调整了考试内容,却没有公开宣布,了解这一变动的人寥寥无几,这对大多数应试者而言显然有失公允。

从这个角度来看,欧阳修的行为可能涉及考试不端。

客观地说,曾巩兄弟凭借真本事通过科举,否则他不可能成为唐宋八大家之一,其弟曾布日后也不会官至宰相。