文/胡铁瓜

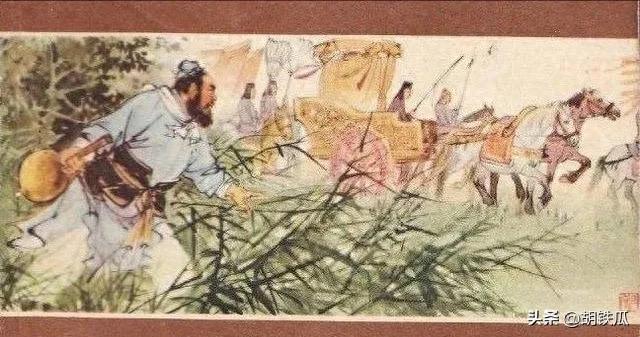

公元前218年的博浪沙,一声巨响撕裂了帝国的威严。张良重金雇来的力士掷出120斤重的铁锤,却只砸中秦始皇的副车。四溅的木屑与飞扬的尘土中,这位韩国贵族的瞳孔映出秦军铁甲森然的寒光——他或许早已明白,这孤注一掷的刺杀不过是六国遗民最后的悲鸣。

此刻的关东大地,秦始皇的巡游车队正碾过旧诸侯国的残垣。铁甲骑兵的蹄声如雷,扬起的黄尘遮蔽了百姓低垂的眉眼。那些曾见证楚旗、赵戈的土地上,沉默的人群注视着这支庞大的队伍。他们并非心悦诚服,而是被秦朝的铁腕与生存的本能编织成的巨网所困——这张网直到陈胜吴广在大泽乡振臂高呼时才被撕裂,而它的经纬早在帝国初立时便已悄然织就。

当秦军的戈矛踏碎六国都城,楚国的项燕战死沙场,赵国的李牧冤死反间计,齐国的末主饿死松柏丛中。失去军事领袖的百姓如散落的沙砾,而秦始皇深谙“治乱世用重典”的法则:《云梦秦简》记载,全国铁器尽归官营,私藏甲胄者黥面,私藏弩机者当街斩首。民间连菜刀都需登记,即便张良能觅得120斤重锤,寻常百姓手中的农具却早被官府收缴。

但秦始皇并非只会挥剑。在楚国旧地迁陵县出土的里耶秦简显示,当地基层官吏中60%为楚人,他们既用秦律断案,又依楚俗祭祀东皇太一。齐国田氏、楚国项氏等豪族未遭清算,甚至有人跻身秦吏系统——这种“以六国人治六国地”的策略,让多数豪强选择妥协。毕竟,只要田宅奴婢尚在,旧贵族仍可通过官僚体系维系特权。

真正心怀怨毒的,唯有六国王族后裔:韩王安被软禁陈县,楚怀王熊心囚死咸阳,目睹故国宗庙被拆运至咸阳北阪重建。这种剜心之痛,正如张良散尽家财时的誓言:“为韩报仇强秦!”

楚地出土的《日书》里,密密麻麻记载着“宜婚嫁”“忌动土”的占卜,却鲜见对政权更迭的议论。对多数百姓而言,城头变幻的王旗远不如田垄里的收成重要。秦律虽严苛,云梦秦简的《封诊式》却记录着诸多“误伤耕牛”“邻里纠纷”的琐碎案件——庶民宁可因小事受罚,也鲜少公然抗税。

这种沉默,是乱世淬炼出的生存智慧。楚汉相争时,刘邦的“约法三章”能一呼百应,恰因秦法的苛政已突破忍耐极限。百姓不是顺从,而是在高压下计算着反抗的代价——直到陈胜那句“失期当斩,等死,死国可乎”,才撕开了隐忍的帷幕。

商鞅设计的“斩首授爵”曾让关中子弟如狼似虎。但天下一统后,这套制度突然失灵:塞外的匈奴首级换不来良田,百越的瘴疠之地无人愿往。《黑夫木牍》里,两名戍卒在家书里哀求:“寄钱五百,布二丈五尺,急!”朝廷承诺的田宅爵位,早已化作遥不可及的泡影。

当军功不再是上升阶梯,关中子弟开始质疑:“父母倚门而望,吾等为何葬身蛮荒?”秦始皇的回应却是将帝国推向更疯狂的深渊:北筑长城以尸骨为基,南征百越以鲜血开疆,修直道、建阿房、造陵墓,征发劳力达200万。河北井陉的古驿道上,深达20厘米的车辙印与骊山刑徒墓中53%“居赀赎债”的墓志,无声控诉着“泰半之赋”下的民不聊生。

面对民间的怨怼,秦始皇选择焚书以禁私学,坑杀460余名儒生以立威。但这场看似强硬的清洗,实则暴露了帝国的恐惧:他不敢彻底清算六国豪族,因为这些人扎根乡土,一旦逼反,将引发燎原之势;他却对儒生举起屠刀,只因文人手中的竹简虽无刀刃,却能动摇“以吏为师”的统治根基。

讽刺的是,高压反而加速了文化融合:齐鲁儒生将《尚书》缝入衣襟,楚地巫师在秦吏眼皮下祭祀东君。秦朝基层官吏不得不默许这些“旧俗”——彻底的文化灭绝,只会让沉默的百姓瞬间化为反抗的洪流。

秦始皇死后,秦二世将“税民深者为明吏,杀人众者为忠臣”定为国策。当陈胜因大雨误期面临斩首,当六国贵族发现新政权连表面妥协都不再维持,蛰伏的仇恨终于爆发。项梁拥立楚怀王之孙,田儋自称齐王,连孔子八世孙孔鲋都抱着礼器投奔义军——旧贵族需要反秦大旗凝聚人心,饥民渴求一口活命的粮食,而曾经沉默的大多数,在“失期当斩”的绝境中找到了反抗的理由。

历史的吊诡在于,秦朝所有维稳手段都成了催命符:军功爵制瓦解了基本盘,文化高压孕育了反抗思潮,妥协政策滋养了地方豪强。当刘邦入咸阳时,关中父老“唯恐沛公不为秦王”,而那些曾为帝国浴血的老秦人,早已在长城脚下化作枯骨。被铁器管制的百姓用竹竿木棒颠覆了王朝,被迁至关中的贵族用复国口号收割了果实——这场看似偶然的改朝换代,实则是人性求生欲与统治权谋的终极较量。

秦始皇或许至死都未明白:政权可以用武力压制反抗,却永远无法熄灭“王侯将相宁有种乎”的星火。当制度与人性背道而驰,再坚固的帝国也不过是沙上之塔。

秦朝把老百姓,压迫的太狠了。