“我一定会挺过去!”

这是S妈在社交媒体上留下的泣血宣言。

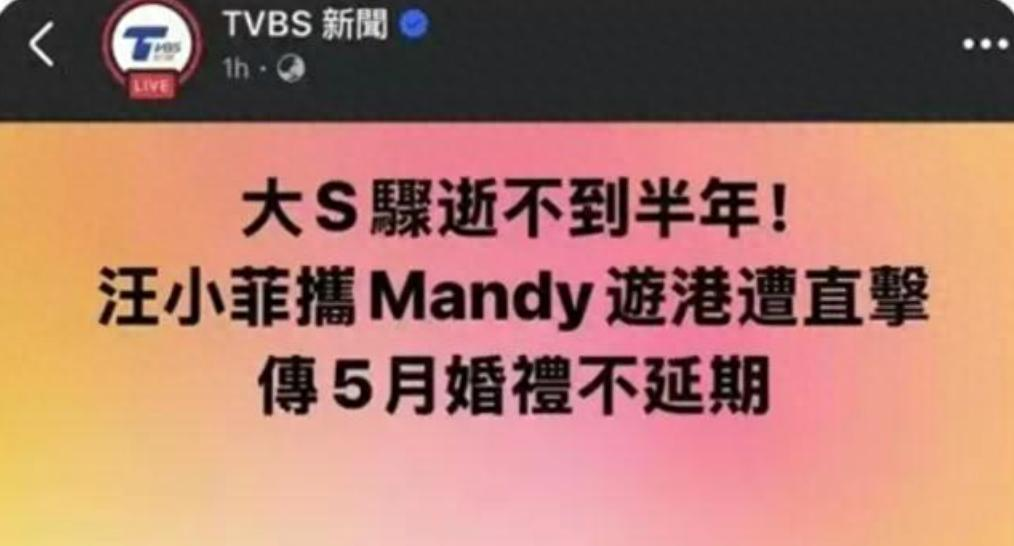

2024年2月,大S的突然离世让整个娱乐圈陷入悲痛,而汪小菲与马筱梅的婚礼计划也因此蒙上了一层伦理争议的阴影。

距离前妻逝世仅三个月便高调补办婚礼,究竟是新生活的开始,还是对逝者的不敬?

这场风波背后,是长达三年的情感纠葛,也是传统观念与现代价值观的激烈碰撞。

汪小菲与大S的离婚协议曾因天价水电费、床垫事件等多次登上热搜,双方家族的口水战从未停歇。

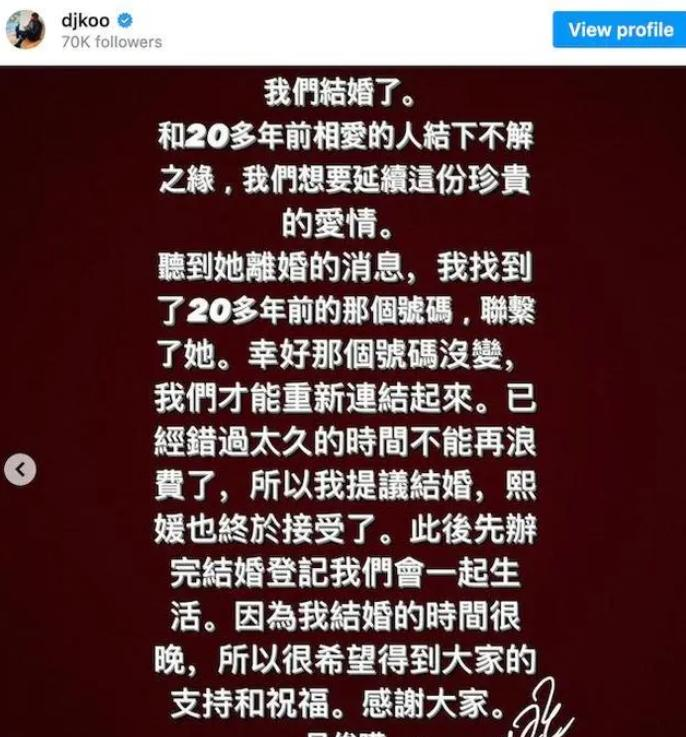

2023年5月,汪小菲与马筱梅低调领证,但因双方工作繁忙始终未举办婚礼。

直到2024年底,马筱梅在直播中透露将于2025年补办婚礼,相关细节随即引发关注。

,大S的离世让这场本就备受瞩目的婚礼变得更加复杂。

台媒披露的婚礼策划细节显示,场地选址或定于二人定情地海南三亚,礼服则出自某高定设计师之手。

这些精心安排与当前舆论场的撕裂形成鲜明对比。

在大S离世第50天,其母通过社交媒体首度公开表态。

在艺人贾永婕的鼓励贴文下,S妈留下“我一定会挺过去”的泣血宣言,字里行间透露出白发人送黑发人的彻骨之痛。

网友发现,这位72岁的母亲自女儿火化后便鲜少露面,其社交账号停留在大S生前最后合影,背景音乐始终循环播放《月亮代表我的心》——这首歌正是大S与汪小菲婚礼时的入场曲。

这种时空错位的悲怆,将伦理争议推向高潮。

支持婚礼如期举办者认为,汪小菲作为已离婚三年的前夫,重组家庭本属正常;而反对者则痛斥“百日未过便张灯结彩,置逝者尊严于何地?”

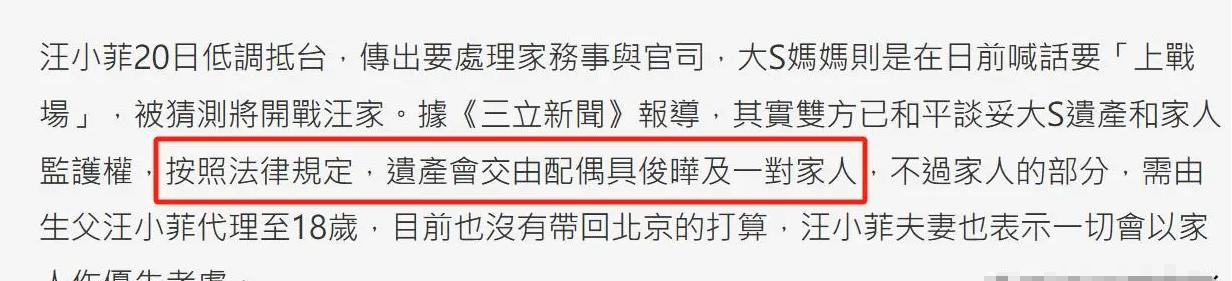

值得玩味的是,大S遗嘱中“希望两家和解,共同抚育子女”的条款,此刻成为双方博弈的道德筹码。

法律界人士指出,从继承法角度,汪小菲确实无需为前妻守丧,但华人社会“死者为大”的传统观念,正在制造前所未有的舆论压力。

在这场风暴中心,多位关键人物的动作构成微妙制衡。

大S生前好友贾永婕的公开站队颇具深意,其“不被恶人影响”的呼吁引发多重解读——究竟是暗指持续爆料的主播葛思齐,还是直指筹备婚礼的汪小菲?

值得注意的是,葛思齐此前曝光的S妈与汪小菲对话记录中,曾出现“孩子抚养费必须当面交接”等敏感内容,这些碎片信息经过自媒体发酵,已演变成“汪家企图争夺监护权”的阴谋论。

而汪小菲方始终保持着策略性沉默。

其近期携新婚妻子及子女高调游香港迪士尼的行为,被解读为“用家庭温情冲淡争议”的公关手段。

知情人透露,婚礼筹备团队已启动危机预案:原定的媒体开放环节改为闭门仪式,嘉宾名单中删除所有大S关联人士。

这种“去前妻化”操作,反而激起更多关于“心虚避嫌”的猜测。

在社交平台的话题讨论区,30万条留言构筑起价值观的断崖。

年轻网民多持“活在当下”论:“死亡不是道德的枷锁”“追求幸福是基本人权”;而中年群体则强调“人情伦理”:“至少等过完百日祭”“考虑孩子心理创伤”。

某心理机构发起的民调显示,支持与反对婚礼如期举办的比例为47%:53%,反映出社会观念的深刻裂变。

值得关注的是,两岸舆论呈现明显温差。

大陆平台热评多聚焦财产分配与子女教育,而台湾论坛则持续深挖葬礼细节——从大S墓园选址到追思会花束配色,每个元素都被赋予象征意义。

文化学者指出,这实质是传统宗族观念与现代个人主义的碰撞,当死亡事件与娱乐八卦交织,便催生出这场荒诞的社会学实验。

目前仍有三大谜团悬而未决:贾永婕所指“恶人”的真实身份、大S遗嘱中“两家和解”的具体内涵、汪小菲会否迫于压力调整婚期。

据婚礼策划公司内部消息,5月档期仍在协调中,不排除临时改为私人聚会。

而S妈法律团队被曝正在研究《民法》第1145条关于“对逝者名誉权保护”的条款,这为事件平添法律维度变数。

观察人士认为,这场风波的本质是流量经济与伦理底线的博弈。

汪小菲直播间近七日销售额暴涨300%,其自创品牌麻六记借势推出“挚爱永恒”婚庆礼盒;而S妈方面,某出版社已开出千万预付金争夺回忆录版权。

当私人情感成为公共消费品,真相早已湮没在各方利益的罗生门中。

这场裹挟着爱恨情仇的婚礼风波,既是娱乐圈资本游戏的缩影,更是现代人情感伦理的试金石。

在流量至上的时代,如何平衡私人生活与公众期待,怎样在追求幸福时保有对逝者的尊重,成为留给整个社会的思考题。

而那两个失去母亲的孩子,他们的心理创伤如何修复,或许才是这场喧嚣中最该被关注的命题。

从最初的情感纠葛到如今的伦理争议,汪小菲的婚礼风波不仅是一场娱乐圈的闹剧,更是一场关于人性与道德的深刻探讨。

在这场风波中,每个人的选择都值得深思,而最终的答案,或许只有在时间的长河中才能揭晓。

去前妻化?应该的!