明朝万历二十年的山东青州府昌乐县,正值秋收时节,一场盛大的婚事让全城沸腾。

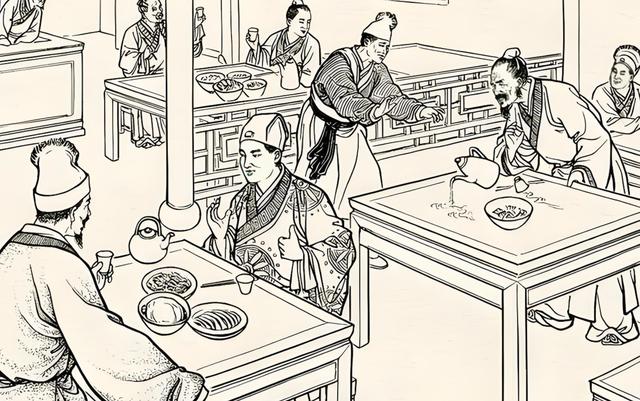

富商周家独子周文远迎娶邻县秀才之女李玉兰,周家为此耗资千两白银。宅院内外张灯结彩,宴席从正厅摆到街口,鸡鸭鱼肉、南洋干货应有尽有。周文远时年二十,自幼饱读诗书,为人谦和;李玉兰年方十八,容貌清丽,通晓琴棋书画。两家看似门当户对,实则暗藏纠葛——李玉兰之父李秀才因家道中落,不得不将女儿嫁入商贾之家,此事一度成为乡邻茶余饭后的谈资。

迎亲当日,周家发生一桩怪事。

按习俗,新娘的花轿需绕城三圈以求吉利,然而轿夫行至城西土地庙时,轿帘无风自动,一支金簪从李玉兰发间坠落。围观者窃窃私语:“怕是不祥之兆……”当夜,洞房内点燃的龙凤红烛突然爆出几点火星,守夜的老仆周忠心头一颤,却未敢多言。

血色洞房的谜团次日清晨,周家丫鬟春杏敲门送早茶,无人应答。

推门而入时,只见周文远仰面倒地,胸前插着一柄镶玉匕首;李玉兰横卧榻上,脖颈处一道紫黑勒痕。地上散落着撕破的嫁衣和打翻的合卺酒,唯独那对三尺高的龙凤红烛消失无踪。

昌乐知县刘秉德带人勘查现场,得出三大疑点:

1. 凶手如何潜入守卫森严的周家?

2. 新娘脖颈勒痕宽达两寸,绝非普通绳索所为;

3. 红烛底座残留少许黑色蜡油,与寻常婚烛质地迥异。

刘知县命人搜查全城蜡烛铺,却一无所获。

书生蒙冤入死牢案发三日,衙役在邻县客栈抓捕了李玉兰的前未婚夫陈子安。

陈子安本是书香门第,五年前其父因卷入科举舞弊案被抄家,与李家的婚约就此作废。公堂之上,他拒不认罪:“那日我在清河县替书局抄录《资治通鉴》,掌柜与十余主顾皆可作证!”刘知县却冷笑道:“你既能伪造笔迹替人作弊,自然也能伪造人证!”

刑房内,陈子安被施以“披麻戴孝”之刑。

滚烫的鳔胶浇在后背,贴上麻布后猛地撕下,顿时血肉模糊。他惨叫昏厥前,听到狱卒嘀咕:“周家送来三百两银子,要你三日内画押……”

神秘商队的夜行船监察御史高廷翰抵达青州府当日,偶然在码头听见船夫议论。

“周家的货船每月初三必夜泊芦苇荡,船上飘着怪味……”高廷翰暗中追踪,发现三艘无旗商船趁夜色卸货。他假意失足落水,攀上船舷时嗅到浓烈异香——竟是南洋龙脑香混着西域罂粟壳的味道!

更蹊跷的是,货箱底层藏着数百根红烛。

烛身用蜜蜡封存,刻着“周记”暗纹。高廷翰掰下一角蜡油,次日找药铺查验,老郎中骇然道:“此物掺了曼陀罗花粉,久闻轻则致幻,重则丧命!”

周家祠堂的密谈高廷翰乔装成风水先生进入周家,称宅院“冲了白虎煞”。

周大富神色慌张,急忙请他到祠堂作法。趁其不备,高廷翰在供桌下发现暗格,内藏账本一本,记录着:

“万历十八年腊月,送知府大人南海沉香烛二十根;

万历十九年中秋,送卫所千总金丝蜜蜡烛三十根……”

突然,祠堂梁上传来一声冷笑。

管家周福持刀跃下:“御史大人好手段,可惜活不过今夜!”高廷翰闪身躲过刀锋,袖中石灰粉直扑对方面门。周福捂眼惨叫时,院外官兵破门而入——原来高廷翰早已联络青州卫调兵。

毒烛作坊的罪恶周福招供:周家祖上本是蜡烛匠人,到周大富这代开始“改良配方”。

他们在城郊山坳设隐秘作坊,将走私的香料与致幻药混入蜡油。富户们以使用“周记香烛”为荣,却不知每晚都在慢性中毒。周文远大婚前三日,偶然发现账本,欲告发亲父,周大富遂起杀心。

“那夜我本只想迷晕少爷,谁料少奶奶突然惊醒……”

周福颤抖着回忆:李玉兰抓伤他的手臂,扯下半截烛台,他情急之下用烛芯绳勒死新娘,又用周文远珍藏的匕首伪造自杀现场。为掩盖毒烛,只得带走全部证据。

新娘未寄出的书信高廷翰搜查李玉兰闺房,在妆奁夹层找到一封血书。

“妾身察周家烛有异,夫君若见此信,速报官府……”原来李玉兰陪嫁的丫鬟秋月,其父曾是药铺伙计,认出毒烛配方。新婚当夜,她本欲告知丈夫真相,却成了阴谋下的亡魂。

血书末尾沾着一点金粉,与案发现场的金簪粉末吻合。

高廷翰猛然想起:花轿途经土地庙时,有个戴斗笠的货郎曾靠近轿子。衙役全城搜捕,最终在赌坊揪出秋月的赌鬼兄长——他受周福指使,故意在迎亲路上制造混乱。

海捕文书下的逃亡周大富闻讯潜逃,在沂蒙山遭猎户举报。

官兵围捕时,他竟点燃随身毒烛,癫狂大笑:“这朝廷哪个官儿没用过我的烛?你们……”话音未落便口吐白沫而死。验尸发现,其太阳穴插着三枚毒针——显然有人灭口。

青州知府连夜自缢,书房留有一句绝笔:

“烛影摇红催命符,早知今日悔当初。”朝廷顺藤摸瓜,查出山东六府二十三县官员涉案,万历帝震怒,将涉案者祖产尽数抄没。

御史台前的三堂会审陈子安洗冤出狱那日,昌乐县百姓夹道相迎。

他当庭吟诵《洗冤赋》,听得三司官员潸然泪下。高廷翰特奏请朝廷,准其以生员身份参加会试。三年后,陈子安高中进士,主动请缨赴琼州查办走私案,终成一代铁面御史。

刑部存档的案卷中夹着一片残烛。

泛黄的证物签上写着:万历二十三年十一月十九日,周氏毒烛案结,斩首七人,流放九十三人,另有自尽者不计。

二十年后的人证万历四十三年秋,青州古刹来了位老僧。

他对着周家废墟长跪不起,正是当年侥幸逃脱的制烛匠王二。临终前,他交出半本密账:“周记毒烛始于嘉靖抗倭时,官兵用此烛麻痹倭寇,后竟成敛财毒计……”

新任知县带人挖开后山作坊,掘出尸骨百余具。

皆是试毒药的乞丐与佃农。最深处有一具幼童骸骨,腕上系着长命锁,刻“周文远”三字——原来真正的周家独子,早在五岁时就成了毒烛配方的试验品。

注:本文案件核心脉络参考《明神宗实录》卷二百九十六“青州烛毒案”,人物细节取材《昌乐县志·万历奇案辑录》,毒烛药理符合明代李时珍《本草纲目》对曼陀罗的记载。