文/妙人儿

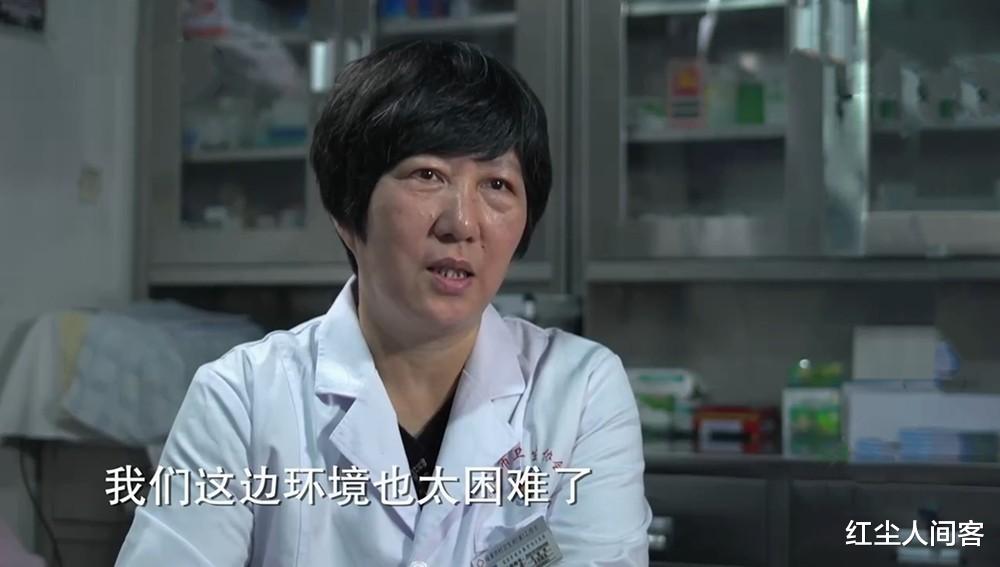

福建省福清市城头镇吉钓村在一座面积74公顷的海岛上,王锦萍是这里唯一的一位驻岛医生,每天日出而作,夜深而息,一人照看全岛400多人的生老病死。

没有病人的时候,王锦萍可以去干自己的事情,一旦有病人,无论是在煮饭还是吃饭,一定要将病人看完,王锦萍才会去做自己的事情。

海岛上条件艰苦,让王锦萍一直坚持留在海岛上的,是出于医者的仁心。

多年前的小岛上并没有驻岛医生,一旦遇到刮风下雨,海岛上村民的生命安全就会陷入危险。

在坚守海岛的数十年里,王锦萍跟家人聚少离多,她想放弃驻岛陪伴家人,又割舍不下岛内的亲如家人的村民。

让王锦萍走上驻岛行医这条路的,是小时候发生的一件事。

在王锦萍小时候,岛上没有医生,小岛四面环海,岛上的渔民都靠海而生,碰到头疼脑热的,只能驾驶着渔船出岛求医。

王锦萍的妹妹在那时突生重病,妹妹生病高烧不退,王锦萍一家只能出岛求医,可他们家没有渔船,只能去借别人家的,让别人带他们出岛。

若是平常,碰到这样紧急的情况,大家都愿意伸出援手,可偏偏那天晚上风急浪高,此时出海危险重重,谁也不愿意冒那个险。

孩子病重,做父母的自然是心急如焚,王锦萍的父母只能苦苦哀求,一位邻居看在孩子高烧昏迷的份上,勉强同意。

那是1963年,渔民的渔船还是非常原始的手摇式渔船,船身窄,船体浅,一个风浪就能让船身倾覆,村民使尽全身力气都难以稳住船身,更不要说提高航行速度。

眼看抢救时间在一点点流逝,一家人在狂风暴雨中强烈感受到命运随波逐流的绝望。

万幸的是,一家人终于在暴风雨中安稳达到医院,时机就掐得刚刚好,医生跟王锦萍的母亲说:“你这个孩子,再晚一点就没了。”

那时王锦萍就想:“如果有一个医生在这边,就不用把妹妹送出岛,也不会遇到这么多的危险了。”

这座小岛上也曾有过医生,可每次待不久就会离开,因为岛上的环境实在太艰苦。

四面环海,天气恶劣,时常有台风,出行不便利,外出只能靠渔船,遇到刮风下雨就会被困在海岛上。

除了艰苦的自然条件外,岛内上的基础设施也很差,岛内长期缺药,医生行医还要自己带着一堆的药品,岛内还没有通电,岛上通行的路都是泥路,泥地里还遍布着大大小小的贝壳,稍有不慎就会被割破。

没有医生,岛内村民的健康将由谁来保障呢?

王锦萍的叔叔“王志禄”是城头镇卫生所的主治医生,专治于儿科和心血管,城镇那一块孩子和老人较多,周围乡镇上的村民都会来找他看病,王志禄每周都忙得不可开交。

虽然工作非常忙碌,但每逢节假日,王志禄都会回到岛上给村民们看病。

每次叔叔回来,王锦萍放学后就会来叔叔的诊所玩,在那时的她看来,做医生是非常神奇的一件事,一个病人肚子痛,为什么打了针吃了药,坐一会,怎么感觉就好多了?

那时候读书有很多职业可以选择,都比当医生轻松,王锦萍问叔叔:“为什么你会去当医生?”

叔叔说:“你没看到?我们岛上没有医生,又有这么多病人,人家生病的都要出岛,如果遇到刮风下雨那怎么办?所以我们去读医回来,给村里的人解除病痛的困难。”

叔叔回岛义诊成了村民们的希望,那段时间,只要叔叔回来,王锦萍就会跟在他身边,在与叔叔一起看诊的日子里,王锦萍在心中悄悄种下了一颗行医的种子。

她想,长大了也去当医生,像叔叔那样解除病人的痛苦。

高中毕业后,王锦萍循着叔叔曾经的学医之路,前往福清卫生学校读书。

临近毕业,同学们有的被分配到福清本地医院,有的选择去外省闯业,王锦萍没有多想,她选择了回岛。

回想起那时的选择,王锦萍说:“那个时候,我没有多想,反正我妈妈也在这个岛上,妈妈在哪里,家就在哪里。”

1986年,王锦萍正式回到吉钓村卫生所工作,然而当她真正走上工作岗位的那一刻,她才体会到驻岛医生驻岛行医的困难。

最开始,王锦萍家的诊所是租别人家的铺面,可没过一段时间,房东不租了,王锦萍只能重新找地方办诊所。

没住多久,同样的事情再次上演,王锦萍总是在不停地搬诊所。

除了经营诊所外,王锦萍还有三个年幼的孩子,母亲跟随弟弟妹妹搬到城中居住,家里没有其他人替她照顾小孩,王锦萍要一边照顾孩子,一边经营诊所,闲暇时还要到处找房。

焦头烂额之下,王锦萍干脆把卫生所搬回了家,家中有限的空间被压缩,一家人吃住生活在楼上,楼下就用来开诊所。

在自家开诊所虽然省去了繁琐搬家的麻烦,但一家人的正常生活被彻底打乱。

只要晚上有病人来看病,王锦萍就必须起夜下楼看病,楼下一敲门,不仅王锦萍醒了,住在楼上的一家人全都醒了。

自从诊所移到自家以后,王锦萍变得比以前更忙了,有时前一晚刚出完诊,第二天又照常出诊连轴转,一直到当天不再有村民来看病为止。

除了看诊、搬诊所的麻烦外,医药品短缺也是岛上行医的重大麻烦之一。

为了保证村民的用药,每个月王锦萍都要到镇上的药店订购药材,补药少则七八十斤,多则上百斤,遇到输液用的玻璃药水那就更重。

这上达百斤的药品都由王锦萍一人用扁担挑回来,把几大箱药搬上公交车,到了码头,再转运到船上乘渔船,到了岛上还要赤脚趟水,挑着药箱往返渔船和诊所。

那时候的码头还没有建设,王锦萍就趟着水挑药品,脚被划伤是常有的事,最难受的是冬天。

王锦萍卷着裤腿在水里行走,来来往往地把药品挑完之后,整条腿都红肿了,因为常年趟水挑药,王锦萍患上了风湿和腰椎间盘突出。

用王锦萍的话来说:“你挑得起要挑,挑不起也要硬挑,病人过来看病,你没有药,那怎么办?你肯定要去进药的。”

1989年是王锦萍参加工作的第三年,此时她已经有了一些工作经验,可对于很多急症,她还是有些力不从心。

那天晚上,王锦萍已经关门休息,楼下急促的敲门声让她心头一惊,开门后,只见一名男子急着让王锦萍赶紧过去看看。

王锦萍回屋拿上药箱,一路快跑,原来这名男子有孕的妻子突然肚子痛。

等王锦萍赶到的时候,孩子的脚已经伸出体外,因为在肚子里闷得太久,整个人都是紫色的,婴儿的胎心都已经停了。

手足无措的家人们只能在一旁哭泣,面对如此突如其来的场面,加上产妇家人们在一旁哭哭啼啼,现场已经乱成了一锅粥,王锦萍被打的措手不及。

她只能强制让自己冷静下来,安抚家属不要再哭泣,控制好情绪,因为情况紧急,出岛治疗只会延误治疗时机,王锦萍当机立断就地接生。

孩子接生后状况太差,产妇那边的情况也不好,分身乏术的王锦萍一边给婴儿做人工呼吸,一边让产妇家属叫叔叔来帮忙。

叔叔看到婴儿全身苍白,没有心跳,当下就和王锦萍表示:“婴儿存活的希望不大。”

但王锦萍不愿意放弃,她一直不停地给婴儿做人工呼吸,借着那日的烛光,王锦萍不记得自己抢救了多久,只想着自己不能停:

“我的手一放下,这个孩子就没了,我一定要把孩子救活。”

以前在医院实习的时候,王锦萍就遇到过类似的病例,在坚持不懈的人工呼吸下孩子救活了,她想这个孩子应该也可以救活。

在王锦萍的抢救下,婴儿发出了一声微微的鼻息,那一刻,王锦萍的心也跟着跳动了。

婴儿的鼻息让王锦萍看到希望,她说她就像中彩票一样高兴,继续抢救这个孩子,最后这个孩子真的就活了。

这个命悬一线的小生命,让王锦萍更加感受到驻岛医生的重要性,如果当晚她不在,那么这名产妇和婴儿,也许会母子俱损,这个家庭也将遭受到毁灭性的打击。

九十年代中期,经济发展人口增长,岛上的常住人口增长到一千多人,王锦萍的工作更加繁忙。

此时,她的三个孩子陆续到了上学的年纪,如何平衡家庭和工作,成为王锦萍最烦恼的事。

岛上没有学校的,孩子要上学就必须出岛,也必须离开王锦萍,既然选择了做医生,那肯定没办法两全其美。

没办法,王锦萍决定将大儿子交给母亲和妹妹,由他们带到城里去上学。

孩子在寄宿学校,吃穿住行都还可以,但小岛内的老人没了医生却不行,万一生病了,那小病拖成大病就糟糕了。

大儿子理解母亲的决定,他主动跟母亲说:“妈妈,我自己去寄宿学校,星期六礼拜天回来。”

设想很美好,但小岛内的交通依旧不方便,儿子“周末”回家的愿望从来没有实现过,常常一去上学就半年一学期回不了家,从此,母子相聚变成一件不易之事。

1995年夏天,10岁的大儿子从福清小学放假回岛,当他时隔一年再次回家的他却认不到自己的母亲。

在儿子的印象里,母亲是很年轻美丽的,可在这一年的时间里,王锦萍晒黑了很多,又因为日夜就诊看病,王锦萍老得很快。

儿子回来的那天,王锦萍并不知道具体的回家时间,儿子回家的那一刻,王锦萍正在水池边洗碗,儿子脱口而出叫出成了王锦萍的妹妹“美姨”,

王锦萍转过头来跟孩子说道:“是妈妈,哪里是美姨。”

那一天,孩子站在门口认了很久才从王锦萍的模样里,找出了往日妈妈的影子,那一刻的王锦萍内心深受煎熬,她觉得自己对孩子亏欠太多。

没多久,王锦萍的小儿子也到了上学的年纪,只是一年未见,母子之间就像隔了千山万水。

王锦萍不敢想象,小儿子上学遇到同样的问题,未来多年的缺席又会给她留下多少遗憾。

王锦萍动摇了,她想跟着孩子一起出去,照顾孩子们上学,可到了那个时候,岛内的老人找到王锦萍:

“你不干了,那我们不就等死了,我们这么多老人都要等死了!”

当初正是因为看到岛上就医难的困境,王锦萍才决定留在这里,过了这么多年,她更能理解村民们挽留背后的苦衷。

在岛内干了这么长时间,真到割舍的那一刻她又不舍得,村里的老人就跟她的亲人一般,王锦萍只能眼看着两个儿子离自己远去,独自承受悲伤。

2020年春节,王锦萍终于可以回到福清与家人团聚,此前母亲为了她的工作,轮流由其他子女照顾,王锦萍想借着春节好好陪伴母亲几天。

母亲已经是八十岁的老人了,身体也不大好,王锦萍没有照顾母亲多少天,这给她的心里留下遗憾,她想在这次春节好好弥补以前的遗憾。

然而病毒的爆发打乱了她的计划,一过完年她就跟孩子们说自己明天要回岛上。

第二天一大早,王锦萍赶着第一趟轮渡回到岛上,因为时间太赶,她没来得及跟母亲说一声再见,她也不得不把照顾母亲的心愿再次延后。

她向母亲承诺:“这个情况缓解了,我就把你再接过来住一段时间。”

在防护用品极其紧缺的情况下,王锦萍冒着生命危险在卡点执勤了整整70天,而这样的日子在他半生的职业生涯中只是沧海一粟。

多年的行医生活里,王锦萍已经把乡亲当成了自己的亲人。

在王锦萍坚守海岛的34年里,她数次想过离开,又数次因为无法割舍选择留下。

王锦萍靠一己之力,打破了岛上常年缺医少药的局面,无条件守护着家乡人民的平安健康。

就像她当年许下的医生誓言一样:“我对人类的生命,自受胎时起,即始终给予最高的尊敬。”

图片来源网络 侵删