虽然智能驾驶被暂时缓压了一下,但所有的车企都应该明白,那一天迟早要到来。

其实大家应该能感受到,车企对于智能驾驶的态度已经与两年前不一样了。

两年前,车企们对于智能化的态度,从余承东的一段话里面就能看出。

在中国电动汽车百人会论坛上他表示, “理想、蔚来不太可能在智能化上选择华为,因为他们会有自己的追求;跨国车企巨头们也会由于华为是被制裁的企业所以不会选择我们;传统车企中如果怕失去“灵魂”的同样也不会选择华为”。

所以,当时车企们大抵分为了三派。

一、全栈自研派。

对于自研其实国内车企们原本没有那么高的执念,可随着汽车行业的发展,自研的好处越发明显起来,比如可以构建技术壁垒,在追求智能化的过程中可以进行深度的优化,还能依靠自己的力量进行快速迭代跟进。

这方面的车企代表有不少,比如小鹏汽车,甚至在芯片上,小鹏也有自己的想法。4月15日消息称,小鹏汽车自研的AI智驾芯片将于今年二季度正式量产上市,首发搭载于小鹏的全新车型。

还有小米汽车,在小米的发布会上,到处充斥着“自研”的字眼。

小米超级电机Xiaomi HyperEngine、小米自研 CTB 一体化电池技术、小米超级大压铸 Xiaomi HyperCasting、小米全栈自研智能驾驶技术Xiaomi Pilot以及小米智能座舱Xiaomi Smart Cabin……

从电驱、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等核心领域,再小到支架、气门嘴帽,小米汽车自研的雄心壮志可谓溢于言表。

全栈自研派一旦成功,好处自然不必多说,差异化竞争的流量红利在这个时代就是一个利器。

但是在没有完全成功之前,全栈自研派所要承受的必然也会是毁灭级别的。

1、高投入。

虽然车企个个都说自己现金流无敌,但是往往死的最快的那个,就是前几天嘴最硬的那一个。

自研智能化,需要长期的在芯片领域、算法领域以及数据基础设施方面进行海量的投入。

2、技术壁垒。

华为搞智能化,整了好几千的工程师,忙忙活活好几年,还差点“game over”……不是华为工程师不顶事,而是这群算法优化与多模态融合能力突出的工程师,当时没有海量数据支持。

3、当前的风险。

小鹏也好,华为也罢,还有自研智能化的企业,现在都面临一个前所未有的风险。

叫,市场响应滞后。

我框框研究,框框投入,结果市场反馈相当一般。

甚至一有风吹草动,就会有反噬,这是技术路线选择容错率低的表现,也是一种新鲜事物出现的必然过程。

二、务实普及派。

相较于其他车企高喊:自动驾驶、智能座舱,务实派显然更加稳定一些。

在2025年之前,比亚迪甚至仍以功能实用性吸引主流用户,对市场进行快速渗透。

其实并非比亚迪不想在诸如智能驾驶上做文章,而是它将中低端的规模化量产放在了头位,这样做的好处是能够快速摊薄成本,以此再来推动智驾功能下沉至大众市场就是水到渠成了。

但,多数的车企没有这个资格“务实”下去。

三、 合作派。

在经历过一段时间的厮杀以后,之前拥有“远大抱负”的车企们,开始出现了“退缩”。

他们认识到,只靠自己完成汽车智能化之路,远远不行。

于是汽车行业中就出现了一批,与科技公司、供应商深度绑定,通过联合研发或技术授权快速补齐短板,降低研发成本与风险。

这里最成功的代表车企就是赛力斯。

当前所有的新能源车企基本都在哭诉一件事情,就是赔钱。

然而赛力斯却少了这个烦心事。

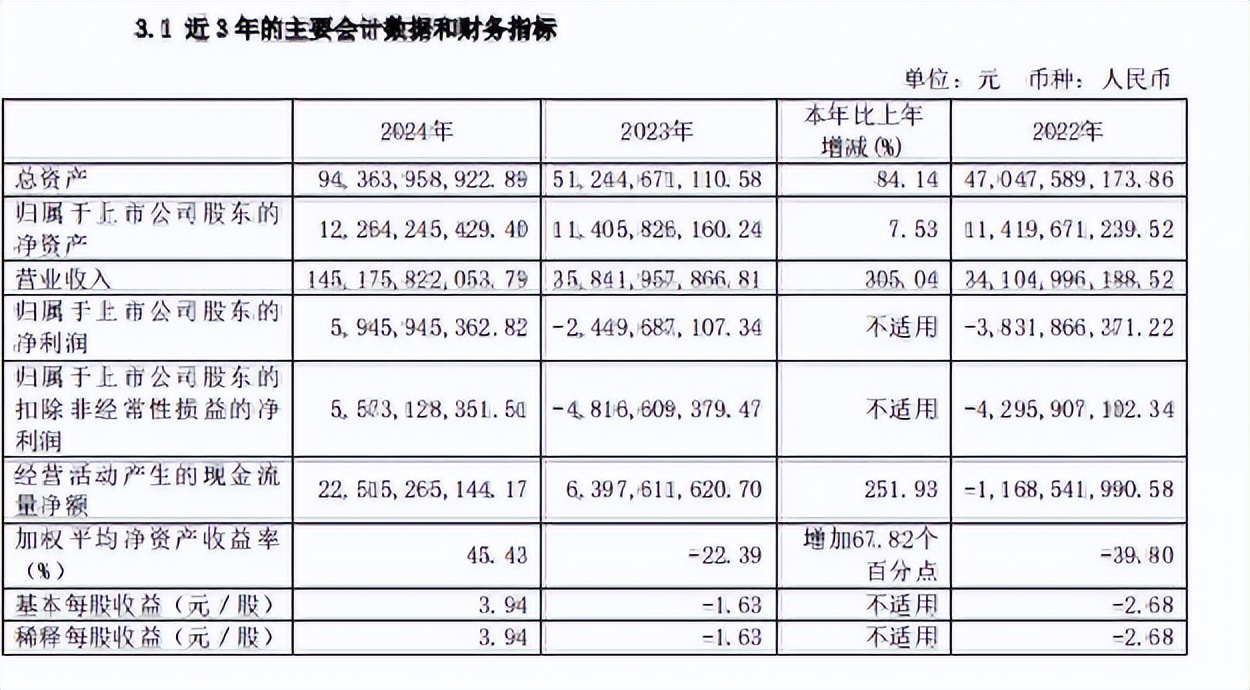

2025年3月31日,赛力斯发布的2024年度财务报告显示。

2024年,赛力斯实现营业收入约1451.76亿元,同比增长305.04%,创历史新高;归属于上市公司股东的净利润约59.46亿元。

于是 ,赛力斯就成了全球第四家盈利的新能源车企。

近日,广汽传祺正式发布传祺向往S9官图。

据介绍,该车将于4月23日开幕的2025上海车展首次亮相,计划于今年下半年上市。

作为全新插电式混动中大型SUV,传祺向往S9定位高于传祺向往S7,提供5座/6座版本车型,将搭载华为乾崑智能辅助驾驶系统、鸿蒙座舱。

没错,又一SUV车型选择跟华为合作。

目前,华为与车企的合作模式主要分为三种:零部件供应模式、Huawei Inside(HI)模式和智选车模式。

智选车模式也就是鸿蒙智行,有五家。

赛力斯的问界、奇瑞的智界、北汽的享界、江淮的尊界以及上汽的尚界。

Huawei Inside模式也有很多成功的案例,比如长安的阿维塔、北汽的极狐,岚图与传祺也是Huawei Inside模式。

剩下的就是零部件供应模式。

这个体量就大了。

比亚迪、吉利、理想……甚至奥迪、大众也会在采用华为的车载模组。

瞎总结一下。

4月15日,同济大学汽车学院朱西产教授参加腾讯汽车直播,在谈到蔚小理未来3年发展趋势时表示:“未来三年,蔚来、小鹏、理想独立生存概率为零,必须尽快启动兼并重组。”

他认为,“年产量干不到200万辆的,我估计都活不下去,体量太小,研发费用过高。需要用各种方式去合作合资。因为研发投入小了,技术进步就停止了,这么高的研发投入这么小的产量,你就等'死'。”

很多人对于这位教授的言论不屑一顾,他们认为至少理想的独立生存能力会很强,且理想已经实现盈利。

不知道大家发现一个问题没?

理想在去年卖的汽车更多了,但是赚钱能力下降了。

其次,理想也好,小鹏也好,还有蔚来,不仅要看自家发布车型受市场欢迎程度,甚至友商的一款车型的发布都能短时间内严重影响到他们的销量。

请注意,这里我用到了两次,一个是短时间内,一个是严重影响。

咱们做一个举例。

问界M9的发布会对宝马、奔驰、奥迪的部分差不多的车型产生销量的影响,但要有一定的周期,这个周期可能是一年,甚至更长的时间。

但对于友商们却非如此。

之前,大家常看一些车企发布周销量榜或者月销榜,其实就能看出来。

中国造车新势力的销量其实很不稳定,能够左右它销量的因素有很多,且它们的容错率远远低于传统车企。

这种情况下,小编更看好合作派。

车企从“对抗”到“竞合”的转变,本质是技术、成本与市场的三重博弈结果。

合作派通过某一个技术大拿在生态赋能、风险共担、数据共享,解决了自研派的高投入困境与务实派的体验短板。

未来,随着L3级法规落地与用户对智驾付费意愿提升,合作模式一定会成行业主流,而独立自研车企将面临更严峻的生存考验。

车企们为什么不愿意合作?

是灵魂?

其实就是利益分配问题。

到底是硬件厂商多拿,还是软件赋能的供应商多拿呢?

这一点,会困扰他们很久。

但小编却认为能否平衡技术主权与生态依赖,避免成为“代工厂”,才是合作派应该考虑的主要问题。

车,从来不是一家企业就能造好的。

以前是,现在是,将来必然也会是如此。