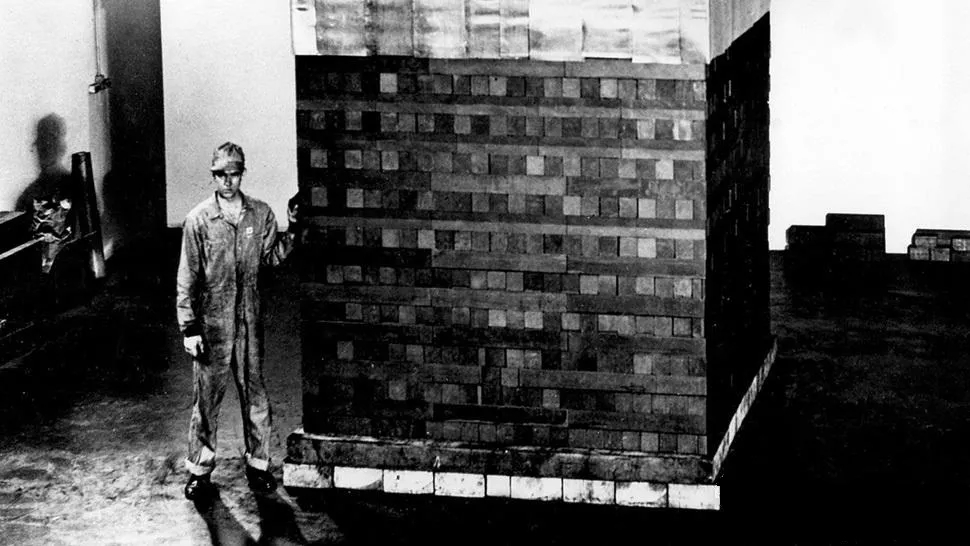

1942 年,著名物理学家费米带领团队在芝加哥大学的网球场搭建起世界上第一座人工核反应堆,标志着人类正式踏入核能时代,那是一个充满挑战与突破的过程。此后,核电站的建设逐步发展起来,为全球能源供应格局带来了重大变革。

然而,令人难以置信的是,早在 20 亿年前,当地球还处于一片洪荒、动植物尚未诞生、只有细菌等微生物在寂静中生存时,地球上就已经存在核反应堆了,而且它并非由智慧生命精心打造,而是自然形成的。

这一发现,彻底颠覆了我们对地球历史和核能起源的传统认知。

1972 年,在法国一家铀浓缩工厂的实验室里,一位工程师正全神贯注地按照标准流程检查铀浓缩原料 “黄饼” 中铀 235 的富集度,即铀 235 在总铀元素中的占比。这本是一项日常且单调的工作,但很快,他的表情从专注转为疑惑,因为检测结果显示,这批 “黄饼” 中铀 235 的富集度为 0.7171%,这与科学界公认的全球天然铀元素中铀 235 占比 0.72% 相比,竟然少了千分之三。

或许有人会觉得,千分之三的误差似乎并不起眼,在许多领域都属于正常波动范围。但在核材料领域,这一细微差异引起高度重视。因为天然铀元素中铀 235 的占比在地球上无论何处都极为稳定地保持在 0.72%,这是经过无数次科学检测与验证得出的结论。

如今工厂原料中铀 235 含量莫名减少,这意味着什么?是不是有一部分铀 235 被人蓄意取走了?如果这些少了的铀 235 落入恐怖分子手中用于制造核弹,那将给全球带来无法估量的灾难。

于是,法国人迅速展开了一场紧张而深入的追查行动。

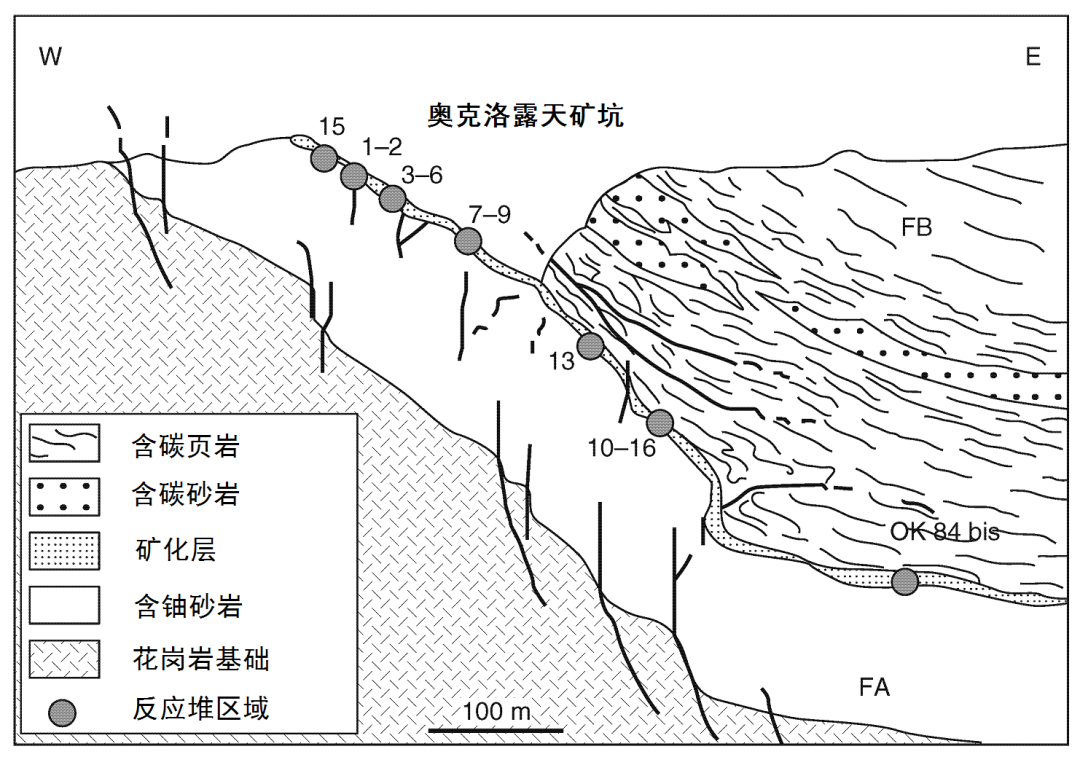

顺着原料的供应链条,他们一路溯源,最终找到了这批铀矿的产地 —— 非洲加蓬的奥克洛矿区。在这片神秘的土地上,研究人员采集了多个铀矿样品进行检测,结果令人震惊不已。

他们发现了大量铀 235 含量低于天然富集度的样品,其中最低的甚至还不到正常值的一半。不仅如此,在这些样品中,研究人员还检测到了裂变产物钐和钕的痕迹。这些痕迹如同无声的证人,指向了一个令人难以置信的事实:奥克洛矿的铀矿石曾经被使用过,这里极有可能存在着古老的核反应堆。

随着调查的不断深入,更加惊人的真相逐渐浮出水面:这里存在的不是一座,而是多达 17 座核反应堆。经科学测算,这些反应堆早在 20 亿年前就已经开始运行,并且持续运转了几十万年,在漫长的时光里,它们总共释放出了相当于 1300 亿千瓦时的能量,这个数字相当于一座大型现代核电站数年的发电量。

消息一经传出,瞬间在全球范围内引起了轩然大波。科学界为之震动,科幻爱好者们更是兴奋不已,各路媒体也纷纷将目光聚焦于此,一时间,各种猜测与讨论甚嚣尘上。

究竟是谁在 20 亿年前使用了这些铀矿石,建造了这些核反应堆?

要知道,让铀发生核裂变反应,绝非易事。

人类掌握这项技术不过短短 70 多年,从最初科学家们在实验室里艰难地探索原子核的奥秘,到费米成功建成简陋的核反应堆,期间经历了无数次的理论推演、实验失败与重新尝试。而核能发电的历史则更为短暂,这需要更为复杂的技术和庞大的工程体系支撑。

在现代核电站中,一般使用的是经过浓缩处理的铀作为核燃料,因为天然铀中铀 235 的含量较低,难以维持稳定的核裂变反应。

若要让未经浓缩的天然铀发生核裂变,就需要使用吸收中子比较少的石墨或重水作为中子慢化剂来构建反应堆,同时还需要进行复杂而精细的设计与计算,任何一个环节出现偏差,都可能导致反应堆无法正常运行,甚至引发严重的安全事故。

然而,在 20 亿年前的地球,那是一个完全处于洪荒状态的时代。

陆地上一片荒芜,没有茂密的森林,没有奔跑的动物,甚至连最原始的昆虫都尚未出现。在这样的环境下,根本不可能存在像费米这样的顶尖学者,更不具备浓缩铀或生产重水和石墨的技术条件。但是,奥克洛矿区中这些核反应堆的存在是无可辩驳的事实,这就如同一个无法解开的谜团,让人困惑不已。

难道是现代的某个超级科学家,带着一群先进的工程师,通过某种神奇的时光机器穿越回了 20 亿年前建造了这些反应堆?又或者,它们是由乘坐飞碟远道而来的外星人建造的?

毕竟,在宇宙的浩瀚之中,我们无法确定是否存在其他高度发达的文明。有没有可能地球上曾经存在过我们一无所知的史前高级文明,他们在远古时期就已经掌握了先进的核能技术,留下了这些神秘的反应堆作为文明的遗迹?

这样的推论充满了科幻色彩,极大地激发了人们的想象力,让人为之热血沸腾。

然而,当我们冷静下来,深入研究这些反应堆遗址时,却发现了一些与这些推论相悖的事实。在对这些反应堆遗址进行细致的勘查后,研究人员惊讶地发现,这里未发现任何人工制造的部件,目之所及,除了矿石还是矿石。

而且,整个遗址中也没有任何能够将核能转化为电能的发电装置,这些反应堆似乎仅仅是在不断地发出热量。这就让人感到十分奇怪了,如果是外星人建造的,他们大老远来到地球,耗费大量精力建造这些反应堆,却只是用来发热,难道是想在这荒芜的地球上烧暖气?

又或者,他们只是出于某种恶作剧的心理,想要留下这些反应堆,捉弄一下亿万年后才出现的人类?但从科学和逻辑的角度来看,这种假设显然是不合理的。

如果建造者既不是外星人,也不是未知的史前文明,那么,到底是谁创造了这些神奇的核反应堆呢?随着研究的深入,一个令人意想不到的答案逐渐浮出水面:这些反应堆竟是自然形成的,是二十亿年前独特的自然条件,加上一些偶然因素,共同促成了这个看似不可能的结果。

其实,反应堆是天然形成的这一答案,有着科学依据。

在当今地球上,铀元素中铀 235 占 0.72%,其余绝大部分是铀 238。但需要知道的是,它们都属于放射性核素,会随着时间衰变。铀 235 的半衰期是 7 亿年,也就是说每过 7 亿年,其含量就会减少一半;而铀 238 的半衰期约为 45 亿年。

由于它们的半衰期都极其漫长,在人类短短几十年的核能利用历史进程中,我们可以近似地认为它们的比例是恒定不变的。然而,二十亿年的漫长时光,几乎接近铀 235 半衰期的三倍。在如此漫长的时间跨度下,情况就截然不同了。

经过科学计算可知,当时的铀 235 总量大约是现在的 8 倍。再将铀 238 的衰变情况考虑进去,进一步计算能够得出,20 亿年前铀 235 的富集度高达 3.7%。这是一个极为关键的数据,因为这一富集度已经超过了现代核电站核燃料中的铀浓缩程度。

在这样的条件下,即便没有石墨和重水,只要存在普通的轻水,就具备了形成反应堆的可能性。

不过,事情远没有这么简单。铀矿石毕竟不同于经过精细加工的核燃料,其内部铀的含量其实非常少。

通常情况下,就算把铀矿石泡在水里,也无法达到临界状态,自然也就无法转变为反应堆。但大自然的鬼斧神工往往超乎人类想象。在奥克洛矿区,铀矿层与上方的页岩层之间出现了裂缝,这看似偶然的地质现象,却成为了后续一系列神奇变化的开端。

地面上的水在重力作用下,顺着这些裂缝不断渗透进入地下,逐渐溶解了铀矿层中的含铀矿物质。随着时间的推移,含铀的水溶液不断汇集,在地下形成了大大小小类似 “口袋” 的区域,也就是集水坑。

在这个过程中,水分持续汇集,同时又不断蒸发,使得集水坑中铀的浓度越来越高。当铀的浓度达到一定程度时,如同触发了一个神秘的开关,核裂变反应便悄然发生了。核裂变过程中会释放出大量的热量,这些热量迅速将坑中的水加热至沸腾状态。

大约 30 分钟后,坑中的水就会被全部蒸干,此时没有了水作为中子慢化剂,核反应便会停止。而在核反应停止后的 2.5 小时左右,由于地下水位的变化以及裂缝的持续供水,足量的水又会再次涌入坑中,于是核反应又会重新开始。

就这样,核反应在水的 “操控” 下,断断续续地持续了几十万年之久。

至此,关于奥克洛矿区史前核反应堆的谜团终于真相大白。

原来,核反应堆并非人类独有的创造,在地球年轻的时期,在特定的自然条件下,这种神奇的现象并非个例。如果我们将时间进一步向前推移,回到 45 亿年前地球刚刚形成的时候,那时铀 235 的富集度更加高,达到了 23%,远远高于现代核燃料的标准。

倘若当时再有合适的条件,比如充足的水源存在,或许在远古的地球上,到处都有可能存在天然形成的核反应堆。这一发现,让我们对地球的演化历史有了全新的认识,也不禁让人感叹大自然的神奇与奥秘无穷。

曾经有人猜测是外星人建造了这些反应堆,现在看来,这种想法实在是有些多余。毕竟,以宇宙中可能存在的高级外星文明的科技水平,他们恐怕根本看不上核裂变这种在他们眼中或许属于 “低级” 的能源吧。

而奥克洛天然核反应堆的发现,也为科学家们研究地球早期环境、核物理过程以及核能的自然利用提供了珍贵的样本,让我们在探索地球历史与宇宙奥秘的道路上,又迈出了重要的一步。