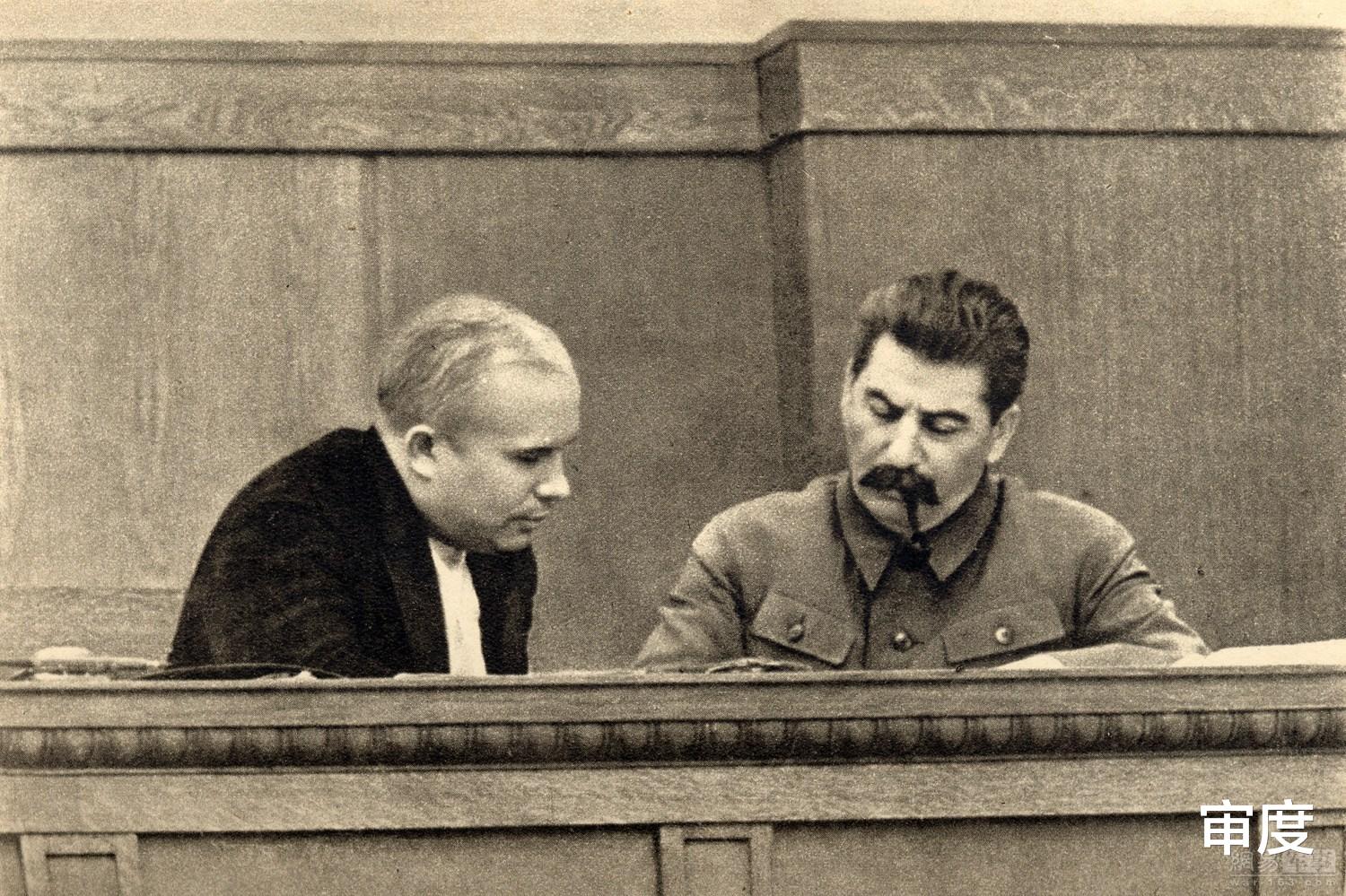

在自己的回忆录里,赫鲁晓夫提过这么一件事。

1951年某天,在陪斯大林散步时,他听到对方在低声说些什么,以为是在谈论工作,便赶紧凑了过去。怎料听清楚后,赫鲁晓夫当场就傻了。

只听斯大林喃喃自语道:我现在不敢相信任何人了,哪怕是我自己……

赫鲁晓夫吓得脸色惨白,他知道这绝不是开玩笑。

众所周知,身为一国领袖,斯大林以性格刚毅而著称。他思想坚定不易动摇,知人善任,总能牢牢地拿捏时局,怎料晚年却活脱脱变了个人。

1950年的一天,正在联合国出差的苏联外长安德烈·维辛斯基突然接到莫斯科电话,来电者正是最高领导人,对方所说的话更是让他大吃一惊。

斯大林命令维辛斯基立刻对莫洛托夫展开调查,并且密切监视他在美国的行踪。

要知道,作为长期伫立在苏联政坛上的大人物与享誉国际的外交家,维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇·莫洛托夫自始至终都是一位无比坚定的斯大林主义者,对领袖忠心耿耿,说一不二,可他眼下却被斯大林称作“美帝国主义的代言人”。

听完其中原因,维辛斯基直接被搞懵了。

原来,正在休假的斯大林闲来无事,翻阅手头的报告,得知正在美国出差的莫洛托夫刚刚从华盛顿乘坐火车抵达纽约。

他觉得事情不简单:像莫洛托夫这样的大人物,肯定不会“自降身价”去跟普通人一起挤火车,十有八九是包了车厢——问题就出在这儿:他怎会有钱包下一整节车厢呢?

于是,斯大林断定莫洛托夫一定是收了美国人的好处,拿人手短,恐怕已经叛变了!

事实上,就当时苏联权贵所享受的待遇,别说包一节车厢了,就算把一整列火车租下来当专车用也根本不是个事儿。而维辛斯基在了解完状况后立马替莫洛托夫开脱:您误会了,莫洛托夫同志确实是普通座位。

显然,斯大林并不买账。不久,莫洛托夫的名字不再出现在孔策沃别墅宴会的受邀名单中,讨论重要的问题时也不见其出席;斯大林甚至在一些公开场合将莫洛托夫称作“美帝的代言人”……

同僚们清楚,莫洛托夫的政治生命已经进入了倒计时,闹不好连命都会丢。幸好在悲剧上演之前,意外先来一步——斯大林突然逝世了。

事实上,斯大林性情的转变从二战结束后就开始了,在他身边的人,上到实权大佬,下到普通工作人员,几乎每天都提心吊胆,生怕最高领导人同志突然“考验”自己。

根据众人回忆,斯大林经常在讨论工作时冷不丁问一些毫不相关的问题,例如“您的眼神为什么躲躲闪闪”,或是“为什么您今天如此反常,纵使转来转去,就是不敢跟我对视?”。

虽然大伙儿深知这样的问题一提出,就意味着自己已经开始失去信任,陷入险境,然而相较于这样直接的诘问,他们反倒更怕斯大林开口讲一个故事。

故事的内容大概如下:斯大林回忆起自己早些年的一段经历,称某个冬天独自进山打猎。他背着猎枪,乘坐雪橇横穿结了冰的叶尼塞河,随后又徒步走了约12俄里。

突然,他看到皑皑白雪中有东西,走近一看是一群站在树上的鹧鸪,心里有些吃惊:他以为这种鸟只会出现在田野里,或是躲在草丛里,不会这样大摇大摆地站在树上,更别提在这冰天雪地里了。

斯大林举枪就射,弹无虚发,狩猎正起劲,却发现所带的12颗子弹全部耗尽。他赶紧回去又取了一些,把剩下12只鹧鸪也打死了。

他似乎非常喜欢这个段子,一遍又一遍地给身边的人讲,几乎所有人都听过不止一次。

事实上,“钢铁”同志并非真的钢铁,深入了解斯大林,我们便会发现其性格其实很开朗,经常跟下属开玩笑。例如二战期间,苏军总政治部主任列夫·扎哈洛维奇·梅赫利斯跑去告状,指控康斯坦丁·康斯坦丁诺维奇·罗科索夫斯基元帅“生活作风问题严重”。

罗科索夫斯基身材魁梧,仪表堂堂,他的一些事情传遍全军,早已不是秘密。要命的是,传闻的女主角不止一位,还个个都是大美女,这令梅赫利斯十分眼红。

在向斯大林打小报告时,他还故意添油加醋地夸张了一番,哪知斯大林听罢毫无反应。梅赫利斯不甘心,又问了一遍:“我们到底该拿罗科索夫斯基同志怎么办?他也太得意了!”

哪知斯大林当即反问道:“还能怎么办?我们只能眼馋喽!梅赫利斯同志,我们都应该羡慕他!”

诸如这样的小插曲充满了斯大林的整个政治生涯,“打鹧鸪”的故事似乎也是诸多幽默中的一个,在讲故事时,他总是语气轻松幽默风趣,可听故事的人却越听脸色越难看,冷汗直流,如坐针毡。

有人强撑着回到家中,立马就两眼一黑瘫倒在地。

“当故事讲完时,你坐上离开的汽车,不知道自己会被接回家,还是被送进监狱。”

据称,斯大林在讲这个故事时,眼神会变得十分犀利。他上下打量听者,或是直勾勾盯着对方的双眼,似乎能看穿对方的心思。

我们不妨猜测一番:这个语焉不详的故事本身是场测试,“你已经失去了我的信任”——斯大林想用它来传递这个意思,用巨大的心理压力逼迫对方露出破绽;所谓“清者自清”,真正忠诚的同志当然会表现得泰然自若。

可在大伙看来,这个故事本身几乎等同于“死刑宣判”,一旦在过程中表现得稍有不对劲,后果便不堪设想。

其实,斯大林性情的转变也并非不能理解。

二战结束后,苏联高层内部派系林立、内斗激烈的问题又开始凸显,外部则面临西方阵营的围追堵截,可谓“内忧外患”。

彼时的苏联几乎各个方面都无法与美国相抗衡,斯大林明白这一点,也曾尝试同对方建立友好关系,哪知对方根本不领情。

二战中,他已深刻领教到美国的厉害以及美国人的精明狡诈,“堡垒最易从内部攻破”,他当然不希望看到这种局面发生,却也因此陷入了残酷的“内部怀疑”中;况且他本也是个谨慎多疑的人,否则上世纪30年代苏联那场政治运动也不会上演了。

越到后来,情况就变得愈发荒诞。

苏联解体后,人们从当年的机密档案中发现了一些令人啼笑皆非的事,例如斯大林因担心国家机密被西方间谍偷走,因此曾下令任何重要的国家问题的讨论都只能停留在口头,不准记录在册。

再例如,斯大林显然担心那些在二战中赚够了个人威望的军事统帅们拥兵自重,抢夺权利,因此一早就命令内务部对每一位高级将领都进行严密监控,就连一向被认为是他的“铁杆心腹”的布琼尼、铁木辛哥、伏罗希洛夫等都未能幸免,仅电话窃听记录就有数十卷。

从某个角度来看,这何尝不是又一场暴风雨的前夜呢?

什么乱七八糟的段子,而且还把12只全部打死了,可能吗??难道这12只鸟都被绑在了树上??