小林在纽约经营着一家小型的电子修理店。

一个周末,他正在专心致志地修理一台客户送来的笔记本电脑。

突然,他发现这台来自一家著名品牌的笔记本电脑内置的主板上有一块芯片,上面赫然印着“Made in China”。

小林百思不得其解:“为什么美国的大品牌也这么依赖中国的芯片?”

这个发现让他感到诧异,也开始思考一个更大的问题:美国为什么对中国制造的芯片如此依赖?

中国芯片在美国消费品中的渗透小林的发现并非个例。

其实,美国的日常生活用品中,约有三分之二的产品使用了中国生产的芯片。

从家里的电视、冰箱到手机,再到我们每天使用的笔记本电脑,这些电子产品中几乎都能找到中国芯片的身影。

这样的普及程度着实让人大吃一惊。

举个例子,像是我们日常离不开的智能手机,几乎所有的品牌都离不开中国制造。

不仅仅是因为中国有较低的生产成本,更重要的是,中国芯片在某些技术指标上确实达到了高度水平。

同时,这样的依赖也给美国带来了一些困扰,特别是在涉及国家安全的领域,潜在的风险更加明显。

美国并不是没有意识到这个问题。

为了保障自身的产业安全,美国政府采取了一系列措施,试图减少对中国芯片的依赖,如增加关税和限制出口这些手段。

但这些措施的实际效果,却不尽如人意。

美国的制裁措施与国际联盟

美国的这些制裁措施,早在2018年就初露端倪。

那一年,美国对中国的科技企业如华为和中兴进行了严厉的制裁。

华为的5G业务因此受到了很大的影响,很多合作伙伴在美国的施压下选择退出合作,这一措施让华为的全球拓展受到了很大的阻力。

这样的制裁并未能彻底打击中国的技术进步,反而在一定程度上激励了中国企业自主研发的决心。

美国并未止步于单方面的限制,还与日本、荷兰等国家一道,组建了所谓的“芯片联盟”,企图在全球范围内封锁中国芯片的发展。

不少国家也在观望,他们在这种国际形势下,也难免心生忌惮。

但是,这样的国际联盟有着天然的脆弱性。

不同国家的利益并不完全一致,只要中国芯片能提供更具竞争力的价格和性能优势,其他国家就不会轻易放弃与中国的商贸往来。

制裁措施的长期效果,还有待观察。

英伟达是全球芯片行业的佼佼者,其在中国市场的业务比重相当大。

美方的各种限制,直接影响了英伟达在华的业务发展,致使公司股价持续走低。

面对这一局面,英伟达的高层管理人员纷纷表达了对美国政府政策的不满。

英伟达的CEO在公开场合甚至直言,如果失去中国市场,公司的整体业绩将受到巨大打击。

我们暂时不讨论这是恐吓还是理性分析,但毫无疑问,英伟达在华运营的状况,显然是高层最为关心的问题。

为了绕过这些限制,英伟达甚至推出了替代芯片,试图化解来自美国政府的压力。

这种行为不单单反映了公司在限制政策下的无奈,更重要的是,表现出了他们对市场利益的重视超过了一切政治考量。

中国芯片产业的应对与升级

面对国际压力,中国的芯片企业并未轻易退缩。

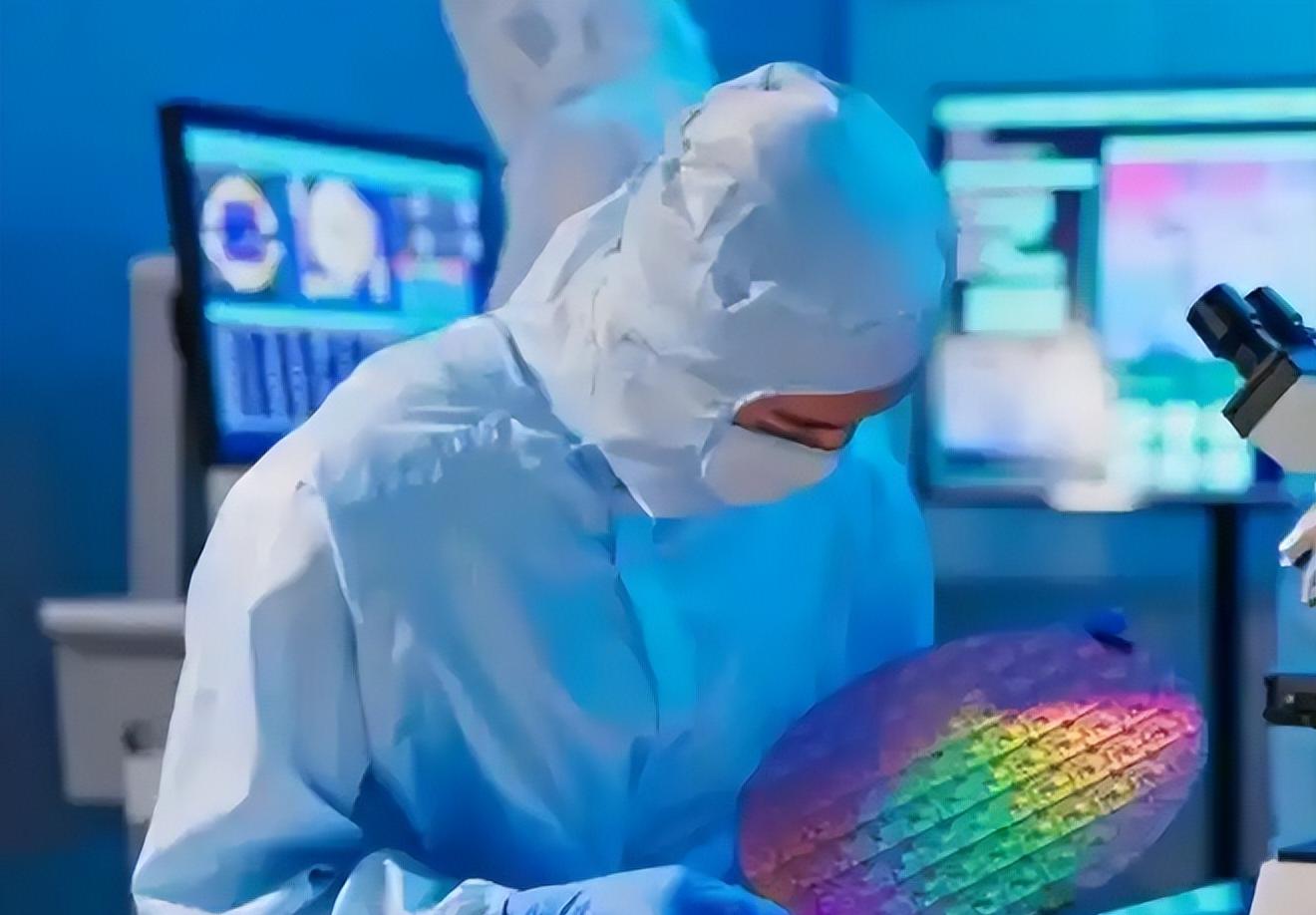

像中芯国际等国内企业,通过不断的技术研发和升级,逐步提升自己的竞争力。

中国芯片行业的自我提升,不仅开始满足国内市场的需求,甚至开始向海外市场扩展。

中国芯片技术的提升,不仅缓解了国内的需求压力,还在一定程度上促使芯片订单回流国内。

这对国内芯片行业的发展来说,无疑是一种积极的促进。

受益于该政策,更多的订单流回了国内,进一步增强了中国企业的竞争力。

研发芯片的过程并不容易,需要1到2年的时间才能完成一个项目。

一方面,要保持技术的领先,另一方面也需要在国际市场中进行更多的磨练。

面对美国的制裁,中国的芯片企业在研发过程中也显得更加谨慎和务实。

面对如此复杂的国际局势,中国与美国在芯片领域的博弈,远不只是看谁能生产出更强大的芯片,更是看谁能在全球产业链中占据更重要的位置。

中国芯片的发展,虽然经历了诸多波折,但也展现出了强大的韧性。

这也是我们最值得骄傲和坚守的地方。

未来,不管是面对美国的制裁,还是全球市场的变化,中国的芯片企业都应保持冷静和坚韧,用更多的技术创新和产业升级去应对挑战。

毕竟,真正在国际市场站稳脚跟的,是那些不畏挑战、不断进步的企业。

只有这样,我们才能在全球芯片市场中,占据一席之地,让中国芯片走向世界。

这次美国会输的很惨呐。