“所有高明的策略,都藏在人性的褶皱里。”——马基雅维利

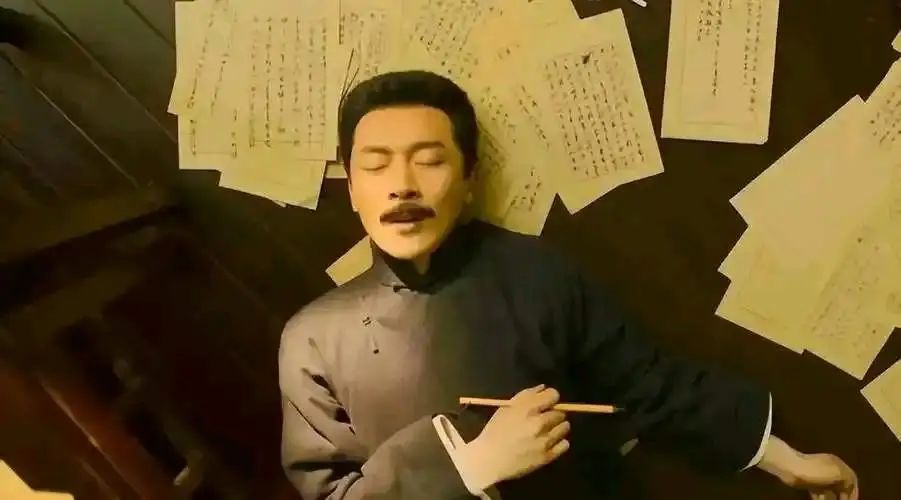

1927年,鲁迅看着茶馆里争吵的人群,在《无声的中国》中写下一条穿透百年人性的洞察:

“若你说屋子太暗要开天窗,众人必定反对;但若你先喊拆屋顶,他们便急忙妥协开天窗。”

原来,让人点头的捷径,是先教会他们害怕失去。

2024年《行为经济学》报告显示:

当超市将“限购3件”改为“每人至少买1件”时,销量暴涨210%;

当健身教练说“今天练5组”再改口“3组也行”,会员完成率提高74%。

这些数据背后,都跳动着同一个心理密码——拆屋效应。

心理学教授罗伯特·西奥迪尼说:

“人类对损失的恐惧,比对收益的渴望强烈2.5倍。”

那些活得清醒的人,早把鲁迅的观察变成生存智慧:

成年人的世界,

硬碰硬不如软着陆,

撕破脸不如拆屋顶。

01 谈判桌:先破局的人才能破冰

“谈判的本质,是让对方看见深渊,再递给他梯子。”——克里斯·沃斯

1985年,乔布斯在NeXT公司陷入绝境。

他向索尼开价1亿美元出售工厂,对方冷笑:“这破厂值500万都勉强。”

乔布斯突然起身:“那就拆了卖废铁!”

三天后,索尼以3000万买下工厂——这正是他心理预期的三倍。

这恰是拆屋效应的精髓:先摧毁对方的心理防线,再重建你的价值坐标。

就像韩信背水列阵,把士兵逼到河边绝境,反而激发出死战意志;

王阳明剿匪时,故意放火烧山断其后路,盗匪反而跪地归降。

加州大学实验证实,当人遭遇“极端选项”刺激时,前额叶皮层会短暂宕机,此时植入“折中方案”接受度提升60%。

成年人的博弈,赢在敢于先掀桌子。有时候,你要先成为风暴,才能带来平静。

“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”——叶芝

作家刘墉教育儿子时有个经典案例。

儿子沉迷游戏,他直接拔掉网线:“以后每天玩到凌晨两点,但必须签保证书:考不上大学绝不后悔。”

儿子慌了:“能不能每天只玩1小时?”

三年后,这个孩子考上哥伦比亚大学。

这印证了教育中隐秘的“屋顶效应”:

孩子不怕你说“不准”,就怕你说“随便”。

卢梭在《爱弥儿》中早说过:

“让孩子看见悬崖,比围起栅栏更有效。”

诸葛亮七擒孟获,每次放归前都让他看见蜀军铁骑;

居里夫人教女读书,总先展示文盲工人的工资单。

聪明的教育者,都懂得把“底线”变成“地板”。与其堵住孩子的路,不如让他看见路的尽头是深渊。

“杀不死我的,会让我更强大。”——尼采

任正非44岁被开除、欠债200万时,在深圳棚户区写下:“这次要是失败,我就从楼上跳下去。”

正是这份破釜沉舟的绝望,让华为诞生第一天就带着狼性。

这揭示了拆屋效应的另一面:人要先拆掉自己的退路,才能找到真正的出路。

苏轼被贬黄州时,把“此身飘摇”写成“一蓑烟雨任平生”;

褚时健74岁出狱种橙,在哀牢山悬崖边开辟果园:“要么橙子甜,要么我跳崖。”

人在设定“最坏结果”时,杏仁核会释放压力激素,反而激活前额叶皮层解决问题的能力。

真正的成熟,是学会给自己“拆屋顶”。那些逼自己到绝境的人,终将发现绝处才是高处。

“你的价值,取决于你说‘不’的底气。”——可可·香奈儿

宋美龄有段鲜为人知的往事。

1937年孔祥熙想安排亲戚进财政部,她当面撕碎推荐信:“今天你塞个草包,明天我就拆了财政部!”

从此再无人敢走她后门,蒋介石反而更倚重她。

这撕开了人际关系的真相:有时候,推倒一面墙,才能建起一座桥。

就像毕加索面对讨画者,总先开价百万美元,等对方退缩时才说:“要不你请我吃顿饭?”

那些画作,反而被收藏家视若珍宝。

MIT团队发现,职场中敢说“这方案我做不到”的人,获得晋升的概率比老好人高38%。

成年人的边界,都是拆出来的。当你亲手推倒讨好型人格的危房,才能建起互相尊重的高楼。

写在最后

老子说:“大直若屈,大巧若拙。”

那些活得通透的人,早就参透人性潜规则:

真正的智慧,不是步步为营,而是以退为进;

不是刀枪不入,而是敢破敢立。

请记住:

会拆屋顶的人,不是破坏者,而是重建师。

他们拆掉虚张声势的伪装,是为了让阳光照进真实的世界;推倒摇摇欲坠的妥协,是为了给原则浇筑钢筋混凝土。

愿你从此:该掀桌时别犹豫,要破局时莫手软。

毕竟,成年人的顶级能力,就是敢把自己的底线,变成别人的天花板。

那些你不敢拆掉的“屋顶”,

终将成为困住你的囚笼。

你若喜欢,别忘了点个在看哦