他是抗日战场上的“铁血将军”,却在回忆录中写下“蒋介石三次反复变更决心”;

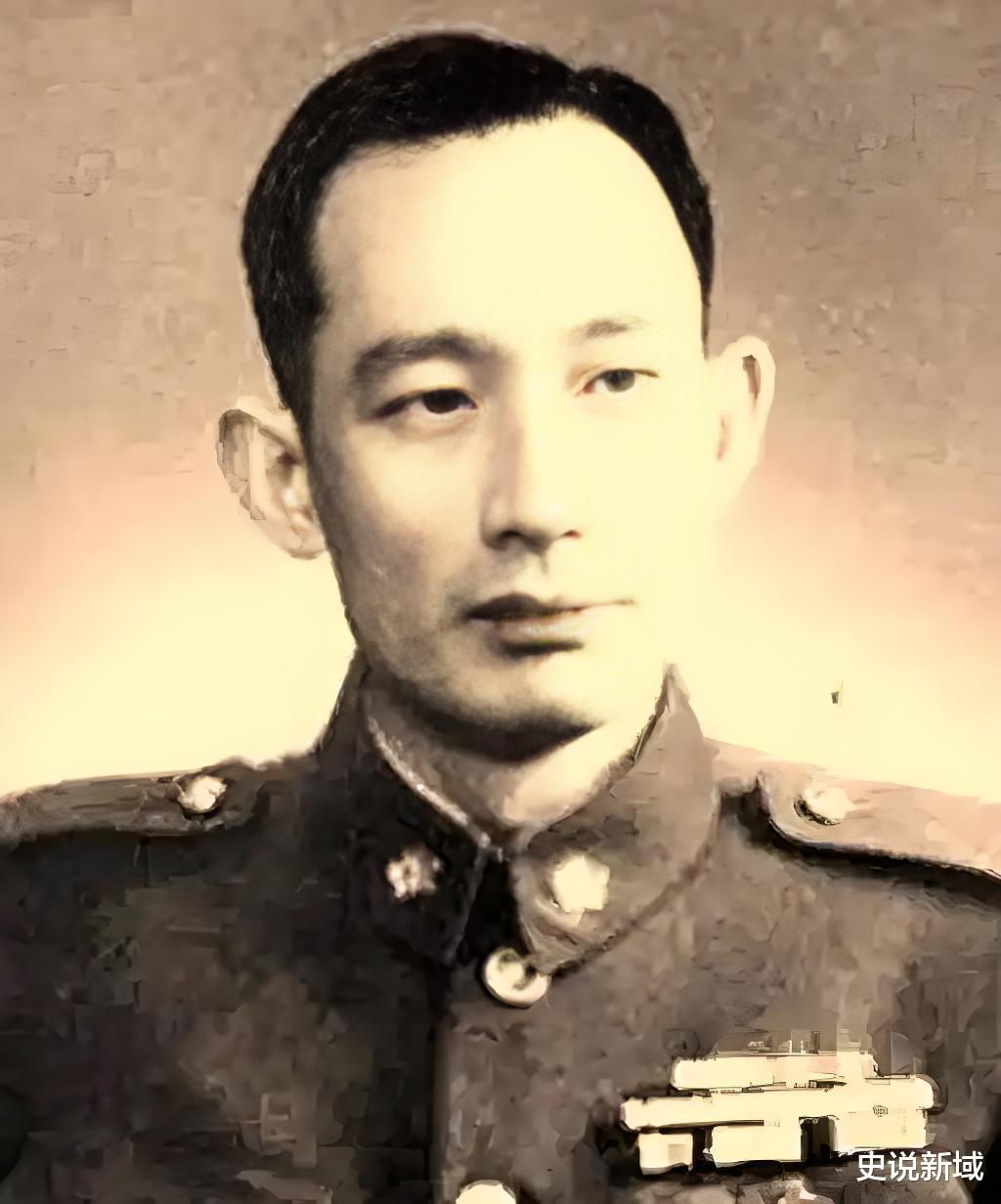

他是军统出身的“代参谋长”,因一篇文章署名被改而怒斥同袍。

当两位昔日的黄埔同窗在特赦后重逢,一场关于历史书写的交锋,竟比淮海战役的炮火更令人唏嘘。

杜聿明为何在回忆录中隐去关键人物?文强又为何为一个名字耿耿于怀?

这场跨越二十年的恩怨,折射出历史洪流中个体命运的挣扎与觉醒。

1959年,杜聿明成为首批特赦战犯。在陈赓的鼓励下,他提笔撰写《淮海战役始末》,试图以亲历者视角还原这场决定中国命运的大决战。文中详述了蒋介石三次变更作战计划的细节,分析了国军可能的胜机,甚至坦言“黄百韬兵团覆灭时,炮声相闻却寸步难进”的绝望。

这份被学界称为“珍贵战史资料”的回忆录,却在《文史资料选辑》发表后引发轩然大波。

淮海战役中任徐州“剿总”代参谋长的文强看到文章后,径直找到杜聿明质问:“谁让你这么写的?”

他摔书痛斥对方“数黄道黑”,将淮海战败的责任推给前线指挥官。

这场冲突的导火索,竟是文中对“副参谋长文彬”的称呼——编辑部为避嫌将“文强”化名,却触动了当事人最敏感的神经。文强愤怒道:“历史岂能改名换姓?这是千秋万代的大事!”

杜聿明的转变始于功德林战犯管理所。当管理人员提醒他遗漏昆仑关战役时,这位抗日名将轻描淡写:“区区小事,不足挂齿。”

直到得知戴安澜被追认为革命烈士,他才明白:“历史不会被立场淹没。”陈赓的宴请更让他释然——昔日的对手举杯说:“你曾为国家流过血,人民记得。”

而文强的改造却充满曲折。被俘时他伪装成“上尉书记官”,即便身份暴露仍坚持“国军之败非战之罪”。

功德林十年,他拒绝撰写悔过书,却在得知杜聿明特赦后开始动摇。

当看到自己化名“文彬”的文章时,那种“不被历史承认”的屈辱,比战败更令他痛苦。正如他晚年所言:“我可以接受失败,但不能接受被抹去姓名。”

这场风波背后,是两种历史态度的碰撞。

杜聿明秉承陈赓“客观还原”的嘱托,在回忆录中既写蒋介石的独断,也记解放军的顽强;既谈国军的战术失误,也录士兵的殊死抵抗。这种“去立场化”的书写,却被文强视为“推卸责任”。

而文强的执拗,源自对历史细节的较真。他在《淮海战役期间徐州“剿总”指挥部的混乱》中,详细记录了刘峙为私利泄露军机、杜聿明临阵脱逃等细节。

当他发现自己的见证被化名处理,悲愤质问:“若连姓名都不敢示人,何谈历史真实?”这种对“署名权”的坚持,实则是要求历史给予失败者起码的尊严。

1982年,《淮海战役:原国民党高级将领的战场记忆》出版时,75岁的文强抚摸着封面上自己的名字老泪纵横。

此时的杜聿明已去世两年,而他生前推动的“真实署名”原则,让这段历史多了几分温度。书中收录的27位国军将领回忆,构成了大陆首部多视角淮海战役史料。

值得玩味的是,文强晚年整理的《口述自传》中,对杜聿明已无怨怼。他客观记述了杜聿明在淮海战役中“欲救黄百韬而不得”的困境,也承认“解放军的顽强超出想象”。两位老人的笔墨,最终在历史长河中达成了和解。

五、历史的余响:笔墨较量的深层意义这场跨越二十年的争执,恰似中国近代史的缩影。杜聿明代表“承认现实、面向未来”的务实派,文强则是“捍卫记忆、追问真相”的坚守者。

他们的冲突与和解,展现了历史书写的复杂性——既需要超越立场的客观,也离不开个体记忆的温度。

正如淮海战役纪念馆中并陈列的双方史料,既有解放军“60万胜80万”的奇迹,也有民工543万人支前的人海;既有杜聿明分析战术的冷静笔触,也有文强记录“水煮麦苗”的战场细节。这种多元视角的共存,才是对历史最庄重的致敬。

《淮海战役亲历者口述历史抢救采访工程记录》《文史资料选辑》第二十一辑(全国政协文史委编)《淮海战役—原国民党高级将领的战场记忆》(中国文史出版社)《杜聿明回忆录》(中国文史出版社)《文强口述自传》(中国文史出版社)《中国国民党九千将领》(中华工商联合出版社)《淮海战役史料汇编》(江苏人民出版社)《特赦1959:从战犯到公民》(中央文献出版社)