最近,某新势力车企遭经销商集体上门讨债。

据经销商爆料,很多门店按厂家要求全款支付几百上千万的购车成本,结果钱交了,车一辆也没发。

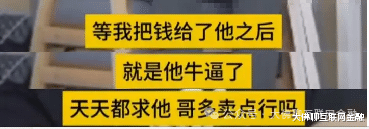

由于车企压库存,加上长期拖欠返利,经销商不仅前期要全款购车,后期还要自掏腰包垫付用户购车补贴,从去年9月至今,实在是运营困难,不得已才去主机厂要个说法。

在经销商讨债同时,该车企前CEO还被曝已身在英国。

不过经舆论发酵,该高管发文辟谣,表示仍担任车企顾问,正在外为公司融资。

只能说希望不是拿的乐视剧本,再来一位“下周回国”。

当然对标某视或许并不贴切,贾会计虽肉身出海,但好歹被迫留下一栋楼和一大堆版权,所以打工人还能快乐搬砖。而该车企,高管提桶跑路虽被辟谣,但现阶段的困境却是真实且棘手,若凉凉,留下的估计只有一地鸡毛。

2022年,该车企7万元起的电车还是网约车界的新宠儿,15万辆的年交付量登顶新势力榜首。

然而次年情况就急转直下,同行以更低价杀入抢占市场,23年销量跌去2成,24年又跌去4成,到今年,月销量仅有百辆。

三年亏了183亿,去年开始降本增效,但依旧没有挽回颓势,如今工厂停摆,更是加剧了企业的不确定性。

当然,这并不影响CEO年薪3000万。

这种靠烧钱搏出路打法,成功了自然是你好我好大家好,一旦失败,代价都是由消费者、经销商和后进场的股东承担。

作为消费者的车主可能会面临售后难,要不回账款的经销商可能濒临破产,而没吃到肉的股东可能投资打了水漂。

2021年向该车企注资29亿的红衣教主老周,或许就是那个没吃到肉,甚至连汤都没喝一口的冤大头股东。

在一访谈节目上,车企CEO说到公司logo就花了不下5个亿,遭到老周怒怼,称花的都是他的钱,哪怕是股东,钱投出去了,也由不得自己。

一个商标花了5个亿,不符合常理的东西,里面是否藏着猫腻?其中的道道,估计只有当事人知道。

这年头,靠着PPT就能吹概念,拉融资,骗啊骗的巨额投资就到手,但再多的钱啊,也禁不住这帮人折腾的。

企业还没干出点名堂,就开始铺张浪费。想巴菲特老爷子足够成功,足够有钱了吧,但他却非常节省,他的办公室将近60年没换过,面积也不过16平方米,装修极致简约,没有电脑,没有看盘,最多的是各种报刊杂志。自身的实力和自信,本就不是靠奢华的装修来体现。

但部分企业,把时间精力花在了表面功夫,东搞搞,西搞搞,折腾来折腾去,没听见个响,钱就没了。

加上不少企业把互联网前期低价抢占市场那套,学了过来。

以砸钱来跑马圈地,用亏损来扩张规模,长时间依赖资本投入维持运营,卷产品、卷价格、卷同行,后面竞争加剧,开始存量博弈,行业洗牌出清,最终强者恒强,弱者出局。

产业玩到最后,基本就是赢家通吃,野蛮生长时涌入的绝大多数同行,注定就是陪跑。落到企业个体来说,一旦融资受阻,资金链断裂,基本半只脚就踩在悬崖边。

因此不少企业看似热火朝天,实则年年亏损。烧钱占领市场,一跃成为行业黑马,转瞬间又跌落尘埃,今天是业界明星,明天可能就查无此人,但故事讲了,投资拿了,最后吃干抹净退场,大门一关,烂摊子跟他们又有何干系?

或许本心就没想着能长长久久。

不管是做人还是做企业,还是要多点真心,少让员工、合作伙伴、消费者成为那个代价。