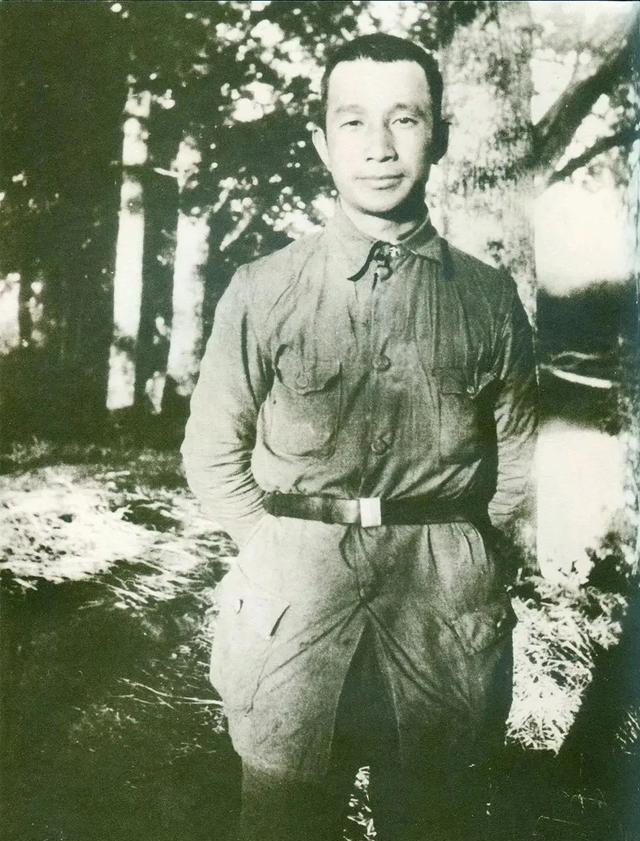

粟裕的军事生涯起步并不算突出,但在长期实战中逐渐展现出卓越才能。这位开国将领的成长轨迹颇具特点,他并非一开始就崭露头角,而是在新四军众多指挥官中稳步上升,最终成为最杰出的代表人物。随着战争形势的变化,粟裕的军事天赋得到充分发挥,他的指挥艺术和战略眼光使他从同僚中脱颖而出,成为当时最具影响力的军事领袖之一。这种从普通到卓越的转变,充分体现了粟裕在军事领域的深厚造诣和独特才能。

毛泽东向来重视人才,自然不会忽视粟裕的军事才能。1945年6月天目山战役胜利后,他就对周恩来和曾山等人说过:“我看粟裕同志以后能指挥四五十万大军。”这番话既是对粟裕能力的肯定,也预示了他在未来战争中的重要角色。

这句话充分表达了对粟裕的赞赏和期望,而粟裕也没有辜负毛泽东的信任,他未来的贡献远不止这些。

“湖南人善战”这一说法早已深入人心,成为广泛认可的共识。

湖南籍将领在新中国开国将帅中占据了显著地位。十大元帅中有三位来自湖南,分别是彭德怀、贺龙和罗荣桓。更引人注目的是,在十大大将中,湖南籍将领多达六位,包括粟裕、黄克诚、陈赓、谭政、肖劲光和许光达。这一数据充分展现了湖南人在中国革命和建设中的重要贡献。

在九位杰出的湖南籍开国将帅中,多数人与毛泽东早年就有密切关系,而粟裕则与众不同,他与毛泽东的早期接触并不多。然而,随着时间推移,粟裕逐渐成为毛泽东最为信任的军事将领。毛泽东委任粟裕担任解放台湾和抗美援朝这两场新中国成立后关键战役的总指挥,正是这种深厚信任的明证。

粟裕1907年生于湖南会同,1927年成为共产党员。南昌起义后,他跟随朱德和陈毅前往井冈山,成为毛泽东手下的一名军事指挥官。

粟裕对毛泽东的敬仰是显而易见的,他始终以毛泽东为学习榜样。多年后,粟裕在撰写战争回忆录时,依然清晰地记得毛泽东在井冈山上对他的教诲:

毛泽东同志特别重视向军队灌输建立根据地的理念。他经常用简单易懂的例子来说明,人不能总是奔波劳累,也需要有休息的时候,而根据地就像是人民的依靠,是稳固的基础。他这种形象的说法,让人很容易理解并接受。

毛泽东向粟裕传授的远不止单纯的作战技巧,而是更深层次的革命理念。他强调要动员群众、依靠群众,组建以人民为基础的军队,开展全民参与的战争。这种革命策略不仅仅是军事层面的指导,更是一种全面的社会变革方法。毛泽东的教导涵盖了从基层动员到武装斗争的全过程,体现了以人民为中心的革命思想。这种战略思维不仅适用于军事领域,更是一种彻底的社会改革路径,强调人民群众在革命中的核心作用。通过这种方式,革命不再仅仅是军队之间的对抗,而是整个社会力量的整合与动员。

在井冈山时期,粟裕虽然并不出名,甚至有些默默无闻,但这段经历对他而言却意义重大,影响深远。正是在这里,粟裕为未来取得的卓越成就打下了坚实基础。可以说,得益于毛泽东的指导和引领,粟裕在军事生涯的初期就占据了有利位置,为他后来的辉煌奠定了重要基石。

毛泽东始终珍视与粟裕之间的独特情谊。陈小鲁,陈毅元帅之子、粟裕的女婿,曾提及1972年陈毅逝世后的追悼会上,毛泽东与粟裕重逢的场景。毛泽东紧握粟裕的手,感慨万千地说:“井冈山的战友越来越少了。”这句话触动了粟裕的心弦,令他不禁泪流满面。

1929年6月,红四军第七次代表大会结束后,毛泽东不再担任前委书记,前往福建永定的天子洞休养。当时,粟裕作为红四军的一名连长,接到任务负责保护毛泽东的安全。这次任务让粟裕有了与毛泽东长时间相处的机会,这也是他第一次与毛泽东近距离接触。

1930年,粟裕担任了红64师的师长。这支部队虽然装备简陋,人员也不齐整,被称为“镖梭大队”,但它直接受毛泽东和朱德的指挥。正是在这样的背景下,粟裕的军事才能逐渐被毛泽东所赏识。

在第一次反“围剿”战斗中,粟裕表现出色,成功俘获了张辉瓒,并击溃了谭道源。到了第二次反“围剿”,何应钦部署了“一字长蛇阵”,许多人犹豫是否应坚守根据地,毛泽东却坚定地表示:

何应钦的部署形似一只螃蟹,两侧布置精锐部队,犹如螃蟹的双钳,中间则安排了实力较弱的杂牌军,仿佛螃蟹的腹部。蒋介石常用的策略是借他人之手打击对手,因此如果我们攻击其薄弱的中部,蒋军不会主动增援。

粟裕在这次高层决策中明确支持毛泽东,整个过程让他收获颇丰。参与决策的经历使粟裕对形势有了更深刻的认识,也让他更加坚定了自己的立场。通过与毛泽东的合作,粟裕不仅提升了政治素养,还积累了宝贵的实践经验。这次经历成为粟裕政治生涯中的重要转折点,为他日后在军事和政治领域的发展奠定了坚实基础。

1932年宁都会议结束后,毛泽东暂时退出了军队的指挥层,直到遵义会议才重新掌握了军事领导权。他率领红军克服重重困难,穿越雪山和草地,与此同时,粟裕则在南方坚守了整整三年。

【毛泽东的神来之笔,和粟裕的3000字建言】1937年5月,张闻天在陕北苏区代表会议的开场发言中,首先提议全体与会者为在之前战斗中英勇献身的同志默哀。他严肃地逐一宣读了牺牲者的名单,李大钊被列为首位,而粟裕则位于第34位。

当时所有人都认为粟裕已经牺牲了,结果过了七个月,新四军副参谋长周子昆突然传来消息,说粟裕其实还活着。毛泽东听到后非常高兴,激动地说了一句:“粟裕还在!”

粟裕在浙南的深山老林里度过了漫长的岁月。他率领部队深入敌后,每天都面临着生死抉择。这种严酷的环境锤炼了粟裕,使他逐渐成长为一名洞察力强、能独立指挥、实战经验丰富的优秀将领。

韦岗战役中,粟裕首次展现了卓越的军事才能,蒋介石特意致电叶挺,称赞粟裕部队表现非凡。黄桥战役后,苏北地区完全连接,成为华中最大的根据地,刘少奇高度评价这场战役,认为其具有重大战略意义。天目山战役后,毛泽东预言粟裕未来有能力指挥数十万大军。苏中七战七捷的辉煌战绩,更是让毛泽东在全军通报,号召全军向粟裕学习。

粟裕的军事才能让毛泽东频频感到意外。从宿北到鲁南,再到莱芜和孟良崮,粟裕指挥的战役规模不断扩大,战果也越来越显著。到1947年8月24日,毛泽东在总结过去一年的战况时特别提到:“华东部队在这一年中的表现,已经成为全国各战区中战绩最为突出的军队……”

1947年7月,在毛泽东对华东军给予肯定后的一个多月,中国人民解放军从战略防御阶段转向了战略进攻。这一转变标志着战争态势的重大转折,为后续的军事行动奠定了基础。

毛泽东的军事策略突破了传统正面进攻的模式,他采用了一种内外线协同作战的创新方法,即“无后方作战,远程突进”。这种战术体现了毛泽东的战略智慧,是他经过周密思考和精心部署后的重要决策。

毛泽东强调,我军应主动出击,将主战场转移至国统区,迫使蒋介石在解放区外消耗实力,从而打破其长期围困解放区的战略企图。这一决策旨在避免解放区持续承受战争压力,确保我军能够掌握主动权。通过将战火引向敌方腹地,我们可以削弱国民党的后勤补给和士气,为最终胜利奠定基础。

在南线战场,毛泽东进行了战略部署。他安排彭德怀和许世友分别率领部队在陕北和山东地区牵制胡宗南和范汉杰的部队。与此同时,他派遣刘邓、陈粟以及陈赓谢富治(陈谢)三大主力兵团实施中央突破战术,向中原地区快速推进。这一部署旨在通过多线作战,分散敌军注意力,同时集中优势兵力实现战略突破。

1947年8月底,刘伯承和邓小平带领部队进入大别山地区,建立了鄂豫皖边区根据地;与此同时,陈赓和谢富治的部队渡过黄河,向陕南和豫西进军,开辟了豫陕鄂边区根据地;9月初,陈毅和粟裕的部队跨过陇海铁路向南推进,在豫皖苏边区建立了新的根据地。

解放军的三支部队对蒋介石部署的长江防线以及南京、武汉这两个重要城市构成了巨大压力。为应对这一局面,蒋介石迅速调集了33个旅的兵力,对大别山一带发起了全面进攻。战局随即陷入僵持状态,双方展开了新一轮的拉锯战。

要改变大别山地区的被动形势,对中原乃至全国战局都具有重大意义。经过周密思考,毛泽东提出了一项战略计划:由粟裕指挥三个主力部队跨越长江,吸引国民党20到30个旅的兵力南下,通过调动和削弱敌军力量,减轻中原战区的压力,从而打开新的战略局面。

毛泽东的这一想法得到了周恩来和陈毅的赞同。1948年1月27日,他通过加密电报将方案传达给粟裕,并期待对方仔细考虑后给予回复。

紧接着,中央着手组建东南分局和东南野战军。在人事安排上,粟裕被任命为东南分局的书记,同时担任东南野战军的副司令员,主要负责军事指挥工作。陈毅则被委以重任,出任东南野战军司令员兼政委。

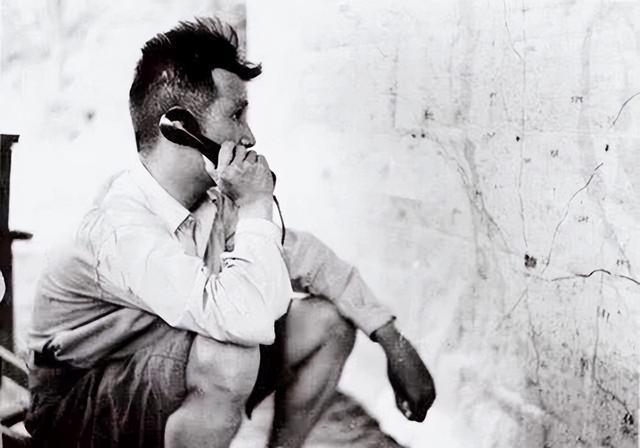

接到电报后,粟裕迅速召集陈士榘和唐亮商讨对策。经过讨论,他很快回复了电报,提出了两个向南进军的具体方案。在回电中,粟裕不仅明确了渡江的具体路线,还对留守部队的作战部署进行了详细说明。

1948年春季的战场形势变化迅速:刘邓大军在陈谢部队的协助下,成功击退了蒋介石对大别山的进攻,并新开辟了三块解放区,部队战斗力逐步回升;彭德怀指挥的部队在宜川战役中,全歼了胡宗南的两个整编师;苏北的韦国清兵团表现突出,迫使蒋介石将山东的部队调回苏中,从而减轻了中原战区的压力。

这些突如其来的变化让粟裕不得不重新审视当前的局势,他开始仔细分析战场的整体形势。

我带着三个纵队往南走,确实能引走一些敌军,但没法把敌人的主力部队——第五军、第十八军、第七军这些调过来。南方水系复杂,我们的军队在那里机动性会大打折扣。而且大部队离后方太远,缺乏群众基础,伤员安置和物资补给都可能出问题。相比之下,留在中原地区,我们能以相同的代价消灭敌人3到5个整编师,从而扭转中原战场的局面。

经过长达一个月的深思熟虑,粟裕不断调整和完善自己的战略构想,最终形成了明确的方案。他首先向陈毅详细阐述了自己的计划,在获得陈毅的首肯之后,随即通过电报向刘邓汇报了这一重要决策。

4月18日,粟裕向中央发送了一份3000字的电报,阐述了他的新计划:暂时不渡江南下,而是继续在中原地区作战。

粟裕非常清楚,自己提出的这个意见非同小可,极有可能影响到毛泽东对整个战局的规划,甚至可能给自己带来“怯战”或“违抗命令”的指责。然而,作为一方的军事指挥官,他深知必须向中央如实反映自己的真实想法。在电报的结尾,粟裕郑重地写下了自己的建议。

对于当前的局势,我个人的看法可能还不够全面,由于对政治动态掌握有限,冒昧提出这些建议,不知是否恰当,恳请指正。关于南迁事宜,我们仍在全力筹备,没有丝毫放松。

粟裕带着一丝不安发出了这封电报,其中体现了他对毛泽东这位全国领袖的坚定信赖。毛泽东则以卓越的智慧和果断的态度,采纳了粟裕提出的暂不渡江的建议。

《毛泽东传》在分析这一关键战略调整时指出:

这一系列军事行动对后续南方战局的发展起到了关键作用,直接影响了豫东、济南、淮海以及渡江等重要战役的走向和结果。

毛泽东与粟裕凭借坚定的信念、卓越的谋略和无畏的精神,共同谱写了解放军发展历程中的一段不朽篇章。两位领导人以其非凡的才能和坚韧的品格,在革命战争中发挥了关键作用,为中国人民解放事业作出了不可磨灭的贡献。他们的合作与奋斗,不仅推动了解放军的成长壮大,更为中国革命的胜利奠定了坚实基础。这段历史见证了他们在艰难时期展现出的领导才能和革命精神,成为中国人民解放军发展史上值得铭记的重要篇章。

接到电报后,粟裕于4月25日从濮阳启程,连夜赶路,最终在29日到达城南庄。

根据毛泽东的贴身警卫李银桥和阎长林的回忆,毛泽东对与粟裕的这次会面格外重视。毛泽东快步走出门外迎接粟裕,并与他紧紧握手。粟裕表现得十分恭敬,情绪激动而热情。两人握手持续了很长时间,期间还听到毛泽东说了一句“17年了”。毛泽东亲自出门迎接党内同志的场景,给李银桥留下了极其深刻的印象。

毛泽东热情地迎接粟裕:“我们的英雄终于回来了,热烈欢迎你,粟裕同志!整整17年了,我们已经有17年没见面了吧!”

粟裕看着毛泽东,语气中带着感慨:“主席,已经17年没见面了,您身体还好吗?”

23岁的粟裕在1928年担任红四军64师师长兼参谋长,在朱德和毛泽东的指挥下屡建战功。到了1945年,经过17年的历练,他已经成长为独当一面的战略区指挥官。从青年将领到战略家,粟裕的军事才能在这段时期得到了充分展现和提升。

4月30日,在城南庄会议开幕当天,中共中央五位主要领导人集体听取了粟裕的军事报告,经过讨论,他们一致支持粟裕提出的推迟渡江作战的建议。

粟裕在回顾城南庄会议时提到,毛泽东和其他中央领导人的做法让他印象深刻。他们总是基于实际情况,认真听取前线指挥员的建议,这种务实的态度让他深受启发和触动。

在关键时刻,粟裕展现了实事求是的态度,勇于直言进谏,这让毛泽东感到非常满意。随后,中央决定将陈毅调往中原军区任职。毛泽东对粟裕表示:“陈毅和邓子恢即将前往中原局工作,华东野战军的工作就交给你了!”

粟裕虽然一直主持着华野的军事事务,但接到这个重要任命时,他依然感到十分惊讶和焦虑。对于中央决定调陈毅到中原军区,他没什么可说的,但让他担任华东野战军司令员兼政委,他实在无法接受。

陈毅调任中原军区后,仅担任第一副司令员一职。从南昌起义到湘南起义期间,粟裕一直受到陈毅的指导与帮助。如今,粟裕的职务却超过了陈毅,这种情况让他感到有些意外。

粟裕提议让陈毅继续担任华东野战军的司令员和政委,自己只在陈毅不在时暂时代理他的工作。毛泽东稍作考虑,接受了粟裕的意见。

这里讲述的是粟裕两次主动辞让司令职务的经历。第一次是在1946年,华东野战军成立时,中央原本决定由粟裕担任司令员,但他认为陈毅更有威望和经验,坚持推辞,最终中央采纳了他的建议。第二次是在1948年,中央再次考虑让粟裕担任华东野战军司令员,粟裕仍然谦让,推荐陈毅继续担任。这两次谦让体现了粟裕以大局为重、不计个人得失的高尚品格,也展现了他对陈毅的尊重和信任。粟裕的这种做法在当时引起了广泛赞誉,成为我军历史上的一段佳话。

粟裕后来提到,他清楚地意识到党和毛泽东对他寄予厚望。他下定决心要打好这场战役,通过胜利来验证自己的战略思路,证明在黄淮地区实施歼灭战的可行性。

【在进行重大战役前,毛泽东常要求征求粟裕的意见】毛泽东对粟裕的器重是显而易见的,这一点在历史上得到了广泛认可。两人的关系不仅限于上下级,更体现了一种深厚的信任与支持。毛泽东多次在公开场合赞扬粟裕的军事才能,这种认可在当时的政治和军事环境中显得尤为突出。粟裕的出色表现和毛泽东的赏识相辅相成,共同推动了中国革命事业的发展。他们的合作不仅是个人的成功,更是整个团队努力的结果。这种关系深刻影响了当时的战略决策,为中国革命的胜利奠定了重要基础。

杨尚昆回忆,苏中战役取得连续胜利后,毛泽东经常提到粟裕,称赞他在指挥大规模兵团作战方面很有才能。每当准备发动重要战役时,"毛主席总会指示,要先发电报问问粟裕的看法。"

杨尚昆与粟裕虽未曾共事,但长期在毛泽东身边工作,自然对粟裕的事迹耳熟能详。他逐渐形成了一种印象,认为粟裕是一位屡战屡胜的军事将领。

1961年9月,毛泽东会见了蒙哥马利。蒙哥马利一见面就对毛泽东的军事才能大加赞赏,特别提到淮海战役打得非常出色。然而,毛泽东并没有自夸,而是谦虚地回应:“在我的战友里,有个特别擅长指挥作战的人,他就是粟裕。淮海战役的实际指挥者就是他,他是我们湖南老乡。”

韩福裕是周恩来的警卫员,有一次他在服务处理发时碰见了毛泽东。毛泽东问他叫什么名字,韩福裕便回答道:“我叫韩福裕,韩是韩信的韩,福是幸福的福,裕是粟裕的裕。”

毛泽东听完笑着说:“这名字起得不错,我国两位著名的军事将领都包含在你的名字里,你比他们还要幸运。”

1953年,毛泽东在从南京返回北京的旅途中,途经徐州和济南一带。这段旅程让他回忆起粟裕在华东野战军的辉煌战绩。在车上,毛泽东多次提到粟裕的军事才能和指挥艺术,称赞他不仅善于作战,还精通军队管理。

在前往徐州的路上,毛泽东凝视窗外,深有感触地提到:“在淮海战役中,粟裕的贡献无人能及。”随后,当他们抵达济南时,毛泽东再次高度评价粟裕,称他为“不可多得的军事天才,既是一位杰出的将领,也是一位卓越的统帅。”

陈毅在一旁笑着说,粟裕就像汉朝初年的名将樊哙。

毛泽东对这一说法表示不认同,他明确指出:“粟裕既不是历史上的樊哙,也不是韩信,而我也并非刘邦。粟裕就是他自己,他是中国人民解放军中的杰出将领,是人民的好儿子。”

这些事例充分表明,毛泽东对粟裕的赞赏从不吝啬。对于这位虽未获元帅衔却功勋卓著的粟裕来说,能得到如此高度的认可,无疑是他一生中最大的慰藉。