在汽车行业,尤其是在新能源车这个新兴市场中,品牌的露面、产品的发布总是备受关注。近日,上海车展正在如火如荼地进行中,各大车企纷纷推出各自的“明星”车型,借此机会争夺更多关注与销量。小米却在这一盛会上选择缺席,令人费解。众所周知,小米此前已多次在媒体上表达了进军新能源汽车领域的意愿,甚至雷军本人曾多次高调宣称首款SUV——YU7将会了解更多。而现在,随着车展的临近,小米却突然从参展名单中消失,令人无法不产生好奇与疑问,这背后藏着什么样的玄机?

有人说,这是小米的一场重大战略失误,亦或是一种逃避市场竞争的表现;而另一些人则认为,这可能是小米采取的一种极具深意的“隐形”战术。在互联网企业与传统汽车制造商之间的剧烈竞争中,小米为何选择不争鸣,是否意味着其在准备更为周全的布局?在这无形的博弈中,小米身上所承担的压力和面临的挑战绝对不容小觑。

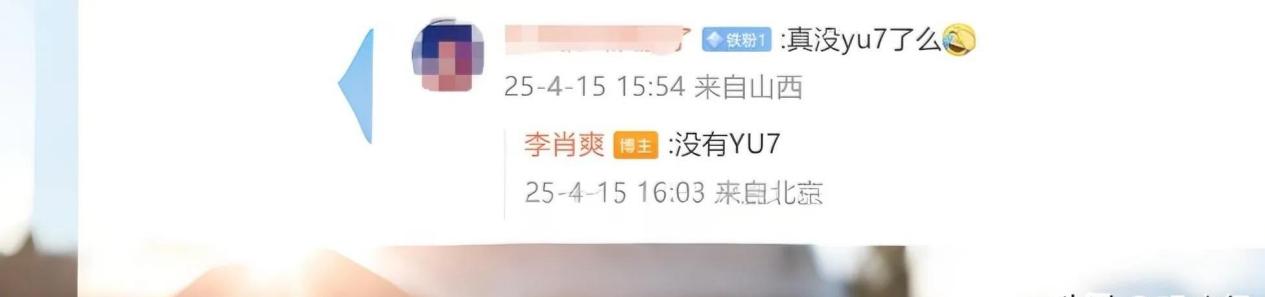

在正式探讨小米缺席的原因之前,咱们先来看看小米的首款SUV——YU7。当初,对于这款车的介绍颇为轰动。小米通过其各类产品积累的粉丝基础、品牌影响力和独特的产品设计理念,使得YU7备受期待。然而,被称作“陆地战车”的这款车,如今却在关键时刻选择了“隐身”,是否值得我们深入探讨。

YU7的缺席,究其原因,首先要提到的是复杂的供应链问题。众所周知,新能源汽车的制造涉及到了大量高科技硬件,而芯片作为其中的核心,直接影响到车型的性能和安全性。小米原定搭载的英伟达Thor芯片却存在供货难题,这显然给他们的推出计划造成了不小的冲击。有工程师形象地比喻道:“这芯片就像爱情,说永远,结果总是迟到。”的确,芯片短缺,并非小米一家所面临的问题,而是整个汽车行业的痛点。根据统计,截至2023年,全球约有数百万辆汽车因为芯片短缺而滞留在生产线,这无疑为新车的上架增加了诸多不确定性。

由于YU7的推出时间不断推迟,小米的供应链管理面临严峻的挑战。工厂的生产能力很可能因持续的抢单而受到影响,尤其是小米的SU7订单已经挤爆了一期工厂,而二期工厂仍在紧锣密鼓地建设中。这种情况不仅对小米的口碑造成了负面影响,也影响了消费者的购买信心。有网友幽默地指出,雷军似乎是要重温小米手机当年的“抢购盛况”,但这一次却因产能不足而让消费者感到失望。

除此之外,近期安全事件的频发也让小米不得不进行深思。在3月底,因一场涉及SU7的高速事故引发了舆论海啸,舆论对小米的安全性提出了质疑。在这场事故后,雷军亲自下场发声,表示“小米绝不回避,真相终会水落石出”。这种及时的态度无疑是对品牌形象的保护,但同时,也在让小米面临更大的舆论压力。可见,车企在产品研发与推广过程中,安全性的问题不容忽视,其重要性甚至与品牌声誉同样紧密。

现在,随着车展的进行,外界对小米缺席车展的解读呈现出两种截然不同的声音。有人认为小米此举是为了更好地积蓄力量,以备推出更具竞争力的产品;但也有声音质疑,这是否意味着小米对市场形势的判断失误以及在技术和资源上的短板。我们不妨从雷军及其团队的角度来分析这一切。

雷军作为小米的创始人,其商业头脑和市场敏锐度毋庸置疑。他显然意识到,当前的市场并非一帆风顺,复杂的环境也并非适合所有企业一拥而上的竞争。小米在新能源领域要实现成功,必须具有足够的底蕴与竞争力,而不仅是借助于品牌效应。因此,雷军的策略或许是以退为进,避免在尚未完全准备情况下出击,以免在激烈的竞争中遭受重创。

具体来说,小米缺席车展可以从几个方面来看,首先是流量的控制。SU7作为小米的首款SUV,已在市场上实现了断货的良好成绩,而在这个时间点推出新车有可能使得消费者的目光被分散,这不仅不利于SU7的销售,同时也可能对品牌形象产生负面影响。因此,雷军选择在此时暂避锋芒,甚至可以看作是对流量的战略打磨。

,安全牌也成为小米在这次车展缺席的重要考量。随着之前的安全事故引发的非议,小米选择在舆论的风口浪尖上进行深思考,专注解决问题,而不单单是为参与而参与。雷军的表现不仅是在回应好评与质疑之间的“平衡”,更在于展现其对产品质量安全的重视。这显然为小米在未来的竞争中增加了分数,而非因小失大。

小米在品牌战略的布局上,也正在通过“人车家全生态”的框架进行努力,借机强化其在智能领域的相关性。在智能汽车的市场上,除了产品本身,构建一个完善的生态系统同样是竞争力的基础。在车展缺席期间,小米或许把有限的资源集中在了这一整合战略上,期望在未来的竞争中形成“护城河”。

面对小米缺席车展的种种解读,我们自然要考虑行业环境对这场“不见面”的影响。在新能源赛道中,芯片短缺对行业的深远影响仍在持续发酵,行车安全已成共识。根据2022年的一项调查,超过65%的消费者在选择新能源汽车时表示,安全性是其考虑的首要因素。而随着技术的发展和市场需求的日益增长,车企在这一方面的拼搏尤为艰巨。

小米在电动车市场的未来动向仍有待观察。一些专业人士分析认为,小米这场缺席并不意味着终止,反而可能是在为下一阶段的市场布局做准备。随着两款新车型的研发进度逐渐加快以及更为全面的市场计谋的制定,小米能否在未来的汽车市场中痛击沉寂,值得期待。

在展望未来时,我们也要看到,随着新能源汽车的快速普及和市场规模的不断扩展,行业壁垒将在未来进一步加大。未来的车企不光要注重技术、设计、供应链、资金,还需要形成完善的生态布局,推动整体价值链的提升。这对于所有试图在这一蓝海市场中占据一席之地的企业来说,都是不小的挑战。

小米在上海车展缺席的背后,隐藏着多重考量。在如今竞争激烈的市场中,没有任何一家公司可以掉以轻心,轻易参与竞争,特别是在核心技术、市场情绪等多重因素交织的背景下。或许,给小米留出时间与空间,更能在人心变化、市场需求无常的前提下,在未来展现出一个更为强大的自己。小米是否能在这一舞台上打出漂亮的翻身仗,只有时间才能揭晓。

值得注意的是,对于汽车行业来说,安全性、供应链管理、市场需求及品牌形象等多重因素都会影响一个企业的竞争力。因此,关注消费者需求、真正解决产品隐患、掌握市场动态,才能让企业在这条充满挑战与机遇的道路上走得更远。期待小米能够踏实应对,再创辉煌,让我们共同见证。