你有没有想过,一个看似简单的灌汤包,竟然能引发南北之争?有人说,北方的灌汤包皮厚实,汤汁浓郁,一口下去,满嘴留香;有人则偏爱南方的灌汤包,皮薄馅鲜,汤汁清甜,像江南女子般温婉细腻。究竟哪里的灌汤包更好吃?这或许没有标准答案,因为每个人的口味偏好都不一样。但正是这种差异,让灌汤包这种传统美食在中国大地上百花齐放,展现出独特的地域魅力。

让我们从这小小的争议点出发,开启一段探索灌汤包的美食之旅。从北方的粗犷豪放到南方的精致细腻,从历史悠久的传统老店到创新融合的新派餐厅,我们将一起品味不同地域、不同流派的灌汤包,感受它们在口感、制作工艺、文化内涵等方面的差异,最终,或许你会找到属于你心中最完美的灌汤包。

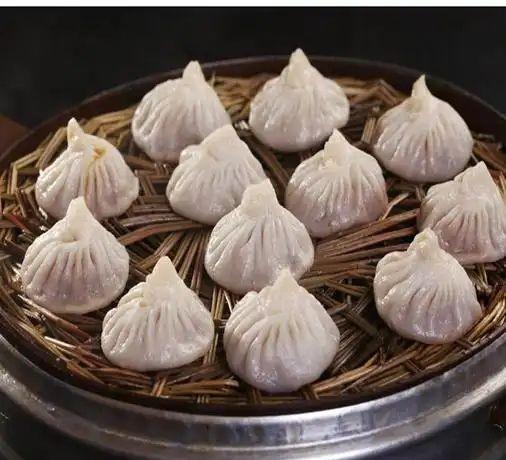

首先,不得不提的是开封灌汤包。作为灌汤包的起源地之一,开封灌汤包的历史可以追溯到北宋时期。那时,它被称为“灌浆馒头”或“灌汤包子”,在汴梁城内已是广受欢迎的美食。如今,开封灌汤包依然保留着传统的制作工艺,“三软三硬”的标准,即面皮软、馅料软、口感软,而擀皮、包馅、蒸制则要硬功夫,缺一不可。这“三软三硬”的背后,是对食材的精选,对火候的精准把握,以及对几百年传承技艺的尊重。一口下去,鲜香的汤汁在口中迸发,肉馅的鲜嫩与面皮的柔软完美结合,让人回味无穷。据统计,开封每年接待的游客中,有超过60%的人都会品尝当地著名的灌汤包,可见其受欢迎程度。

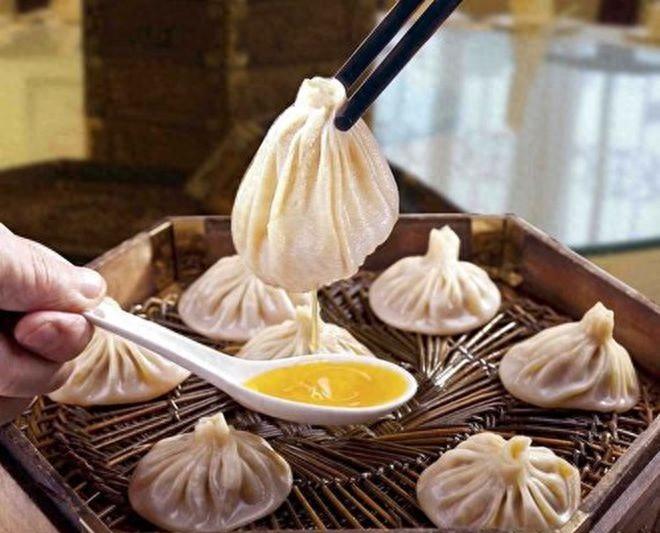

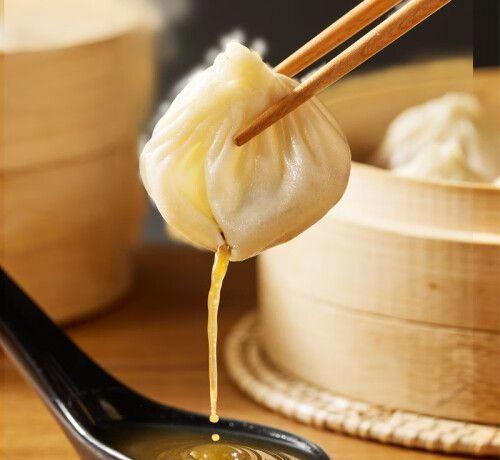

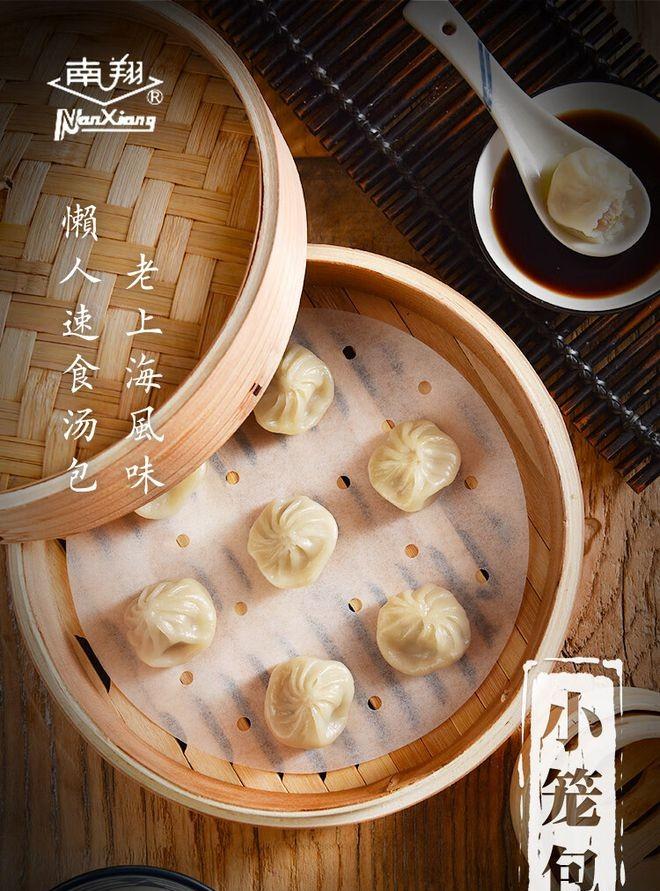

与开封灌汤包的厚重历史感不同,上海南翔灌汤包则更具江南的精致与灵秀。南翔小笼,皮薄如纸,几乎透明,可以清晰地看到里面的馅料。这薄皮的制作,需要师傅极高的技艺,擀皮时要均匀用力,才能保证皮薄而不破。南翔小笼的馅料也十分讲究,通常会加入蟹粉或蟹黄,使得汤汁更加鲜美。轻轻咬上一口,鲜美的汤汁瞬间涌入口腔,蟹粉的鲜香与猪肉的醇厚交织在一起,带来层次丰富的味觉体验。据统计,南翔小笼馒头店的日均销量可达数万只,可见其在江南地区的受欢迎程度。

如果说开封和上海的灌汤包代表了南北两种不同的风格,那么南京的鸡鸣汤包则展现了另一种独特的魅力。鸡鸣汤包诞生于上世纪50年代,以其皮薄馅嫩、汤汁鲜美而闻名。与其他灌汤包不同的是,鸡鸣汤包的馅料中加入了特制的皮冻,在蒸制过程中,皮冻融化成汤汁,使得汤包更加鲜美多汁。鸡鸣汤包的外形也十分精致,每一个汤包都像是精雕细琢的艺术品。据当地老字号鸡鸣汤包店的数据显示,每天的销量都非常可观,尤其是在节假日,更是供不应求。

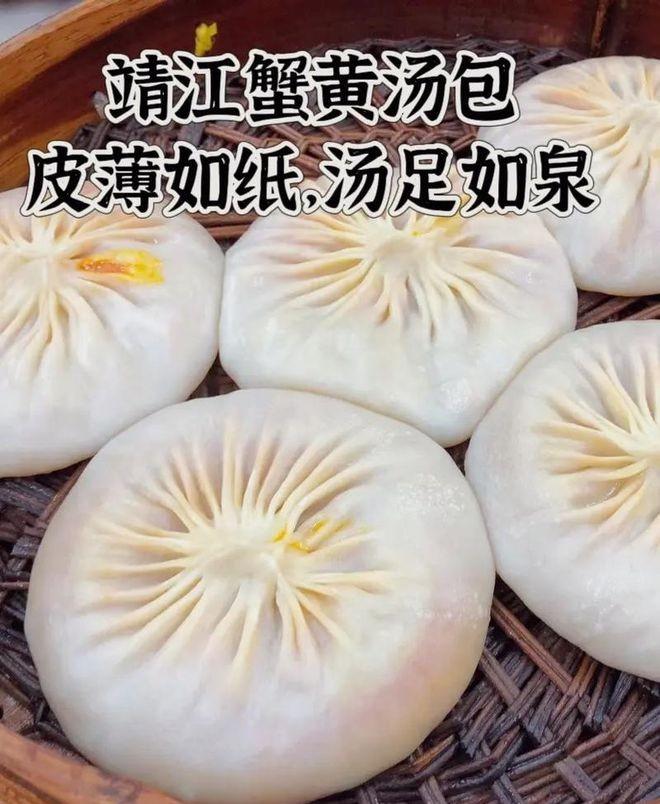

除了以上这些耳熟能详的灌汤包,中国还有许多地方拥有着独特的灌汤包文化。比如西安的贾三灌汤包,以其“皮薄馅大、汤汁浓郁”而著称,羊肉馅的灌汤包更是当地的一大特色;再比如靖江的蟹黄汤包,以其鲜美的蟹黄汤汁和独特的造型,深受食客喜爱。这些地方的灌汤包,虽然在口味和制作工艺上略有不同,但都体现了中国人民对美食的精益求精和对传统文化的传承。

随着时代的发展,灌汤包也在不断创新。一些新派的灌汤包,在传统的基础上融入了新的元素,例如加入黑松露、鹅肝等高端食材,或者采用分子料理的技法,为食客带来更加新奇的味觉体验。这些创新,不仅丰富了灌汤包的种类,也让这道传统美食焕发出新的活力。

然而,无论如何创新,灌汤包的精髓始终不变。那薄如蝉翼的皮,那鲜美浓郁的汤汁,那精心调制的馅料,都是灌汤包的灵魂所在。正是这些元素的完美结合,才造就了灌汤包的独特魅力。

除了口感上的享受,灌汤包也承载着丰富的文化内涵。在中国,灌汤包不仅仅是一种食物,更是一种文化符号,它代表着团圆、喜庆和吉祥。在许多地方,人们会在重要的节日或场合吃灌汤包,以此来表达美好的祝愿。

灌汤包的制作工艺也体现了中国传统文化的精髓。从揉面、擀皮到包馅、蒸制,每一个步骤都蕴含着丰富的经验和技巧,这些技艺代代相传,成为了中国饮食文化的重要组成部分。据统计,全国从事灌汤包制作的相关从业人员超过数十万人,这不仅带动了地方经济的发展,也传承了中国的饮食文化。

展望未来,灌汤包的发展前景依然广阔。随着人们生活水平的提高和对健康饮食的追求,灌汤包的制作工艺和食材选择将会更加注重健康和营养。同时,随着科技的进步,灌汤包的生产和销售也将更加现代化和智能化。

总之,灌汤包作为中国传统美食的代表之一,不仅满足了人们的味蕾需求,也承载着丰富的文化内涵。从北到南,从传统到创新,灌汤包以其多样的形态和独特的魅力,征服了无数食客的心。相信在未来,灌汤包将会继续传承和发扬光大,为世界带来更多美味和惊喜。