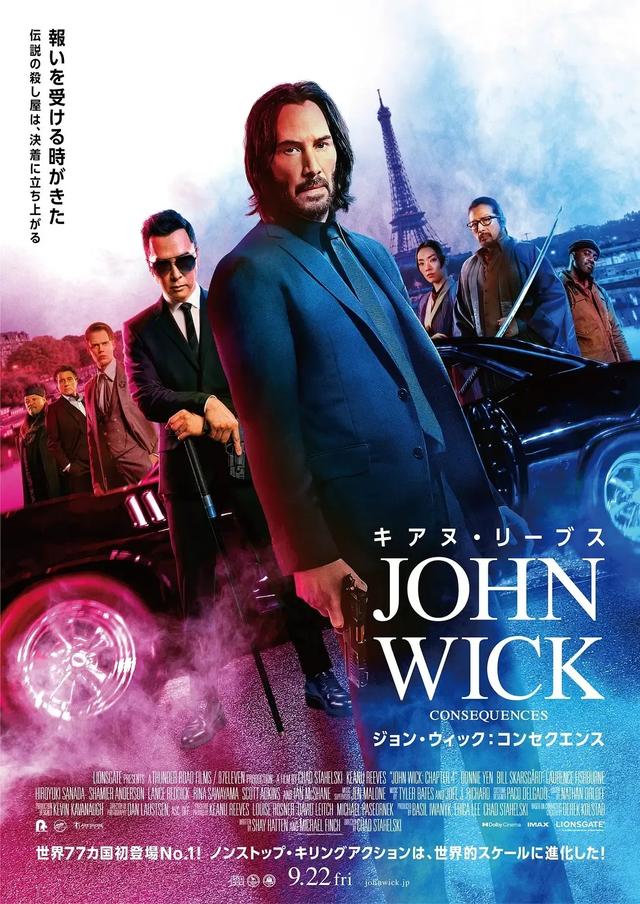

当约翰·威克(基努·里维斯饰)在巴黎凯旋门的阶梯上滚落时,鲜血与弹壳在慢镜头中划出猩红的抛物线,这一刻的暴力美学已超越了动作片的范畴——它成为一场关于自由与规则的哲学仪式。《疾速追杀4》以近乎癫狂的节奏与密度,将“杀手宇宙”推向了新的维度:这不是一场简单的复仇,而是一场对“规则暴政”的终极反抗,亦是东西方武学哲学的终极碰撞。

一、规则的绞索:高桌会的“文明”谎言

影片开篇,威克在大阪大陆酒店的谈判戏堪称系列最辛辣的讽刺。高桌会长老(劳伦斯·菲什伯恩饰)的“道德训诫”与威克的沉默形成刺眼对比:“你杀死了我们的孩子,却要求我们尊重规则?”这句台词撕开了“高桌会”伪善的面纱——所谓“规则”,不过是权力者用金箔包裹的绞索。当威克刺杀长老时,镜头扫过墙上“以暴制暴”的古老壁画,暗示着这个“地下帝国”本质是暴力的合法化剧场。

反派侯爵(比尔·斯卡斯加德饰)的塑造更显深刻。他用蕾丝手套抚摸威克的子弹,用法式香水掩盖血腥味,这种“优雅的残暴”恰是资本与暴力的完美合谋。他的死亡场景极具隐喻性:在黎明的晨光中,他被威克的子弹击穿心脏,却仍保持着端咖啡杯的优雅姿态——这具尸体成为“规则”崩塌的纪念碑。

二、盲侠凯恩:东方武学的哲学突围

甄子丹饰演的凯恩,是本片最富野心的创造。这个“盲人刺客”不仅是动作设计的奇观,更是对“武道精神”的哲学解构。他的盲杖既是武器,也是感知世界的媒介——当他在大阪酒店的走廊里,用杖尖敲击地面定位敌人时,这种“以听代视”的战斗方式,恰似东方武学中“天人合一”的具象化。

与威克的对决戏堪称东西方武学的巅峰对话:凯恩的咏春“听桥”与威克的巴西柔术形成刚柔相济的对抗。在教堂尖塔的坠落中,两人从搏杀到默契配合,暗示着“暴力”与“克制”的辩证关系。甄子丹在采访中透露,他要求去掉护具的拍摄,因“疼痛才能让动作有真实感”——这种对“真实”的追求,让凯恩的武学哲学有了血肉的温度。

三、暴力的诗意:动作设计的“行为艺术”

导演查德·斯塔赫斯基将动作场面推向了“行为艺术”的高度。巴黎凯旋门的阶梯枪战堪称神作:威克从300级台阶滚落,单手换弹匣、双枪点射的动作在360度环绕镜头中完成。这种“子弹时间”与长镜头的结合,让暴力升华为视觉的交响乐。而大阪酒店的“水帘洞”打戏更显匠心:湿滑的地板、飞溅的水花、霓虹灯的光影,将暴力美学包装成一场赛博朋克的狂欢。

影片对“工具”的运用同样精妙。威克的双截棍、凯恩的盲杖、侯爵的镀金手枪,每件武器都成为角色身份的图腾。当威克用双截棍击碎敌人时,中国功夫的“刚劲”与西方枪械的“暴烈”在金属碰撞声中达成和解——这或许是对“全球化暴力”的终极隐喻。

四、自由的悖论:威克的“假死”与存在主义困境

影片结尾的开放式处理,将主题推向了哲学深渊。威克倒在妻子墓碑旁,温斯顿(伊恩·麦柯肖恩饰)与丐帮首领的对话暗示“他可能去了天堂或地狱”。这种“死亡”的不确定性,恰是存在主义的完美注脚:威克的“假死”不仅是对高桌会的嘲讽,更是对“存在价值”的终极叩问——当规则成为枷锁,死亡是否是另一种形式的自由?

基努·里维斯的表演在此达到巅峰。他将威克的孤独与疯狂演绎成一场“存在主义的独舞”:从纽约到巴黎,从杀手到“被猎杀者”,威克始终在寻找超越规则的出口。当他用最后的力气将子弹射向晨曦时,这个动作既是对妻子的承诺,也是对宿命的宣战。

五、商业与艺术的“核聚变”

《疾速追杀4》的商业成功绝非偶然。全球4.4亿美元票房与烂番茄94%的新鲜度,证明了“暴力美学”与“哲学深度”可以共存。影片对“东西方文化”的融合更显智慧:凯恩的咏春与威克的枪械,既是对《叶问》与《黑客帝国》的致敬,也构建了新的动作范式。而“高桌会”的规则体系,实则是对现实世界“丛林法则”的宇宙级投射。

但影片并非完美。凯恩与威克的“亦敌亦友”关系稍显仓促,温斯顿的权谋动机也略显单薄。当阿基拉(泽山璃奈饰)的弓箭戏沦为“花瓶特技”时,女性角色的塑造仍显乏力——这或许是系列需要突破的天花板。

六、结语:在子弹雨中寻找人性的微光

《疾速追杀4》的终极魅力,在于它将“暴力”转化为一种反抗的仪式。当威克在凯旋门的晨光中倒下,他完成的不仅是对高桌会的复仇,更是对“被定义人生”的彻底背叛。这部影片告诉我们:真正的自由,或许不在于打破规则,而在于在规则的废墟中,依然选择相信人性的微光。

正如导演所言:“威克的故事从未关于胜利,而是关于如何在绝望中保持尊严。”当观众为枪战的炫目而欢呼时,他们或许也在某个瞬间,看见了自己对抗命运的倒影。这或许就是《疾速追杀》系列的终极隐喻:在子弹与哲学之间,我们都是寻找自由的囚徒。