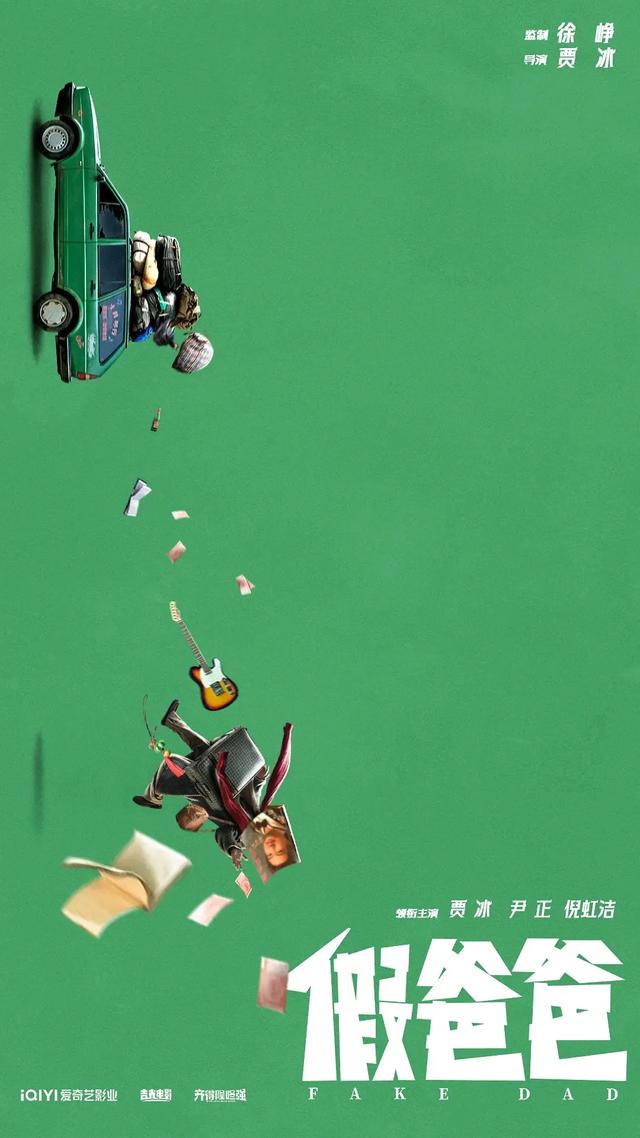

作为2025年春节档最富争议的喜剧电影,《假爸爸》用一场真假父亲的错位狂欢,撕开了中国式亲情最隐秘的褶皱。贾冰首次自导自演的双重角色挑战,尹正褪去“一剪梅男孩”标签的转型表演,以及倪虹洁、徐峥等黄金配角的加盟,共同编织出这部笑中带泪的荒诞寓言。

一、真假父亲的镜像人生:身份错位中的情感突围

影片以两场极具戏剧张力的身份危机开场:过气歌手杨浩良(贾冰饰)发现有人冒用自己身份行骗,而落魄琴行老板杨十月(尹正饰)正为父亲30万手术费焦头烂额。当冒牌者王春生(贾冰饰)被当场抓获时,这场本该剑拔弩张的揭穿戏码,却因儿子“将计就计”的惊人决策,演变成真假父亲联袂登台的黑色幽默。

贾冰的精分式表演成为全片灵魂:他既能用杨浩良的倨傲姿态演绎过气艺术家的脆弱自尊——在KTV对着点歌屏幕反复调整话筒高度的细节,将角色对舞台的眷恋刻画入微;又能以王春生的市井智慧展现底层生存哲学——用“职业假爸”的油滑应对企业年会、乡村红白事等魔幻场景。这对镜像角色如同硬币两面,既折射出理想主义与实用主义的永恒对抗,也暗喻着当代父亲形象的多重困境。

二、东北喜剧的破与立:从插科打诨到情感共振

影片在类型化叙事中完成多重突围。洗浴中心追逃戏里,湿滑的地面与慌乱的脚步构成物理喜剧的经典范式;徐峥客串的马局长视察桥段,则通过身份误认制造出《钦差大臣》式的讽刺狂欢。但真正触动观众的,是那些猝不及防的情感暴击:

当杨十月在暴雨中嘶吼“我就是个臭虫,可我想让你活着”,暴露出被生计碾碎的尊严;当王春生在监狱汇演中突然卸下伪装,颤抖着说出“这些年,我活成了所有人的爸爸,除了我儿子的”时,剧场里此起彼伏的抽泣声,印证了喜剧的内核终究是悲剧的现实注脚。

这种悲喜交加的叙事节奏,既保留了东北喜剧特有的语言张力(如“胜蒜在握”等谐音梗),又通过尹正充满破碎感的表演,将悬浮的笑料锚定在现实土壤——这个总在弹奏《父亲》却始终读不懂乐谱的钢琴师,恰如当代子女与父辈的情感困境写照。

三、代际鸿沟的温柔解构:一场关于理解的全民实验

影片最精妙的设计,在于用“假爸爸”搭建沟通桥梁的叙事诡计。杨十月通过与王春生的荒诞合作,意外拼凑出父亲不为人知的人生拼图:那个总在挑剔他琴技的老顽固,曾为保护嗓子戒酒二十年;那个拒绝商演的清高艺术家,私下收藏着儿子每一场演出的门票。这种错位认知的修正,解开了中国式父子关系最顽固的死结——我们总是善于误解,却不擅长对话。

而王春生与服刑儿子的故事线,则暴露出更残酷的现实隐喻:当“父亲”成为一种可租赁的职业身份,那些被生计挤压的亲情该如何赎回?影片用监狱电视台的直播告白给出答案——当镜头对准满脸皱纹的假爸爸,那句“爸这辈子最大的成功,就是当你爸”的朴素剖白,让所有身份扮演游戏在此时失效,只剩下最本真的血缘羁绊。

四、争议与启示:喜剧电影的困境与可能

尽管影片在豆瓣遭遇两极分化(5.4分的尴尬评分与“含冰量超标”的戏谑吐槽),但其探索价值不容忽视。部分桥段确实陷入小品式闹剧窠臼(如古董市场强行植入的谐音梗),公路片结构也因频繁的明星客串略显松散。但相比贾冰以往作品,《假爸爸》展现出难得的创作野心——它不再满足于段子堆砌,而是试图在笑声中完成社会观察。

正如杨浩良最终在手术台上哼唱的《鸿雁》,这首被商业演出消解了无数次的草原民歌,在生死关头回归音乐的本真。这部电影同样在尝试剥离喜剧的浮华外衣,让观众在荒诞中照见真实:那些羞于启齿的牵挂、那些以争吵伪装的关心、那些用沉默代替的谅解,才是中国家庭最隐秘而深沉的情感密码。

结语:

当片尾字幕伴随《父子》的旋律升起,影院灯光渐次亮起,有人擦着眼角笑意未褪,有人摇头吐槽“强行煽情”。这种分裂的观影体验,恰恰印证了《假爸爸》的当代性——在这个解构一切的时代,我们比任何时候都更需要一场真诚的“身份误认”,来重新辨认那些被生活模糊的爱的形状。或许正如王春生那件永远不合身的演出服,父子间的理解永远需要时间的熨烫,而我们能做的,不过是借着这场荒诞的假面舞会,笨拙地跳完那支名为亲情的圆舞曲。