声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

战略纵深:黄仁勋访华背后的三重博弈逻辑

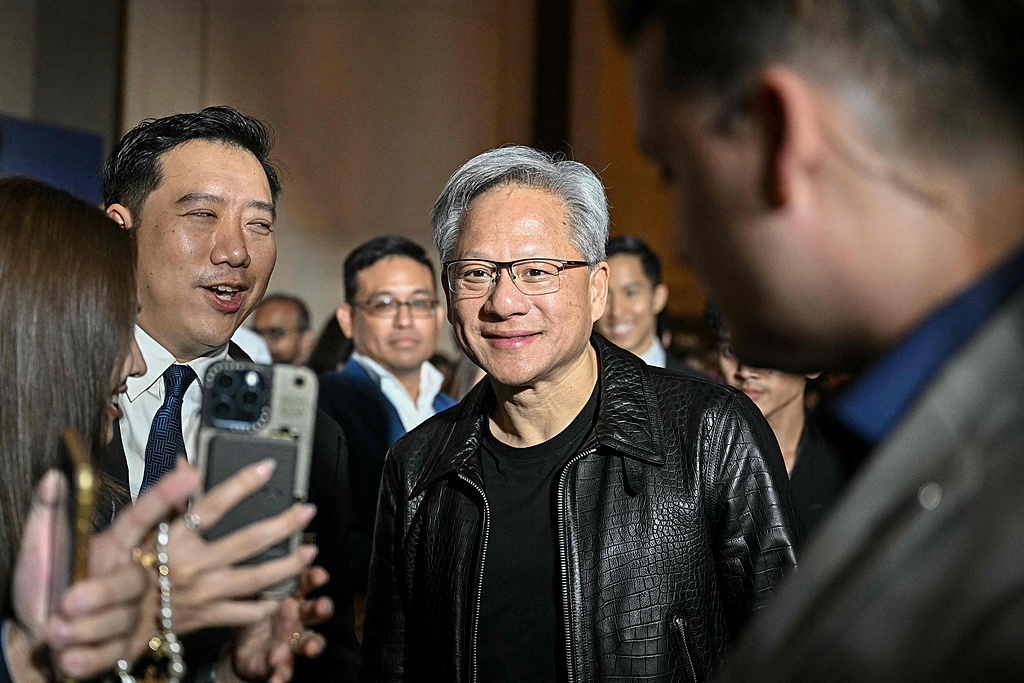

英伟达CEO黄仁勋

2025年4月17日,英伟达CEO黄仁勋在H20芯片出口管制落地后火速访华,这是其三个月内第二次到访北京。

此次行程,不但旨在对中国市场进行紧急的“扑灭大火”,而且更加反映出全球芯片产业链的深刻竞争。

在中美科技“脱钩”风险加剧的背景之下,黄仁勋的访华行动被赋予了特殊的意义,而且这既是企业的自救行为,与此同时也是中美科技博弈的微观缩影。

一、政策对冲:游走于地缘政治的钢丝美国政府的“精准打击”

4月15日,英伟达披露其专为中国市场设计的H20芯片被纳入出口管制清单,需“无限期”申请许可方可对华出口。

此举直接导致英伟达损失55亿美元(约合人民币400亿元)。

H20芯片,这是英伟达专门为中国市场推出的“特供”版本其性能与H100相比,缩水了60%左右不过即便如此,它依然被美国政府视作“安全威胁”。

特朗普政府的这一举措,旨在切断中国AI算力升级的关键路径,试图通过出口管制,遏制中国科技崛起。

英伟达的“曲线救国”面对政策高压,黄仁勋在与中国贸促会会长任鸿斌的会谈中明确表示,中国是英伟达非常重要的市场,而且我们将继续不遗余力地去优化,符合监管要求的产品体系。

英伟达正与台积电合作开发新一代“阉割版”芯片,在满足美国出口限制的同时,尽可能保留AI推理性能

例如对于H20的升级版而言,会采用更为先进的4nm工艺。而且凭借技术授权以及与本地展开的合作,以此来维系其竞争能力。

除此之外,英伟达计划,在华投资5000亿美元,建设AI超级计算机,用以规避出口限制。

政策博弈的“跷跷板效应”美国政府的出口管制政策,与英伟达等企业的利益诉求,形成了尖锐的矛盾。

一方面特朗普政府试图通过芯片围堵削弱中国AI竞争力;另一方面,英伟达2025财年中国区营收达171亿美元,占总营收的13%,中国市场的重要性不言而喻。

黄仁勋的访华之举,本质乃是对美国政策的一种默默抗争。

经由高层间的对话,力图为英伟达在中国市场的合规运营谋取政策上的缓冲余地,进而为其争取到宝贵的时间契机。

二、市场保卫战:争夺AI生态制高点中国市场的“战略价值”

中国不单是英伟达的要紧营收出处;而且是其全世界AI生态的重要节点。英伟达于人工智能范畴的进展离不了中国市场的支撑,并且中国亦在主动促使全世界AI生态的构建。

现在中国已经汇聚了150万CUDA开发者,还拥有3000家处于发展阶段的合作伙伴。

这些合作伙伴涵盖的范围很广,包含且不限于“自动驾驶”“智能型制造”以及“生物医药”等多个重要领域。

黄仁勋于访问中国之时,和“DeepSeek”这般的企业展开了交流。

其目的乃是进一步地完善AI生态的布局。而且他在此次行程当中,期望能够推动双方在AI领域的合作与发展。

例如英伟达与DeepSeek合作开发“中国特供”芯片能够支持千亿参数大模型的训练以及推理,它试图借助技术的适配来延续自身的市场份额。

国产芯片的“逆袭挑战”

在国产替代的浪潮之下,寒武纪MLU370系列芯片,已在推理市场,占据15%的份额其算力成本,降至0.6元TFLOPS,性价比远远超于英伟达H20。

海光信息的DCU产品,通过兼容CUDA生态,在训练领域,突破了20%的市场份额,深算二号,算力成本达0.7元TFLOPS,成为国产替代的重要力量。

除此之外,摩尔线程的全功能GPU已支持FP8精度计算,可高效运行DeepSeekV3等大模型,其万卡智算集群在科学计算和AI训练领域形成竞争力。

生态博弈的“长期主义”英伟达的市场保卫战不仅是硬件竞争,更是生态系统的较量。

黄仁勋在会谈中强调:“与中国企业的深度合作,这也使我们成长为更具竞争力的国际化企业,进一步提升了我们的实力。”

”通过与本土企业联合开发行业解决方案,英伟达试图将中国市场的需求反哺全球技术迭代。“

例如其与杉数科技合作的COPT求解器,已在金融风控,以及供应链优化等领域,实现了商业化落地,成为英伟达从芯片厂商向“AI基础设施服务商”转型的关键案例。

三、技术卡位:构建不可替代的竞争力技术迭代的“军备竞赛”

在国产芯片的冲击下,英伟达加速推进“中国特供”芯片的技术升级。

H20的迭代版本将采用Blackwell架构,集成2080亿个晶体管,支持FP8精度的Transformer引擎,算力性能相比H20提升4倍,这个时候功耗降低25%。

英伟达正跟中国高校大力开展紧密合作,全身心投入到“轻量化的AI模型”研发工作中,并且在自动驾驶领域以及智能制造等特定场合里,英伟达会给出精心打造的解决方案。

借助调整技术来适应各种需求,英伟达希望以此来稳固并保持自身的市场地位

英伟达不断探寻新兴且有潜力的发展方向,主动对技术框架进行优化,努力给合作伙伴提供更高效的帮助。

实际上在项目推进的过程中,英伟达一直非常注重与实际应用紧密相连,这样就能保证方案真正满足行业需求。

合规创新的“平衡术”面对美国政府的出口管制,英伟达采取“技术授权+本地化生产”的策略。

例如其与富士康以及纬创展开合作,于美国本土生产AI服务器,在未来的四年时间里,计划生产总价值达5000亿美元的基础设施设备,以此来规避出口限制。

与此同时英伟达在“中国上海”,和“中国深圳”的研发中心,已聚集了4000名员工,着力打造满足中国监管要求的AI解决方案,像自动驾驶仿真平台,以及工业质检系统等。

凭借在这两个城市的大力投入,英伟达为中国市场的发展打下了坚实的基础,并且推动了相关技术的创新与实际应用。

生态绑定的“护城河”

英伟达 CUDA平台

英伟达的技术卡位,不但依托于硬件层面的创新,还在于软件生态的搭建。它于这两方面皆倾注了诸多心血,经由持续地研发以及优化,给用户供给了更为优良的产品与服务。

其CUDA平台已成为全球AI开发者的“通用语言”,中国150万CUDA开发者的粘性为英伟达筑起无形壁垒。

黄仁勋于访华之时表明,“AI的将来,归属于开发者,我们会持续地,向中国开发者社群进行投资,推进本土的创新之举。”他着重指出了对中国开发者的看重以及投入力度,全力去促使本土的技术创新得以发展。

利用召开开发者大会,以及开放工具链等,多种手段下,英伟达全力将中国市场的需求,转变为全球技术标准,以此进一步强化它在人工智能领域的领导地位。

其实说到英伟达期望通过这些举动在全球人工智能技术领域获得更重要地位,这是挺合理的。

更确切地讲,英伟达正试着通过各类方式,让中国市场的特色,融入到国际技术体系当中。

这个策略既能够很好地满足本地需求,而且有助于在世界范围提升自身影响力。

所以可以说英伟达正在推进一系列行动,目的是增强自身技术竞争力,同时引领行业发展趋势。这些工作目标极为明确,就是要确保英伟达在未来人工智能技术竞争中处于更有利态势。

结论:博弈终局与行业启示黄仁勋的西装革履与“不离不弃”表态既是对中国市场的示好,也是对美国政策的无声抗议。这场博弈的终局,或将重塑全球AI芯片竞争格局:

-对英伟达而言:需在合规与创新之间找到平衡点,通过技术授权与本地化合作延续中国市场的生命线

-对中国科技产业而言:寒武纪、海光信息等国产芯片的崛起,让中国加速构建自主可控的技术生态,在推理芯片等领域实现弯道超车

-对全球产业链而言:中美科技博弈加速了半导体产业的“去全球化”,但企业的“用脚投票”(如黄仁勋访华也表明,开放合作仍是不可逆转的趋势)

正如黄仁勋于会谈里所说,“AI乃全球性之事业,但凡有割裂产业链之举动,皆会付出重大代价。”

这场博弈之胜负手,在于谁能够更为迅速地构筑起独立于地缘政治的技术生态,黄仁勋的访华行程,实际上正是英伟达在这场竞赛里的重要举措。

参考资料:

《2025 年 4 月 17 日英伟达 CEO 黄仁勋访华的搜狐报道》

《英伟达 H20,被禁始末》

《美国下手全面封锁!NVIDIA、AMD、Intel 的 AI 芯片非许可禁止卖到中国 出口管制影响深远》

《芯战突围:黄仁勋的“中国承诺”与国产替代的加速赛》