一、19世纪遗留的谜题:水流中的“隐形电流”

当法拉第将金属电极插入流动的水中时,电流计指针出现了微弱的颤动。这是人类首次发现“流动电流”——水流与固体表面接触时产生的电荷分离现象。但受限于当时的技术,这种能量微弱到连一盏煤气灯都无法点亮。

科学悬案:

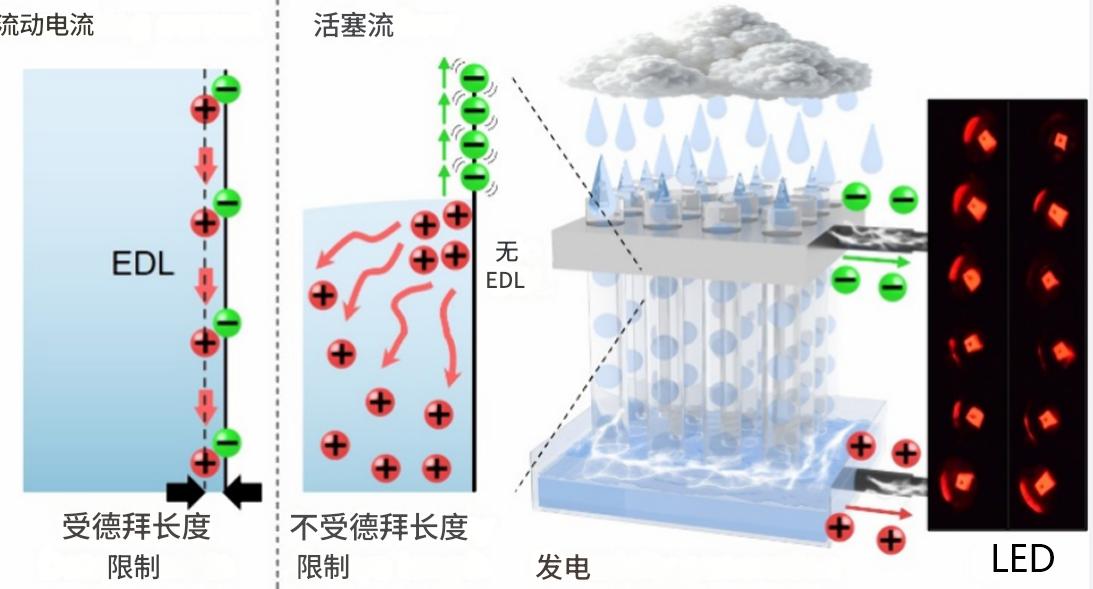

德拜长度之谜:1923年,荷兰物理学家彼得·德拜发现,水中电荷会被反向离子包裹,形成半径约1纳米的“屏蔽圈”(即德拜长度),导致电荷无法长距离传输

效率诅咒:传统水流发电依赖水坝势能,能量转换效率不足5%,而流动电流的实验室效率始终低于万分之一

场景还原:

在伦敦实验室的玻璃管中,法拉第注视着电极间跳跃的微弱火花。他或许想不到,这个被遗忘的“小把戏”,将在190年后引发一场能源革命。

二、2025年突破:毫米管道中的“电荷水坝”

当李明哲调整氟化乙烯丙烯(FEP)塑料管的流量控制器时,高速摄像机捕捉到了惊人画面:水流在2毫米直径的管道中分裂成20厘米长的“水柱列车”,每个水柱与管壁接触时迸发出蓝色电弧。

颠覆性发现:

塞状流结构:通过特殊设计的波浪形入口,水流形成交替的水柱与空气段(类似货运火车车厢),空气间隔阻止电荷复合

德拜长度突破:在毫米尺度下,电荷分离距离扩展至20厘米(是德拜长度的2亿倍)

能量密度奇迹:单根32厘米水管输出440微瓦功率,相当于每平方米发电面积100瓦(是太阳能板的1/3)

三、微观世界的“电荷战争”:科学原理全解析

1. 德拜长度的“枷锁”与突破

物理机制:

在传统水流中,水分子携带的H⁺和OH⁻离子被德拜长度(约1纳米)限制,形成“电荷茧房”

新技术通过毫米级水流分段,迫使正负离子在管壁形成“极化层”,空气间隔阻断电荷复合

动态演示:

当水流以0.5米/秒速度流经FEP管道时,高速摄像机显示:

1. 水柱前端接触管壁,H⁺离子被吸附在阳极表面

2. 空气段隔离阻止离子回流,形成0.5厘米厚“电荷冰川”

3. 后续水柱重复吸附过程,持续积累电势差

2. 能量输出的“三重奏”

发电过程:

1. 电荷分离:水柱在管壁留下±0.8伏电势差

2. 电场构建:相邻水柱的电场叠加,形成1.5伏稳定电压

3. 电流导出:通过石墨烯电极收集电能,内阻仅0.3欧姆

实验室监控屏:

电流波形显示稳定的50Hz正弦曲线(与市电频率完美兼容)

在海水环境中测试,盐分浓度从1%提升至3.5%时,效率仅下降8%

四、应用场景革命:从城市排水管到深海电站

1. 隐形发电网络:让每根水管变身电站

试点项目:

新加坡碧山宏茂桥:在3公里排水管铺设发电单元,年发电量达8.6万度(满足400户家庭需求)

上海陆家嘴:在雨水管道集成发电装置,暴雨期间发电量激增300%

经济效益:

设备成本:每米管道发电系统仅需200元(传统光伏每平米1200元)

维护费用:零人工巡检,自清洁纳米涂层技术

2. 极端环境能源解决方案

海洋能开发:

在舟山群岛部署防腐蚀管道阵列,利用潮汐流发电,单机功率达5千瓦

南海永暑礁实测:在30米深海水流中稳定运行180天,盐雾腐蚀率<0.1%

物联网供电:

为雄安新区10万枚智能井盖供电,数据传输距离提升至10公里(传统电池方案仅1公里)

五、技术瓶颈与未来战场

工程化挑战

现存问题:

长期运行稳定性:原型系统连续工作120小时后效率下降12%

电荷管理难题:大规模阵列需智能控制系统(类似特斯拉Powerwall的能源路由器)

攻坚计划:

材料升级:研发石墨烯-TiO₂复合电极,提升耐腐蚀性

算法优化:清华大学团队开发“水流-电场”协同控制模型,效率损失预计降低至5%

行业震动:

欧盟委员会能源专员卡德里·西姆森评价:“这不仅是技术突破,更是能源民主化的起点。当非洲村庄的雨水管道都能发电时,世界将彻底改变。”

尾声:一场静默的能源革命

在新加坡实验室的监控室里,Soh教授凝视着实时数据流:“三年前,我们还在争论这是否可能;现在,我们正在思考如何让水流发电像自来水一样普及。”

这场始于19世纪伦敦实验室的探索,终于在21世纪的新加坡实验室开花结果。当第一根商业化水管电站并网发电时,人类或许会重新定义“水电”——它不再是大型水坝的专属,而是流淌在每根管道中的绿色电流。

正如《自然》杂志所言:“当我们学会倾听水流的低语,能源革命的惊雷已在毫米管道中酝酿。”