20年前的今天,2005年4月24日,费孝通在北京病逝,享年95岁。

在中国社会科学史上,费孝通具有不可替代的意义。从概括“差序格局”“文化自觉”、翻译和阐释community(社区),到实践区域研究、扩展社会学的传统界限,现代中国社会学的无数个细节和瞬间都由他带来。他是中国社会学、人类学和民族学的主要奠基者之一,是汉语学术界最早走出书斋、走进田野,并将社会科学作本土化研究的学者之一。抗战时期,强敌压境,他和他的学术团队入驻昆明魁阁,多少个夜晚,他们在烛光下摊开书本,背靠吱吱作响的木架读书、研讨。

如果读者见到青年费孝通会发现,他还是一位爱写专栏文章的评论家、作家,甚至写了一本英文小说;如果见到晚年的他,他也是常见于报纸和电视的领导人。他是费孝通,人们称他费老。

在学术内外,他都是费孝通,“老来依然一书生”,一生“行行重行行”,以理解中国人和中国社会为学术责任。

费孝通(1910年11月2日—2005年4月24日)。绘图中的人物是魁隔时期的费孝通,由新京报师春雷制图,为《书生费老》专题封面局部。

在费孝通先生逝世20周年之际,《新京报·书评周刊》特别策划了纪念专题《书生费老》,报纸将于本周五(4月25日)刊出。专题文章包括费孝通的人生和学术、从中国社会学史的角度谈费孝通的学术遗产、从文学和社科的角度谈费孝通唯一小说《茧》,以及费孝通在魁阁时期主持的“席明纳”。

本文为第一篇。

*纪念专题《书生费老》刊发后,专题所包含文章也将在公号陆续推送。敬请书友们期待。 撰文|陈心想 (中国社会科学院社会学研究所研究员)

撰文|陈心想 (中国社会科学院社会学研究所研究员)

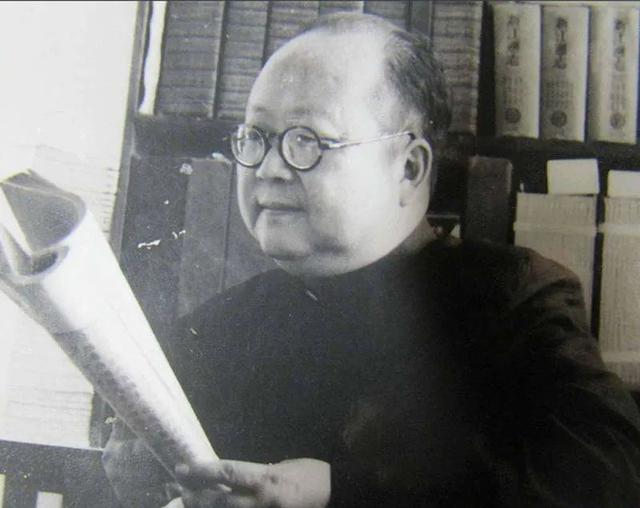

摄影师邓伟镜头下的费孝通。

一位前辈说,用马林诺夫斯基的评价说法,费孝通的《江村经济》是“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,那么这块碑前边是马氏那块碑(《西太平洋上的航海者》,1922年),马氏前边是弗雷泽那块碑(《金枝》,1890年)。从弗雷泽到费孝通这才大约半个世纪的时间,从《江村经济》完成到现在,时间要远远大于半个世纪。有一个里程碑出现了吗?在哪里?

人文社会科学界其他学系的学人们,尤其是经济学人,多次说过,“你们社会学就一个费孝通?”

大家一听说到社会学,就会问什么是社会学,多次听到人们的解释是“费孝通就是社会学家,他做的就是社会学”。

听闻得多了之后,越发感觉费孝通就像中国社会学中的一座山,在喧嚣的世界,巍峨而孤独。

费孝通先生逝世已经二十年了,不仅学界阐发他的思想和学术依旧蔚然大观,而且其代表作之一的《乡土中国》还进入了高中语文课本,成为“整本书阅读”必读书目之一。今天我们反思费孝通现象,需要在喧嚣与孤独之间的张力来入手,尤其是理解其孤独的一面,这个问题意味深长,值得深入反思。

“巧事”和“费式风格”

“巧事”和“费式风格” 在喧嚣与孤独的张力中,费孝通的成才之路与由此形塑的学术风格是主要来源。回首费孝通的人生,他的成才之路充满“巧事”传奇,实在无有二家。

费孝通1910年11月2日出生在江苏吴江一个书香家庭,他接受的主要是“西学”教育。他的母亲开办了当地第一家幼儿园。十多岁时,他曾成为“振华女校”唯一男生,遇到杨绛。先入东吴大学学医学,阴差阳错如同鲁迅“弃医从文”转学到燕京大学学习了社会学,那是1930年,而影响他一生的老师吴文藻早他一年从美国哥伦比亚大学回国入职燕京大学社会学系。芝加哥学派社会学家罗伯特·帕克1933年来华讲学,对费孝通一生影响深远,直到晚年还重温帕克进行社会学的补课,而这一机缘来自费氏因病延迟毕业半年。帕克的“社区研究”结合人类学的田野调查方法,费孝通要去学习人类学,在1933年他大学毕业时,国内人类学只有清华史禄国可以招研究生,他成了清华大学社会学及人类学系史上第一个研究生,且之后若干年都没招生,费孝通成为当时清华社会学唯一的研究生,也是史禄国在中国培养的唯一研究生。

青年时期的费孝通。

史禄国安排费孝通去英伦读书之前要在国内做一些实地调查,带着材料去读书,结果是瑶山调查的“不幸”成就了“江村调研”的幸运。这个材料正好与当时世界人类学的大转向合辙,他写成的博士论文《江村经济》被功能主义人类学大师,即他在英国伦敦政治经济学院读书的导师马林诺夫斯基高度评价为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。费孝通一生这样的“巧事”很多。难怪87岁高龄时费孝通在吴江的一次谈话说:“我现在把巧事看得很重要。一个人要是没什么巧事,就很难成什么事情。……我自己的一生就是很多偶然事件联系起来,构成了我这个人的生命过程。”

费孝通的诸多“巧事”联结起来的一生,也铸造了其风格独具的治学之道。

经过多年的体会和琢磨,我认为费孝通的治学之道,可概括为“六字”:隐、情、活、执、搭和定。

费孝通的“文章笔法”:隐。他学习龚定庵“隐”的笔法,像《记王隐君》,“一个隐居的人,很难写,不能直接把他说出来。龚定庵一段一段地写,都是别人对他的反映,都可以看到他在里边活动。这篇文章用隐弊的笔法,这就高了,高了。文章要隐,这就高级了。在全篇文章里,一句都不让主人公出现,可是却让这个人物活起来了。”“隐”的笔法贯穿费氏一生的文章和学问中。他的文章信念是“文章不能直写,背后都有东西的,直接写出来就不好看了。都是隐喻。好就好在隐喻上边。不直接说出来,懂得的人就懂了。”

第二个字“情”是说费孝通作品里有“我”,这是当下许多学人需要学习的事情。尤其是社会学不仅有客观性要求的“科学性”,还有着“主观情感”的“人文性”,作者无论如何都不应该错误地以为可以把“我”从作品里抽离出来。古人说:文如其人。文章里处处都有“我”“情”自然在其中。在“八股体”学术规范的背景下,我们是否应该为“费孝通式学术作品”留有一席之地?晚年费孝通谈学术时曾这样说规矩和格式问题:“在学术上,不能被格式套住,要想创新就得出格。规矩当然要有,先守规矩,在格式里跟人家学。学到一定程度,就要跳出来,创新,超过人家。”

第三个字:活,从实求知,做活学问。第四个字,讲“执”,意思是费孝通一生理论上的偏爱,即功能主义。我觉得费孝通先生非常高明地运用理论的方式,就像作为一本功能主义的作品《乡土中国》,正文从未出现马林诺夫斯基,也未出现“功能主义”的字眼,而是如同他在洪泽湖吃的“鱼汁粉丝”鱼汁融在粉丝里,功能主义理论融化在其中。

勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski,1884年4月7日-1942年5月16日),生于波兰克拉科夫,英国社会人类学家。

勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski,1884年4月7日-1942年5月16日),生于波兰克拉科夫,英国社会人类学家。 第五个字:“搭”,即典型建构的“东搭西搭”。需要丰富的想象力把获得的材料联系在一起,像《杜鹃与杜甫》就把诗人杜甫与诗鸟杜鹃以“君臣”的关系联系在了一起。最后一个字即“定”,费孝通具有自主判断学术和世事的高超能力。六字真言的前五个字,都建立在这个“定”字上,非常高的定力。他晚年提出的“文化自觉”概念,正是这种定力的提升总结,近于化境。

费孝通治学之道,于今似乎已成绝响。在每年出版和发表的大量著作和论文里,几乎找不到这种治学之道的基因继承,更遑论发展。

据说,他晚年对社会学恢复重建的情况并不太满意,认为一个学科“挥之即去”容易,“召之即来”不太可能。尤其是要快速赶上去,他说“速成即是不成”。他的文章可以有散文笔法,“深入浅出,意远言简,匠心别具,趣味盎然”(曹聚仁语)。费孝通曾在20世纪80年代自己的学术文选序言里说过,他的文章被国内一流杂志认为不是学术文章而拒绝发表。在经历90年代学术规范化和之后四分之一世纪的一步步精巧化和格式化之后,“八股”的格调愈益牢固,我们是否需要一剂“费式风格”的文风为学术界注入新的活力?

具有世界学术界影响力的边缘人

具有世界学术界影响力的边缘人 费孝通的学术在博士一毕业,很快就有了国际影响力。费孝通在《留英记》里回忆当年在英国,很多人寻求出版很困难,而他却幸运地因为马老师的推荐和写序,可以说是轻而易举把自己的博士论文在英伦出版。那是1939年的事情,即费孝通的第一本英文专著《江村经济》。从1939年到1946年,国际英文期刊共发表该书9篇书评,到1947年重版了4次,“二战”期间日本曾经翻译过两次。而在中国《江村经济》直到1986年才出版中文版。

而费孝通的第一篇英文期刊论文则是1946年7月份发表在《美国社会学杂志》(American Journal of Sociology)的《Peasantry and Gentry: An Interpretation of Chinese Social Structure and Its Changes》一文,即《农民与士绅》。文末注明单位“国立云南大学”。该文参考文献只有一个脚注,即费孝通1939年出版的英文版《江村经济》。其原创性可见一斑。

雷德菲尔德在芝加哥大学很有威望,《美国社会学杂志》坐落在芝加哥大学社会学系,主导权在他们手里,而且雷氏与费孝通关系非常密切,对费孝通有爱护扶持之功。雷氏1897年出生,是费孝通的师长辈。故此,我一直以为费孝通第一篇英文论文的发表应该有雷氏夫妇的助力。

但从费孝通的回忆文字看,不是“雷德菲尔德夫妇”,而是费正清的夫人费慰梅。费慰梅是费孝通1943年访美的具体操作人,与哪些机构和人员见面,参加哪些活动几乎都由其主管。《禄村农田》英文编译工作,就是由费慰梅安排,1943年9月,费孝通在纽约与美国哥伦比亚大学人类学教授拉尔夫·林顿(Ralph Linton)见面,得到林顿协助完成的。

1945年,费孝通已经结束访美回国,抗日战争已经结束,费慰梅则到南京的美国大使馆任职。就是在这个时候,她找到费孝通商讨组织中国学者写文章到美国杂志上发表。费孝通还建议他们预付稿费。由于美国学术杂志一般没有稿费,费慰梅答应从她的“文化交流”费用中支取稿费。费孝通说:“我自己写了一篇‘农民与士绅’,由她转到‘美国社会学杂志’发表,是1946年之事。”至此,我们终于对此文的发表有了更进一步的了解——费慰梅功不可没。至于雷氏在这中间是否有助力,仍然不清楚。

以今人的眼睛看,费孝通此文发表在世界级专业顶刊,速度之快,发表之顺利,无不令人惊叹。是时代,是巧事,都是鸿蒙之手?难怪费先生晚年谈话录里感慨:“天下巧事多啊!不是有意布置的。”(1998年1月)。

我之所以细述这个“故事”,是从这个“故事”本身,不管如何“巧事”发生,也从侧面表明费孝通当时在国际学术界内外的影响力和受到重视程度,费孝通是当时中国社会学人中绝无仅有的一位。从学术发表角度看,在世界顶级刊物发文的学者,中国学术界当时极少,而费孝通于中国社会学界彼时的地位用他自己的话说,他的学术是在社会学的牌子底下“搞私货”“至少不是正统”。在彼时泰斗孙本文的作品里,社会学界衮衮诸公,费孝通只是一个不起眼的边缘人。

费孝通的孤独恰好与喧嚣映照。借用阿古什(A.D. Arkush)的说法,费孝通在1949年之前和改革开放之后两度获得“大名”都不是由于“学术”成就。

大卫·阿古什《费孝通传》1981年原版书封。中译本见董天民译本,1985年时事出版社版、2006年河南人民出版社版。

第一次获得大名是1940年代成为《纽约时报》所称的“中国专栏作家第一人”和西南联大“民主教授”的缘由;第二次则是1980年代成为国家领导人,“行行重行行”到各地调研考察,在电视和报纸媒体频频出现。从费孝通“老来一书生”自我定位和期许看,他内心是希望以“学术”立命的。他八十六岁的时候,因病在北京医院住院期间,与其学术助手谈说,如果要写他的传记:“只希望能把握住是一个学者的形象,一生奉行民主进步路线。”并说自己“一生立志要在学术上打出名堂。”在面对纷繁的世事,他表示,“我的好处是尽力利用条件做事情,没有被官位迷惑。不是去想当什么主席、委员长,整天去应酬。还是记得念书写文章。”如今很多人记得他,多是因为他当过大官,真正读过他的书,又能与他共鸣的又有几人?

人生大文章的收尾

人生大文章的收尾

《行行重行行》(1983-1996,合编本),费孝通 著,生活·读书·新知三联书店,2021年1月。

费孝通一生治学“志在富民”,晚年还行行重行行,不辞辛劳。许多人不能够理解。1997年秋,迈向米寿的费孝通被问到一个问题:你这篇文章怎么结束?这个问题提得很好。由此问题及回答,给我们后学一些有意思的启发。

费先生说:“我这一生是一篇文章,现在快写完了,怎么收笔,这是个很重要的问题……现在我要做个说明,借这个机会讲一下。我这篇文章怎么结尾,结束语是什么,不是我自己能决定的,而是要由整个的时代来定的。是时代定位,不是个人定位。”“我这一生也很不容易,到现在已经是‘两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山’的时候了。……不去计较对我怎么评论。可是人家对我的寄望,我总要在心里想一想。人家希望我这样一个人怎么结尾,这也许不是我个人的事情,而且也很有意思,实际上也是值得每个人都认真想一想的问题。……两岸猿声可以不问,国家的前途却不能不想。”最后,他把人生这篇大文章的收尾工作放在了“文化自觉”上。

1991年,费孝通在河北广宗大东村农民家了解竹帘生产情况。图片来源于中国民主同盟网站。

他引用黄仲则写李白的诗句说:醒时兀兀醉千首,应是鸿蒙借君手。鸿蒙即时代。人生的文章都是时代借着他的手写出来的。时代到了这个时候,一定有人写出来的。李白的诗是时代借着他的手写出来的。费孝通的文章亦如此。他甚至提出“文化指令”这个词,即康德的头顶的星空,心中律令的意思。若拿这个话去理解费孝通说的“鸿蒙借君手”,那么费孝通写文章也是在执行时代的文化指令。

晚年费孝通面临着是否写自传的问题。就此,他曾说:“有朋友建议我趁着脑筋还清醒写一本自传,我认真地想了想这个问题,最后确定自传我就不写了,因为我一生喜欢写作,每个生命阶段都有文字留下来,现在到我晚年的时候,把我这一生写出来的文字放在一起,就是我最真实的经历。这个要比我晚年再去回忆,什么时间、碰到过哪些人、有些什么事、说过什么话,更真实,所以自传不写了,我还得做调查。”

《费孝通传》作者回忆说,费孝通明确表示,既不写自传,也不找人写传记。而其为费孝通写传记则是出于一种深层的共情理解,要写出来这层意思。费孝通对其传记作者表明,写这本传记,既不是我找你,也不是你找我。我既不帮助你,也不干涉。

人生有很多难处存在心底,想表达出来,费孝通就通过写其他人去说出自己的内心。这样的文章不少,比如写他的姐姐费达生《做人要做这样的人》,写清华的汤佩松《清华人的一代风骚》,写他的老师史禄国《人不知而不愠》,写吴泽霖,写潘光旦等。他说,我写汤佩松,不是在写汤佩松,而是在写清华人的一代精神。都是有深意的。他写史禄国,他的老师在清华园里的孤独,那时他74岁,有了人生孤独深刻体验,写出《人不知而不愠:缅怀史禄国老师》。他引用孔子的话这样说:“孔子说‘人不知而不愠,不亦君子乎’,这句话紧接在‘有朋自远方来,不亦乐乎’之后,不能不使我猜想他正是希望远方有个明白他的人能来见他。……人是社会的动物,最怕是没有人懂得自己,周围得不到自己所期待于别人的反应。在这种处境里连孔子都会兴叹‘莫我知也夫?’‘知我者其天乎’。”

潘光旦(1899年8月13日-1967年6月10日),社会学家,著有《人文生物学论丛》等,译有《性心理学》等。

费孝通的孤独来自两个方面:学问和做人。上面说到了他在做人方面,向他的前辈们潘光旦等看齐。同时,他独特的学术风格和高出一般人的学问境界也带来了知音难觅的孤独感。他三十多岁已经自认在国内社会学界没有对手,把目标转向获得诺贝尔文学奖的赛珍珠和文学大家林语堂。一位前辈这样描述:“平常你看调查现场,一个老先生与一大堆陪同人员,热闹得很,但是热闹当中最中间的老先生心里极其孤独,孤独到没有人懂他,他觉得没有人懂,所以才不找人写传记,你怎么可能写出来我的传记呢?”

费孝通有极其深刻的孤独。学问和做人的境界都是“高处不胜寒”。《费孝通传》作者曾经用这样十二个字来概况他在费孝通先生身边多年的体会,说费先生:为国为民、埋头苦干、不求人知。

人都希望获得别人的理解,而理解别人又不是容易的事情。费孝通自己回忆老师史禄国时,认为“他希望至少我能理解他,可是我也不能懂他。我写的《江村经济》,马老师说成功了,是里程碑,评价很高。可是史老师不满意。不满意的人更厉害啊!我不求人知。让别人都懂得你,哪里可能啊!”从他不能够理解他的老师,到“理解”了他人不能懂得他,这是一种释然,也是一种境界。“人不知而不愠”吧!“不求人知,是不想把我的想法强迫人家去理解。即使有可取之处,也是这样。”当然在谈这话之前他谈了孔子和颜回,他说孔子高兴了,因为颜回理解了他,懂得了他。如果费先生知道后学有了懂他和理解他的人,也一定如孔子一样高兴的。

作为题外话的 “费孝通帕森斯之谜”

作为题外话的 “费孝通帕森斯之谜” 虽然费孝通自陈“不求人知”,但我们还是禁不住对他的好奇。

多年来,我一直心中存有一个谜团,即“费孝通帕森斯之谜”。最初,我觉得费孝通1943年访美是到过哈佛大学的,他的文字中对哈佛大学教授梅奥——著名管理学家和人际关系学说的创始人——谈了不少,但似乎从未对哈佛大学社会学系的塔尔科特·帕森斯教授置词。难道在美国他们没有谋面?那该是多么遗憾的事情!我总以为帕森斯与费孝通在各自国家社会学界的地位有某种相似之处。

后来读到一些文字发现,费孝通1943年访美的邀请函正是帕森斯所写。

在2000年《美国社会学家》夏季号上的一篇帕森斯与哈佛远东研究的论文《塔尔科特·帕森斯与哈佛大学的“远东”,1941- 1948:比较制度与国家政策》(暂译,“Talcott Parsons and the ‘Far East’ at Harvard, 1941-48: Comparative Institutions and National Policy”),明确写着,费孝通在1943年10月11日和18日,两次与帕森斯一起讲课,主题是中国乡村社会和中国城镇。帕森斯参与了战时远东研究,主要为了以全球视野,摆脱欧洲中心主义的形象,对亚洲国家做比较制度研究,尤其是中国和日本。就在这个背景下,因缘聚合,实现了费孝通与帕森斯的共同讲座之机。

从共同的老师马林诺夫斯基来看,两人算是同门,都从事社会学研究。1924年帕森斯去伦敦政治经济学院读书,受到马氏影响很大。费孝通1936年去跟随马氏读博士。两人理论附庸上都是功能主义者,而且两人又有过直接接触。但为什么在费孝通的文字里,从未出现过关于帕森斯的只言片语?费孝通公开文字语料库里,没有出现帕森斯的名字,甚至在其未刊发的文字里也没有。一次都没有!“费孝通晚年谈话录”整理者张冠生先生回忆说,也从未听到费先生提到过帕森斯。

这真是留给后学者们的一个有趣的谜!

本文系独家原创内容。作者:陈心想;编辑:西西;校对:柳宝庆。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。 最近微信公众号又改版啦 大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

最近微信公众号又改版啦 大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情