1954年,北京马上就要开一场大会,这场大会对新中国以后的路子和头一个“五年计划”都至关重要。

不过,就在好多开会的委员们还在大厅里等着的时候,周恩来总理却悄悄走到陈赓旁边,轻声吩咐他:“等会儿会议一开始,你带上枪,坐到高岗后头去。”

听到这话,陈赓心里猛地一颤,惊讶地看着总理。不过他很快就回过神来,紧接着,他认真地向周总理点了点头。

高岗这家伙到底是谁?他凭啥能参加那么重要的会议?他又干了些啥,让周总理和陈赓大将都对他特别警惕?既然他被当成了要提防的人,那他最后到底怎么样了?

【被彭老总称赞的抗美援朝“首功”】

聊起高岗这个人,就肯定会说到抗美援朝那会儿。

那时候,高岗虽然坐上了计划委员会和东北行政委员会两把交椅,表面风光无限,权力挺大。但实际上,他真正出彩的地方是在东北,还有朝鲜战场上。

在抗美援朝那场大战里,彭大将军可是威名远扬,国际上大家都叫他“战神”,在国内也是头一号功臣。不过呢,彭大将军自己可不这么认为,他还亲口说过:头号功劳得算高麻子的。

他提到的那个“高麻子”,其实就是指的高岗。

新中国一建立,高岗就去东北挑大梁了,他主要的工作就是搞定战后的老百姓生活,还有让当地的经济重新活起来。

他接手后,东北的变化可大了。粮食产量噌噌往上涨,比去年多了两成。工业生产也是火力全开,总产值直接冲破了原先定的4.2%的目标。他还亲自上手,把以前风光无限,但被战乱糟蹋得不成样子的鞍钢给重新建了起来。

说起来,东北这块地方,一直以来都是工业的大头,在解放前,它的工业实力就已经占了全国的一大半。等到新中国成立后,国家更是看重重工业的发展,就连苏联帮忙建的工业项目,也大多选在了东北。这么一来,东北的经济状况,那可真是牵一发而动全身,对全国经济都有着不小的影响。

高岗后来实际上成为了东北的第二把手,接过了张作霖之后“东北王”的称号。

朝鲜战争一打响,东北这块地方就成了最重要的后方基地,后勤保障的事儿可大了去了。高岗呢,他是东北的头儿,给朝鲜战场送物资这事儿,他是使出了老劲儿。

那时候,好几十万的志愿军战士,迈着大步、精神抖擞地跨过了鸭绿江。别看他们气势如虹,但后勤补给却快到了撑不住的地步。用副司令洪学智的话讲,这场“后勤大战”简直太关键了,它不仅影响着前线的战斗规模,还直接决定着仗能不能打赢。

高岗他搞定了从苏联经过东北到朝鲜的运输路线,给前线送去了大堆的物资和枪械,这才给抗美援朝的胜利打下了底子。要说抗美援朝能让联合国军认输,高岗的作用那可真不小。

说到这事儿,彭老总向来直截了当,在给中央写的那份功劳报告里,他对高岗那是一个劲儿地夸,好话不断。

但就是这么一位人物,从1954年开始,就慢慢从大家眼里不见了。高岗的离去,表面看像是碰巧,其实早就是注定的了。

【泡在苦水里的前半生】

1905年,高岗在陕西的横山县呱呱坠地。那会儿,他的名字还不是高岗,而是高崇德。

那时候,家里头虽然不富裕,但爸妈、哥哥姐姐给的关爱,把那些物质上的不足都给补上了。说真的,高岗的小时候过得还算挺幸福的。

然而没过多久,他7岁那年,所有的幸福就像被打破的镜子,一下子全碎了。

先是,她亲爱的妈妈突然生了重病,没过几天就瘫倒在床上了。看到她妈妈那么难受,高岗的爸爸硬着头皮去向地主求了点钱,但遗憾的是,这些钱也没能挽回她妈妈的生命。

妈走了以后,爸根本顾不上伤心,整天忙着挣钱还债。但就算他这么拼,狠心的地主还是找茬说利息越滚越多,硬是把我姐抢去当小老婆了。

高老汉被气得不行,没多久就断了气,带着怨气走了。他快走的时候,紧紧抓住两个儿子的手,反复叮嘱他们,不管怎样,书一定要读下去,得让高家在村里抬起头做人。

为了让高岗和他哥能继续上学,小妹只能把自己卖给村里的一户有钱人家,做了人家的“童养媳”。

一个曾经其乐融融的六口家庭,一下子就变得四分五裂,这种巨大的变化让年纪还小的高岗感觉快要受不了了。

每晚一合上眼,他脑子里就像放电影一样,闪过老爸临终那痛苦的样子,耳边还回响着姐姐妹妹们的哀嚎。他只能在心底一遍遍地对“家里人”,也对自己说,他一定会替他们讨回公道,绝不会让亲人白白送命。

小时候经历了不少波折,高岗因此锻造了一颗强大的内心。这让他变得非常坚韧,同时也特别敏感。正是这样的特质,让高岗在以后的日子里,展现出了耀眼的光芒。

不过,说得好听点是因为某人,说得难听点也是栽在某人手里,高岗压根儿没料到,自己有朝一日会因为这份“特别”,把自己给整没了。

1922年,高岗成功进入了横山县第一高级小学。在那里,他翻开了书本,发现外面的世界跟他想的完全不同。他心里头明白,家里受的苦不是偶然的,整个中国都像得了重病一样。想要摆脱这种困境,唯一的办法就是改变!

因此,他自个儿去找共产主义的理念,踊跃参与那些推动社会往前走的事儿。他这些“不一样”的举动,没多久就被县里的政府给注意到了。

横山高小的校长怕惹麻烦,立马就做了决定,把那个学生开除学籍,直接让他卷铺盖走人。

高岗虽然没办法再留在学校,但他并没有因此感到沮丧。没想到的是,他因此遇到了一位对他人生影响巨大的好朋友,刘志丹。

由于都参加了“共进社”,这俩志同道合的人很快就成了搭档。那时候,他们虽然还没正式成为中国共产党的一员,但已经把学生活动搞得热火朝天。

因为这个原因,高岗得到了民主人士杜斌丞的赏识,特别被招进了榆林中学。没过多久,通过史唯然的引荐,他加入了中国共产党,成了一名骄傲的党员。

就在他们觉得一切顺风顺水、心满意足的时候,命运却给他们来了个措手不及的“恶作剧”。

【跌宕起伏的革命路】

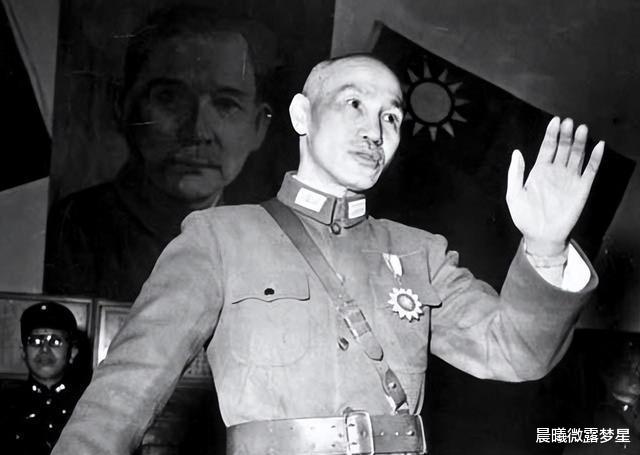

1926年的时候,国民党反水了,导致国共第一次联手合作就这么完了。接着呢,蒋介石就大开杀戒,光那一年,就有一万多名共产党员丢了性命。

高岗和刘志丹这两个刚入党不久的“新手”党员,那股子激动劲儿还没消停呢,就被国民党的人追得满街跑,跟逃难的老鼠似的。眼瞅着他们想要让中国变个样、把中国解放出来的美梦快泡汤了,可高岗心里头那股子信念,愣是一点儿没动摇。

不就是重新开始嘛,我有信心搞定!

高岗很快调整好心态,和刘志丹一块儿,在西北地区忙活着。两人计划悄悄地进行军队动员,时刻准备着搞武装暴动,好配合中央的行动。

可能是因为大家长时间受国民党之苦,所以高岗开展的兵役工作进展得相当顺畅。

但他万万没想到,就在起义要开始的头天晚上,事情却一塌糊涂地砸了锅。不光那些已经准备行动的队伍被围了个水泄不通,他自己也挂了彩。要不是刘志丹机灵,他可能就被困在那里出不来了。

这次的挫折,让他心里头特别难受。

跟以前被国民党追捕的经历比起来,这次的事儿他觉得自己挺冤的,因为那事根本不是他挑的头。要是换作他自己动手,他肯定会在蒋介石变脸前就做好准备,啥都安排妥当。

但这次,整个事儿都是他一手策划和安排的,刘志丹也只是帮他跑跑腿。结果到最后还是没能成功,这让他心里开始犯嘀咕,难道自己真的没那个本事?

幸运的是,他身边有个铁哥们。

刘志丹这个朋友很快就瞧出高岗不对劲儿了,他没让高岗自个儿在那儿瞎琢磨太久,而是一个劲儿地好言相劝,给他打气。瞅着刘志丹那不容置疑的眼神,高岗这才半推半就地接受了,咬咬牙又站了起来。

不过挺可惜的,后来几年,高岗因为性格上的问题,经历了不少起起落落。虽然他凭借着出色的能力和素质,每次都能东山再起,但心里头还是留下了很深的伤痕,怎么也挥之不去。

1935年9月份,那时候高岗是红十五军团的政治部主任。在劳山那场战斗中,他亲自上阵,不带一点犹豫,最终把敌人给打败了。可谁成想,仗打赢了,高岗回来没多久,就在“肃反”行动里被抓了。跟他一起被抓的,还有刘志丹、习仲勋他们几个。

尽管后来毛主席出手相助,让高岗重回工作岗位,但他心里始终有个坎儿过不去。他觉得自己本事大,对党那也是百分之百忠心,怎么就会摊上这么一档子“倒霉”事儿呢?

可能就是这些不满情绪,悄悄预示了他以后的下场。

【被权力欲望冲昏头脑】

新中国成立后,高岗因为干得特别出色,被大家选为了咱们国家的副主席。

没想到,高岗一爬上高位,立马就变了个样。他不仅到处宣扬什么“红区白区那一套”,还随便诋毁像刘少奇这样的国家大功臣。更过分的是,他搞起了“小团伙”,建了个自己的“小天地”,结果从原来的革命英雄变成了革命的“反面人物”。

1953年,高岗找了个休假的由头,其实是为了到处拉人站队,他跑遍了华东和中南地区,到处宣扬他那套“军队高于党派”的说法。

在某种观点中,似乎认为只有那些来自井冈山、经历过战斗洗礼的人才有资格领导共产党。然而,这种划分并不准确,也过于简化了复杂的党内格局。实际上,党的领导并非仅仅基于地域或经历,更重要的是个人的能力、贡献和群众基础。将共产党简单地划分为“红区”和“白区”,并以此为标准来评判领导人,是不恰当的。这种做法忽视了每个党员和领导干部的个体差异和他们为党的事业所做的努力。例如,刘少奇同志作为党的杰出领导人之一,他的贡献和成就是不可忽视的。将他归为所谓的“走资派”,不仅是对他个人的不尊重,也是对历史事实的歪曲。因此,我们应该摒弃这种片面且带有偏见的观点,以更全面、更客观的视角来看待和评价党的领导人和他们的贡献。同时,我们也应该铭记历史,珍惜来之不易的革命成果,继续发扬党的优良传统和作风,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

他那些激进的说法,很快就让中央政府给盯上了。

1953年那次政治局扩大会上,毛主席直接但含蓄地说了:“咱们北京啊,有两个指挥中心。一个是我带着的,光明正大,干啥都摆在明面上;另一个呢,是别人领头,暗地里搞小动作,像暗流涌动一样。”

主席的责备,就像是给高岗敲了个警钟,让他不得不收敛起性子,变得沉稳起来。后来,他心里也动过找人说和的念头,还亲手写了一份检讨,字里行间那叫一个诚恳,但可惜,这些都没能掀起什么波澜,就像丢进大海的石子,没了踪影。

1954年那会儿,“四中全会”马上就要开了,委员们一个接一个,按顺序走进会场。可就在平常的检查环节,警卫人员竟然在陈赓身上翻出了一把枪。

瞧见警卫们一下子变得如临大敌,陈赓没吭声,只是偷偷跟警卫员说了句:“这是总理下的令。”警卫们一听这话,又忍不住多瞧了陈赓一眼,这才让开身子,放他进去了。

进去以后,陈赓到处瞅瞅,一瞅见高岗的座位,心里就踏实了,赶紧走到高岗后头,一屁股坐了下来。

他心知肚明,今天的会议重头戏之一,就是要解决那个“高岗的事儿”。为了怕他一时冲动,做出啥出格的事儿,周总理特地让他带着枪,在一旁留意着。

会议结束后,高岗这个主角,虽然心里头特别难受,但倒是挺老实的,没搞出什么乱子。会议一完事儿,他就默默回了家,从那以后,就再也没出过门,一直待着家里头。

过了俩月,高岗在东北的那些老手下一个个都被处理了,但奇怪的是,作为主要推手的高岗自己却好像被大家忘了似的。到头来,心灰意冷的高岗在1954年8月17日,吃了好多安眠药,自己结束了生命。

可能高岗心里是真的感到后悔了,也可能没有,但这些都不再是关键了。有的过错还能有挽回的余地,可有的过错,一辈子就那么一回,没法重来。