【和平良机终擦肩】

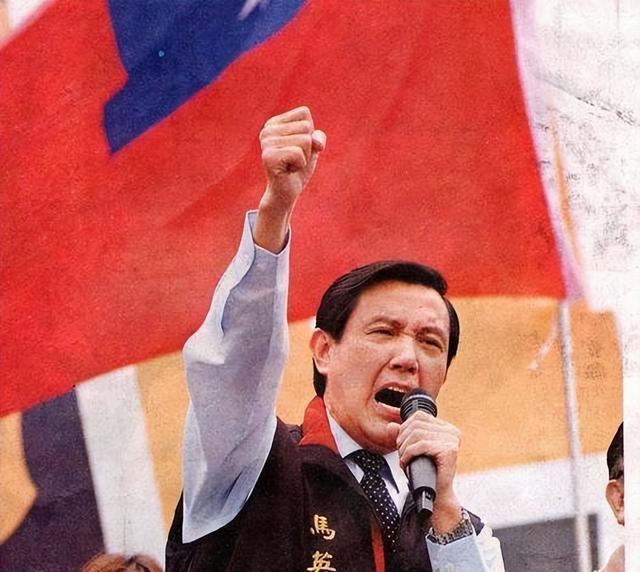

2008年3月,台北欢庆热烈,马英九以超五成八选票当选台湾地区领导人,喜讯迅速传遍全岛。市民挥旗庆祝,期盼两岸关系能迎来新机遇。

陈水扁八年执政期,台海局势紧张。他推行“以武谋独”,挑衅两岸关系,寻求美日军事支持,组建“扁家军”。此举致台海高危,民众生活受影响。马英九上台带来改善希望。

上世纪九十年代初,汪辜会谈使两岸关系出现转机。虽为民间对话,但基于九二共识达成的四项协议,为两岸交流奠基。会谈现场气氛融洽,被誉为两岸和解的历史性突破。

马英九上台后表现令人失望,他主张“不统不独不武”,态度模棱两可。对岛内“台独”言论,他以言论自由开脱;谈统一时称不排斥,却无行动。此做法暴露其平衡势力、谋求私利的意图。

2008至2016年,两岸和平统一本应迎黄金期。经贸、文化交流紧密,万台胞赴大陆观光、经商、求学。大陆市场助台企发展,高校互认学历,为青年搭建交流平台。

马英九未抓住历史机遇,虽在经济文化上促进两岸交流,却在政治统一上态度不明,甚至对敏感议题向“台独”释放错误信号,阻碍了统一进程,为政局变化留下隐患。

【困局重重意难平】

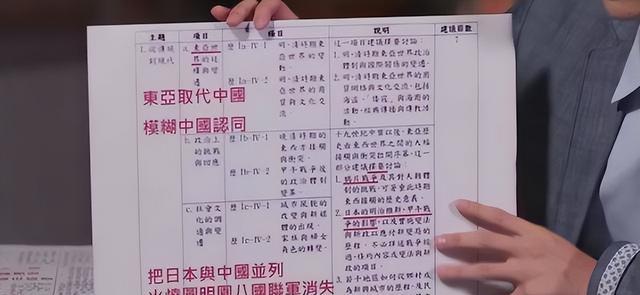

2016年,台湾政坛现重大转折,蔡英文执政致两岸关系恶化。她摒弃马英九时期态度,采取激进路线,在教育、文化、媒体等领域推行“去中国化”,加剧两岸紧张局势。

媒体舆论管控趋严,台当局以行政手段施压新闻报道,致两岸议题报道受限。批评声音遭边缘化,负面大陆报道受鼓励,致台湾民众难全面客观了解大陆现状。

在台湾教育环境和舆论影响下,许多青年对大陆认知偏差严重。民调显示,不少台湾青年排斥大陆,这与教育及信息来源有关。蔡英文当局还通过政策和文化活动强化“台湾认同”,加剧两岸对立。

在国际关系上,蔡英文当局热衷勾结美日等国,寻求外力支持,耗费巨资购军备、办“联演”,加剧台海紧张,重创台湾经济,民众福祉被边缘化,资源倾斜于军备采购。

基层民众生活受显著影响,台湾经济增长放缓,青年就业难,房价高,迫使专业技能青年赴海外。大陆经济蓬勃,机遇众多,吸引台湾人才。台当局却限两岸交流,致民众错失发展良机。

两岸民间往来中,探亲、旅游、商务需求依旧,但政策致交流减少。台商在大陆既受政治压力,又需维持经营,影响经济发展及两岸民众情感联系。

【借古鉴今寻良策】

三百余年前,施琅运用“武统开局,和统收尾”之策,既彰显军事力量,又提供和平途径,成功促成了台湾回归。此历史经验值得我们深入探究与参考。

台湾当时由郑氏三代统治,虽逐走荷兰殖民者,但政经形势趋紧。清廷欲收复,任施琅为统帅。施琅精通兵法,未贸然全面进攻,采取稳扎稳打策略。

施琅首取澎湖为战略支点,因其控台湾咽喉。海战中,清军展压倒性优势,震惊郑军。但胜后施琅未追击,反施缓和之策。

施琅高明处在于知武力为手段,和平乃目的。败郑军后,他善待降兵,释放俘虏。此仁德之举获台湾民众信任。同时,他发告示阐明利害,表达清廷和平统一诚意。

郑克塽深思熟虑后,鉴于清军强大的军事压力及其展现的和平诚意,决定投降。此举避免了无谓牺牲,并为后续统治奠定了坚实基础。

这段历史的启示为:统一需结合军事威慑与和平谈判,不可偏废。尽管两岸形势今非昔比,但这种统一策略仍具现实意义。

施琅的成功显示,展现军力时需留回旋空间。威慑为手段,和平乃目标,关键在于使对方认识统一必然性及自身利益,方能达成真正持久统一。

【统一未来正可期】

站在新历史节点,需深思两岸统一路径。和平统一虽理想,但台当局分裂行径增难度。武力统一虽速,却伤亡大、动荡烈,非所愿见。

两岸统一迫在眉睫,军事手段或非最优。军事实力差距显威慑,应促其建设性推动和平谈判,避免激化矛盾,和平谈判结合威慑值得考量。

统一是新起点。需深思并妥善解决两岸深度融合、化解历史隔阂及完善治理体系等问题。这要求具备统一决心、勇气及治理智慧、耐心。

时代变迁,形势更迭,祖国统一任务恒久不变。面对复杂局势,需保持战略定力,主动把握历史,务实灵活推进统一。两岸同胞共力,祖国完全统一定能实现。