“日本的大阪世博会这次可真是又拉了坨大的”。

4月13日,大阪世博会正式开幕了。

可没想到在开幕第一天,现场的状况便没有断过,还遭到了众多网友的吐槽。

这次日本又搞砸了哪些事情惹来笑话?

筹备阶段就暴露重大问题

2025年大阪世博会本应是日本向世界展示其技术与文化实力的绝佳舞台。

然而,这场国际盛事却在筹备阶段就频频爆出令人瞠目的问题,甚至被外界戏称为“灾难预演”。

然而,就在获认证仅一周后,这座耗资344亿日元的建筑便遭遇了致命打击——面向大海一侧的护岸突然塌陷,崩塌范围长达600米。

更令人震惊的是,施工方在2月17日发现问题后,竟隐瞒近一个月才对外公开,直到3月11日才被迫承认。

设计团队仅用沙土抵御海浪,却未设置混凝土防波堤或加固地基,这种近乎儿戏的方案注定会失败。

如果说建筑质量暴露了技术层面的失误,那么场馆建设的混乱则彻底撕开了管理混乱的遮羞布。

最初1230亿日元的预算如脱缰野马般飙升至2350亿日元,增幅高达1.9倍。

这种失控背后,是主办方强制使用本地建材与施工团队的固执决策。

因为成本飙升,墨西哥、俄罗斯等8个国家选择退出。

无奈他们只能选择自建,但毕竟人力有限,在开幕式开始前完工率竟然不足两成,部分展馆甚至还处于一片狼藉的“工地状态”。

而预算的失控不仅体现在宏观数字上,更在细节处显露荒诞。

场馆选址的争议同样不容忽视。

但令人意外的是,在开幕式仅剩6天,场馆内甲烷浓度一度超标。

不过还不等网友们吐槽这些,开幕式后的现场乱象更加受人诟病...

开幕后现场混乱不堪

首先是承载着入场秩序重任的电子票务系统,在开幕首日沦为摆设。

当14万游客在同一时间涌入园区,看似先进的电子票务系统因不堪重负,服务器陷入全面瘫痪。

更糟糕的是,由于园内基站数量严重不足,导致手机信号在密集人群的挤压下失灵。

还有园区内几乎看不到任何清晰的指示牌,游客们只能盲目地跟随人群排队,秩序十分混乱。

不幸的是开幕当天还下雨,而这场雨更是将园区防雨设施的严重缺陷暴露无遗。

作为主建筑的“大屋根”,本应是遮风挡雨的庇护所,却因其开放式设计无法有效挡雨。

还有多个展馆因漏水问题被迫提前闭馆,精心筹备的展览与活动无法正常开展。

园区内的排水设施更差,因为积水严重,游客们只能被迫蹚水跋涉,狼狈不堪。

最后好不容易参观完尚幸存的展馆,想要去填饱肚子吧,没想到的是园内餐饮价格是周边市场价的数倍,吃饭贵也就算了,连座位都需要额外收费。

这一个个破碎的拼图,拼凑出一个管理混乱、服务缺失的展会现场。

大阪世博会开幕后的混乱局面,不仅让远道而来的游客失望至极,也让日本精心打造的国际形象蒙羞。

不过,当大阪世博会的混乱局面持续发酵,园区内一片手忙脚乱之时,中国馆以截然不同的姿态成为这场盛会中备受瞩目的存在。

中日两国在世博会筹备与运营上的差距也随之清晰显现...

中日对比凸显差距

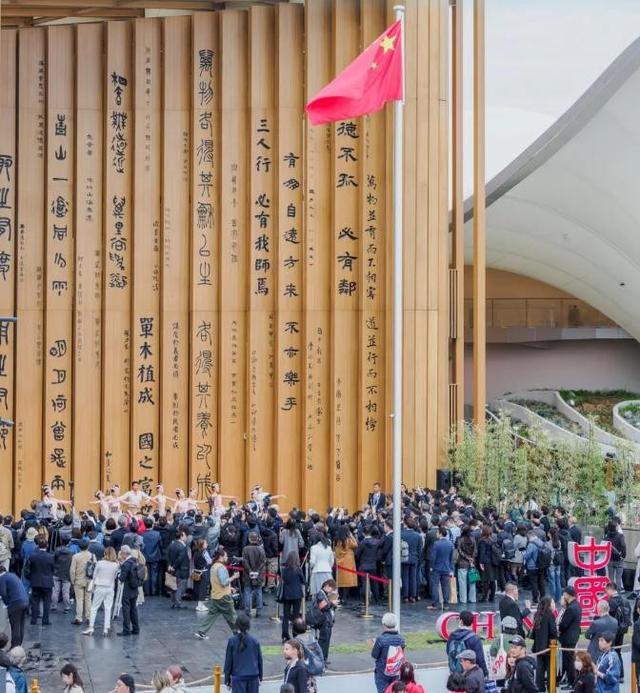

不同于众多场馆在施工进度上的拖沓,中国馆率先完成钢结构预组装,将先进的模块化建造技术运用得淋漓尽致。

走进中国馆,“天人合一”的主题贯穿始终,传统东方美学与现代设计理念完美融合,从空间布局到展品陈列,每一处细节都精心雕琢,收获无数好评。

馆内展示的高科技成果令人目不暇接,量子通信、人工智能等前沿技术,生动诠释着中国在科技创新领域的卓越成就。

同时,丰富多样的文化交流活动接连上演,茶艺表演、非遗展示等,让世界各地的游客沉浸式感受中华文化的博大精深。

中国馆的出色表现,更是得到了国际展览局秘书长的高度称赞。

最后,虽然基于大阪世博的各处漏洞,日本多次进行公开道歉,但实际行动却寥寥无几,所谓的“匠人精神”在这场混乱中似乎早已沦为空洞的口号。

应急预案的缺失,让主办方在面对电子票务系统崩溃、暴雨突袭等突发状况时手足无措,只能任由局面失控。

而对比中国景区,无论是应对极端天气还是处理大客流,都有一套完善且成熟的预案机制。

从提前预警到现场疏导,每个环节都衔接紧密,保障游客的安全与游览体验。

这场世博会就像一面镜子,清晰映照出中日两国在世博会筹办运营上的巨大差距。

中国馆的亮眼表现与日本整体的混乱无序形成鲜明对比,背后折射出的不仅是一次展会的成败,更是两国在发展理念、管理水平与创新能力等多维度的差异。

参考文献