1972年11月17日中午时分,一辆伏尔加小轿车缓缓开进江西省泰和县委招待所的大院里。车一停稳,就有个军人把车里的一对老年夫妇带到招待所东边那栋二层小楼的楼上。

招待所西头住着一位老红军,这一幕刚好被他看在眼里。

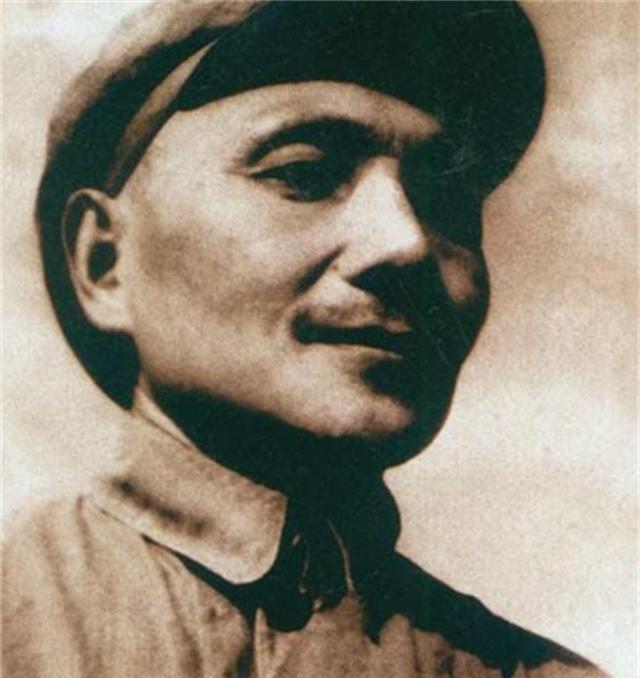

老红军池龙,他是原空军作战通讯部部长,老家就在泰和。这次,他回泰和是为了看看留在老家的孩子们。池龙到泰和之后,泰和这边就把他安排住在县委招待所西边的那栋小楼里了。

池龙看到那辆伏尔加小轿车开进招待所之后,招待所这边明显警戒更严了。县里的那些“父母官”,也一个接一个地过来了,他们表情严肃地在东边那栋二层小楼进进出出,这让原本特别平静的院落一下子就多了几分神秘的感觉。

池龙心里想,从那小轿车上下来的,肯定不是普通客人,准是个大人物。

中午的时候,池龙瞧见县委书记刘步山刚从小楼下来。在泰和都住了好些天了,池龙和刘步山也熟络起来了。池龙赶忙把刘步山拽进自己屋里,急切地问:“老刘,今儿来的客人是谁?”

刘步山往四周看了看,小声对池龙说:“邓小平来了!”

是邓小平!池龙怎么也想不到,邓小平会在这个时候出现在泰和这么个小地方。池龙以前是红一方面军的老兵,长征开始的时候,他就是当时担任中央秘书长的邓小平的警卫员,和邓小平有不少交集。

可自打邓小平被打成“中国第二号走资派”以后,池龙都很久没听到邓小平的消息了!

邓小平出现在江西,这得从1969年开始说起。

1969年10月17日,林彪发出《关于加强战备,防止敌人突然袭击的紧急指示》,让全军都进入紧急战备状态。

第二天,这份“紧急指示”被加上“林副主席第一号令”的名头下达到部队,解放军整体进入紧急战备状态。

林彪还作出决定:为了配合战备的需求,把好多老帅从北京疏散到全国各地去。

随后,朱德、董必武就被疏散到广东去了,叶剑英被疏散到湖南,陈云被疏散到江西,聂荣臻、陈毅他们被疏散到河北,邓小平就被送到江西南昌了。

中央办公厅主任汪东兴通知邓小平去江西“疏散”。邓小平就对汪东兴提了一个要求,说他的继母夏伯根年纪大了,没人照顾,想带她一块儿去江西。汪东兴马上就答应了。

当邓小平一家正在收拾行装的时候,他们还不知道,为了把他们在江西的生活安排妥当,周恩来正亲自给江西那边打电话,让江西方面照顾好小平同志一家。

周恩来对江西那边提出的要求是这样的:“邓小平夫妇到江西,一边学习,一边参加点合适的劳动。他年龄大了,要对他们的生活给予适当的照料。”

电话里,周恩来还专门对江西省革委会主任程世清嘱咐道:“毛主席讲过,邓小平同志的问题跟其他人不一样。”

在周恩来亲自关心下,程世清说道:“总理的指示,我们一定坚决执行,邓小平夫妇的绝对安全,我们保证……”

邓小平夫妇到江西之后,就被安排去南昌新建拖拉机修配厂干活儿了,住的地方,安排在了原南昌步兵学校的一栋两层小楼里。

江西可是邓小平战斗过的地方。40年前,就在这片红色的土地上,他遭遇了人生里第一个大起大落。40年都过去了,他还会畏惧人生中的风雨吗?

到了江西之后,邓小平和卓琳、夏伯根进行了生活上的分工。邓小平是家里仅有的“壮劳力”,拖地板、劈木柴、砸煤块这些重活儿就由他负责。

卓琳可细心,扫地、擦桌子、洗衣服、缝纫这些细致的活儿都归她干;夏伯根厨艺超棒,生火、做饭就由她负责。这三位老人,彼此关怀照顾,日子过得既充实又有活力。

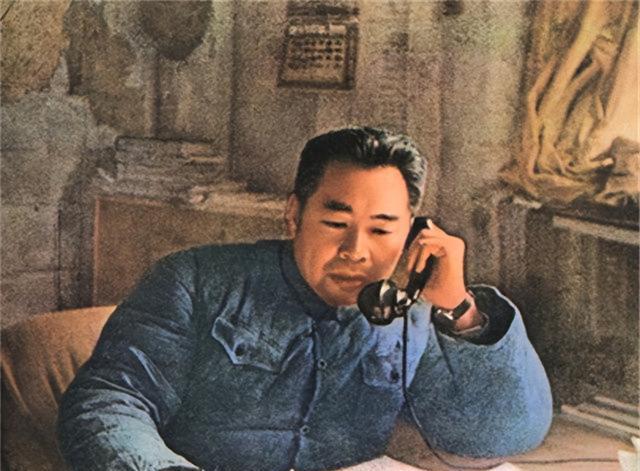

陶端缙当时是新建拖拉机修配厂的车间主任。他还记得邓小平第一天来厂里劳动的情形,那天邓小平穿着一件有点褪色的蓝色中山装,脚蹬一双解放鞋,不过精神特别好。一进车间,邓小平就对他说了句“早上好!”

陶端缙晓得邓小平,也特别敬重这位老人家。他原本打算安排小平去车间干那种清洗零配件的轻松活儿,可小平说自己腿有毛病,长时间蹲下再站起来可费劲了,就主动要求干“钳工”。

邓小平讲,他以前在法国勤工俭学的时候干的就是钳工,那现在就相当于“重操旧业”,肯定能干得很棒的。

邓小平干钳工的时候,手法那叫一个熟练,车间里的工人瞧见了,都惊得不行。活儿干得这么好,工友们都忍不住称赞:“这手艺,起码能算个四级钳工!”

每天只要一走进车间,邓小平就立马拿起工具,一声不吭地闷头干活。卓琳就劝他,说干累了的话可以搬个椅子坐会儿呗,可小平不答应,说:“不行,我要是坐下去,可就站不起来。”

邓小平下放到江西的时候,从北京带了好多书过去,对他来说,读书可是最好的放松法子。

1971年林彪出事后,邓小平给毛泽东写信时也提到:“这两年我每天上午去工厂干活儿,下午和晚上就看书、看报、听广播,再做些家务事。”

工人师傅们为了让小平同志上下班方便些,就在工厂后墙开了个小门,还拿炉灰渣铺了条500米长的小路,这条小路直通小平同志住的小楼。小平同志在这条小道上来来回回走了三年零四个月,大家就把这条小道叫做“小平小道”。

“小平小道”是一条弯弯曲曲、杂草丛生的田间小道。小道不宽,两边就是庄稼地。这小道可不一般,小平同志每天都在这条小道上来回走,一边走一边观察、思考,还等待着什么。

他天天在小平小道上来回走,对社会主义本质、发展生产力、科学技术、国际环境这些问题都思考得比较深入了。

这些思考,就是后来改革开放思想的萌芽,给之后的全面整顿还有改革开放在思想上打了底。

卓琳讲过,“经过三年的观察,邓小平对国家命运前途愈发忧思。经过三年的思考,他思想更明确了,思路更清晰了,信念也更坚定了。”

他复出不久就领导全面整顿,党的十一届三中全会后又制定新时期的路线方针政策,这些都受到了直接的影响。

要是没有小平小道那3年,就不会有1975年小平同志复出时大刀阔斧搞整顿,也不会有1978年之后改革开放那些大胆又强有力的举措了。

1971年11月5日,新建县拖拉机厂冷不丁通知邓小平去听一份中央发的文件。卓琳记得,小平听完文件回到家后,就给毛泽东写了封信。在这封信里,邓小平表示自己想出来工作。

1972年1月10日,在陈毅元帅的追悼会上,毛泽东肯定了陈毅是个好人、好同志,还表示邓小平虽犯了错误,但这属于人民内部矛盾。

周恩来领会了毛泽东话里的意思,马上就把毛泽东的话传达出去了。

邓小平敏锐地察觉到,历史即将发生重大的转折。于是,他再次给毛泽东和中央写信,信里写道:“我感觉自己身体还不错,都68岁了,但还能做些技术性的工作,还能为党和人民做些事……”

8月14日,毛泽东针对邓小平批示道:“他不存在历史方面的问题……他在协助刘伯承同志打仗的时候很得力,是有战功的。而且,进了城之后,也不是啥好事都没做过。”

比如说率代表团到莫斯科去谈判的时候,他可没有向苏修低头。这些事我以前都讲过好多次了,现在再讲一次。

毛泽东的这个批示,那可是重新启用邓小平的一个信号。周恩来就赶紧让中共中央办公厅,以最快速度把毛泽东的批示拿给中共中央政治局委员们传阅,还在8月15日的中央政治局会议上传达了毛泽东的批示。

与此同时,周恩来以中央的名义通知中共江西省委:马上撤销对邓小平的监视劳动,恢复他的党组织生活,还准许邓小平开展一些参观访问、调查研究形式的活动。

1972年11月12日,邓小平陪着夫人卓琳,坐着一辆“伏尔加”小轿车,开启了他在复出之前的外出调研之旅。

这次调研,小平同志先到樟树市去参观了江西盐矿和四特酒厂,接着就从吉安、永新、宁冈一路到井冈山茨坪,还参观了黄洋界那些战斗遗址。

在茅坪八角楼那地儿,讲解员提到林彪把“朱毛会师”改成“毛林会师”这事儿的时候,邓小平很生气地讲:“假的咋也成不了真的,真的那就是真的!”

邓小平离开茅坪后就到了泰和县。11月17日上午,他去参观了泰和糖厂还有插秧机厂,还看了插秧机操作表演,之后就到泰和县委招待所休息去了。池龙能在泰和县委招待所见到小平同志就是因为这个。

池龙一听说小平来了,觉得这可是个超级难得的机会,绝不能放过。所以他就求刘步山,想让自己能和小平同志见个面。

刘步山心里清楚,池龙是小平的老部下。可这怎么说也是邓小平“下放”到江西之后的首次外出,江西省委之前还特地叮嘱过,不允许邓小平单独和任何人会面。

可刘步山一瞅见池龙那着急的眼神儿,就狠不下心拒绝了,只好硬着头皮应下说试试。

邓小平午觉睡醒之后,刘步山敲响了小平的房门。刘步山一进去,先是跟小平唠了些泰和县当地的风土人情,瞧着小平精神头挺好的,就壮着胆子跟小平讲:“首长,有个老红军叫池龙的,想要见见您……”

小平一听到“池龙”这个名字,立马就笑了,一个劲儿地说:“行,行,赶紧让他过来!”

没过多久,刘步山就带着池龙来到邓小平的房门前。池龙稳了稳情绪,再理了理衣服,然后才缓缓推开房门。

门一打开,池龙就瞧见了那张熟悉的面庞。他一个箭步冲上前去,朝着邓小平规规矩矩地敬了个军礼,接着紧紧攥住邓小平伸来的手,兴奋地问:“老首长,您身体咋样?”

邓小平笑着对池龙讲:“身体还不错,我可记得你,那时候你还是个小伙子!”小平边说边拉池龙在自己身旁的沙发上坐下。

当年老首长和老部下一见面,肯定得好好回味一下过去那些不简单的日子。他俩聊起红军时候的好多旧事,一会儿笑得特别开心,一会儿又想起牺牲的战友,不禁陷入沉思。

聊着聊着,两人又开始说起了自己的近况。

针对当时的一些情况,池龙心里头有个事儿怎么也想不明白,就对邓小平说道:“老首长,要是就这么一直下去的话,咱们党和国家会变成啥样儿?”

池龙提出的疑问,让小平同志特别有共鸣。小平同志拍着池龙的肩膀讲:“林彪这人可不能说没本事,他就是个伪君子。你得正确看待自己的遭遇,要是带着个人恩怨可不行。”

池龙看着邓小平,一下子不知道该说啥了。

邓小平遭受的不公正待遇可比自己严重多了,可他,一点抱怨都没有,对党和毛主席也没有任何怨言。这是多么高尚的情操,他的胸怀坦荡又博大,自己怎么都比不上。这么一寻思,他就觉得特别羞愧,瞅着面前的老首长,眼泪就流下来了。

见池龙很激动,小平又轻轻拍了拍池龙的肩膀说:“咱们党和国家的日子肯定会好起来的。”然后话锋一转,带着蔑视的语气讲:“就是有几个书生在瞎折腾!”

小平和池龙聊聊,这一聊就持续了三个多小时。眼瞅着天黑了,可他俩还是聊得兴致勃勃,感觉没聊够。当天晚上,刘步山按照小平的吩咐,安排池龙和邓小平一块儿吃了顿晚饭。

邓小平的女儿毛毛在《我的父亲邓小平》中详尽地记录了邓小平和池龙的这番谈话。

毛毛在书里写着:“六年,这可是父亲头一回对‘文革’的事儿说这么多话。其实,这些想法在他心里早就有了定论,就是他这人特严谨,平常从不轻易谈论这些。这次,政治环境变了,又在革命圣地碰上了革命同志,于是就把憋在心里好多年的想法一股脑儿地说出来了,可算是畅快了。”

第二天,邓小平和卓琳跟池龙告别之后,就坐车去赣南参观,到了他以前工作过的瑞金。瑞金县的同志们一见到小平,都称呼小平是“我们瑞金的老县委书记”,这个叫法可把小平感动坏了。

1973年2月19日,邓小平一家打算动身回北京去了。这时候,修配厂有十几个工人听到这个消息后,自发地过来送行。

小平和卓琳可高兴,从车上拿了些吃的来招待工友们,还跟大家讲:“我在这儿待了三年多,给大家添了不少麻烦!以后要是有机会来南昌,我肯定会到厂里来看望大伙的!”

和前来送行的工人们简单地告个别后,小平同志就踏上了回北京的路。

3月10日,周恩来主持了一场中央政治局会议,在会上作出决定,要恢复邓小平的党组织生活,恢复他国务院副总理的职务。

3月29日下午,邓小平在周恩来的陪同下,见到了阔别三年多的毛泽东。看到邓小平那乐观积极的样子,毛泽东开心地说道:“好好工作,保重身体!”

1973年4月12日,细心的人察觉到,在周恩来总理于人民大会堂举办的欢迎西哈努克亲王的宴会上,消失了三年多的邓小平又再次出现在大家眼前!

邓小平复出后的这次公开亮相仅仅是个开端。周恩来清楚自己身体状况不佳,叶剑英身体也有毛病,也就邓小平还能算个“壮丁”。

中国当时就需要像邓小平这样既有充沛精力又成熟老练的政治家。所以周恩来在预言邓小平的时候就讲:“这可是一位以后会成为非常重要人物的领导人。”

在联合国大会第六届特别会议要召开的时候,外交部就咱们国家代表团团长人选这个事儿向毛泽东请示。这时候毛泽东就提议,让邓小平来当这个团长,让乔冠华做邓小平的参谋。

周恩来随后考虑到国内的情况,就向毛泽东建议,联合国大会要开三周,邓小平不用全程都参加。只要在大会上讲个话,和一些国家的领导人接触一下,就可以回国了。毛泽东同意了周恩来的这个提议。

1974年4月6日,邓小平带着团队前往纽约参加六届联大特别会议。当时,周恩来、叶剑英、李先念等党和国家的领导人,还有四千多首都群众,都到机场去热烈地欢送。

4月10日,邓小平在联合国大会特别会议上发言。那可是第一次向全世界讲述毛泽东不久前会见赞比亚总统卡翁达时提出的“三个世界划分”理论。这是在支持第三世界各个国家在原料和发展方面维护自己国家主权、发展民族经济、反帝反霸的立场。

1月8日的时候,十届二中全会再次选举邓小平做中央副主席、中央政治局常委。过了没几天,在四届人大一次会议上,邓小平又被选为第一副总理。

四届人大一次会议结束之后,周恩来在国务院全体会议上就讲:“我这身体不行,往后国务院的工作就由小平同志来主持。”打这起,邓小平就开始接手重病在身的周恩来的工作,主持国务院的事务了。

过了几年,邓小平,这位中国改革开放的总设计师,带着全国人民干出了惊天动地的大事业,奏响了那充满希望、活力满满的春天的故事。