海波随笔

千里之外,百米之内陈海波

我的办公室离上海油雕院很近,大概也是因为这个原因,去那里看展总是最不着急的,譬如当前正在展出的“百米之内——李淜”作品展下周末就要闭展了。油雕院有很多质量不错的展览,但因为不怎么热衷“网红、流量”,所以观展时从来也不用挤人头。这对观众来说,应该算是一桩好事吧。

时下市面上虽然有很多展览,但大多数通过征选的作品进行布展策划,或者很多当代展,大家也只是投送可以贴合主题的创作而已,要说真的为了某个展览主题专门去创作的,相较来说已是越来越少。对于艺术来说,初心很重要,毕竟这个时代,什么都讲究一个快,讲究成本,讲究值得不值得。

李淜的这场展览名为“百米之内”,所有的展品都是围绕这个主题而创作的。他以上海油画雕塑院美术馆为圆心,以其半径100米范围内的空间为创作边界,这样的设定,不仅是对创作规则的限定,更是对艺术探索无限可能性的勇敢尝试。通过构成一个独特的艺术实验场域,呈现出艺术家对现代城市生活和视觉经验的独特理解。

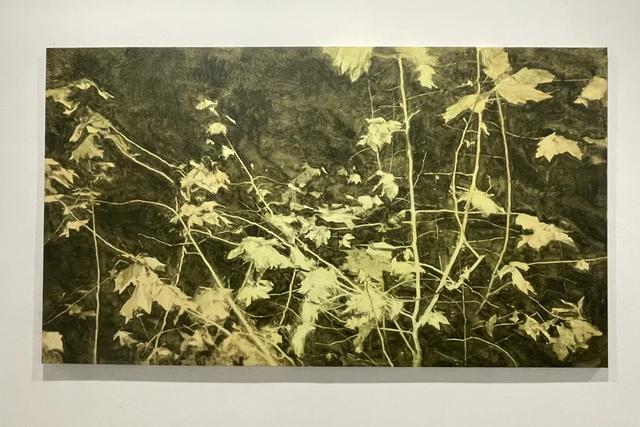

在李淜看来,天然物质与人造材料构筑了一个混杂的多重空间,从地质构造到大气层,从钢筋水泥到数字信号,百米之内浓缩了自然、社会与技术交织的复杂空间逻辑。这个空间从来不只是物理容器,而是持续进行的社会过程。在这个小小的区域内,他用画笔捕捉了各式各样的细节,也将平凡日常转化为令人深思的艺术作品。

金珠路红宝石路口的梧桐树、来福house的电梯门、金珠路电信营业厅、墙角的野猫、便利店招牌、劳动者等等都是他笔下的主角,他采用局部特写等非常规的视角,将熟悉的事物放大或模糊化。这种处理方式,使得他的作品在形式语言与图像符号之间形成了一种独特的张力,让人在似曾相识中感受到一种新奇与陌生交织的魅力。

低饱和度色彩的用色,安静而不张狂,既保留了现实的质感,又赋予了画面一种超脱现实的意境。每一幅作品都充满了生命力,仿佛它们不仅仅是画布上的油彩,而是能够呼吸、能够讲述自己故事的生命体。这种对既定图像的意味深长的运用,也深刻展现出,艺术不仅仅是美的展现,更是对生活深刻洞察与思考的结晶。

我很被这些画触动,因为在现实中,我离油雕院周围这一百米的空间很近,有很多真实生活中的重叠交汇。那些路是平日开车惯常路过的路、那些店门头亦总是擦肩而过,尤其是那家电信营业厅,业务一办就要等半天,让人服气到没脾气。然而,就在那些等待、排队的时刻,我的眼眸或许也停留在李淜所画的那些标识上过,而那些无意识的瞬间正是构成了我真实生活中的点滴。

李淜的作品,将我引入一种沉稳中,成为一个“两耳不闻窗外事”的人。于是我停了下来,想起那些平日里熟视无睹的日常,和生活中种种的细小原貌,这种聚焦,又让我清晰感受到生活被艺术化的魅力与诗意。那种魅力与诗意并不是表面上的美感,而是一种对绘画与现实、图像与认知之间的关系更加深入的理解。

在李淜的画作中,我看到了他对绘画语言的拓展和对传统观念及惯性思维的反叛。他并不仅仅满足于简单地再现现实,而是通过对既定图像的深刻运用,探索了图像的多种可能性。他的作品,既是对现代城市生活的独特诠释,也是对人类视觉经验的深刻反思。

而带给我更深刻的反思,是在视觉之外的。庄子曾说,“井蛙不可以语于海者,拘于虚也”,但今天人们的困境可能恰恰相反。清晨五点,我们能在被窝里看见挪威峡湾的日出;哪怕半夜,我们也能搜索到非洲动物迁徙的画面。我们不断滑动手机,自以为用指尖就能抵达千里之外,这种错觉,何尝不是在信息的狂欢中遗失了丈量生活的标尺呢?

我无意抵触信息化的时代,我亦常常深陷从小窗中纵览地球经纬的便利,但不得不反思,这是需要警觉的。因为当我们举着手机追逐“远方”,当算法不断投喂,企图左右我们的注意力,跨越物理距离的魔法,正让那些需要静心体察和感知周边的能力消散。而真实的生活,不该成为虚焦或不被在意的背景。

看“百米之内”展,对我是一种提醒。艺术家看似把视线的范围圈小了,我却感受到了视线的回归,于是放慢脚步,望向那些近在咫尺的景象,用心去感受周围的世界。千里之外、百米之内,不是非此即彼的割裂。而无论何时,也都不要错过百米之内的风景,它们同样值得我们珍惜和探索。

陈海波简介