周总理对自家祖坟持啥看法呢?

新中国诞生之初,周总理心里明镜似的,知道咱们国家的根基牢牢扎在广大农民身上,而那土地,简直就是农民的心头肉,的命根子。

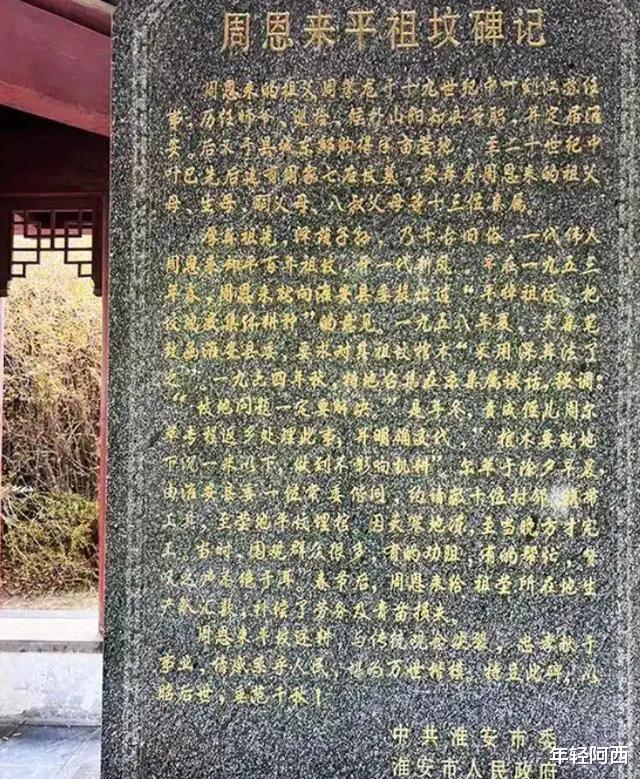

在这个重要节点,他严肃地向淮安县委的负责人表达了要铲平祖坟、把土地归还给农民耕种的意愿。

总理对平祖坟这件事,心里头可是琢磨了许久。他没少想办法,一遍遍跟相关人员说明这事有多重要。工作再忙,他也会抽空亲手写信,字里行间透出的都是对平祖坟事情的关心和催促。有时候,他还让家里人帮忙带话,把事情交代得清清楚楚。就算是跟淮安的干部当面谈工作,他也总要提上一嘴,话说得实在,盼着他们能早点办好。

有一次,总理又给淮安县委的负责人打了电话,专门强调了平祖坟这事儿。他在电话里说得斩钉截铁,一点不含糊:“这事儿得给我办妥了,土地对农民那可是命脉啊,咱得时时刻刻替他们考虑。”

在总理的老家绍兴,有个婶婶,这些年一直细心照看着周家的老祖宗坟头。后来总理说想把老祖宗的坟给平了,她心里头那叫一个纠结,真是舍不得。她觉得这么做太不尊重老祖宗了,心里头一百个不乐意。

刘淑媛两口子,作为那位总理的亲戚,心里头明白总理留下的愿望有多重。他们一趟趟地跑到婶母家,跟婶母好好聊着,慢慢说着心里话。

刘淑媛挨着婶母坐下,紧握着婶母的手,认真讲道:“婶母,总理采取这些措施,就是想让更多的百姓能有田耕、有饱饭吃。他心里时刻惦记着全国的百姓。尽管咱们对祖坟有感情,舍不得,但也得体谅总理的用意。”

经过他们多次耐心的说服,婶母的心慢慢软了下来,眼里虽然还闪着泪光,但最后还是勉强点头,答应了迁坟的安排。

王阿翻是周家祖坟的长期守墓人,他家好几代人都在守护这片墓地。一听说要平掉祖坟,他立马火了,态度强硬得很:“我们这辈辈相传的任务就是守坟,哪能说铲就铲?” 尽管王阿翻强烈反对,但当地的干部们没退缩。他们一趟趟往王阿翻家里跑,坐下来跟他好好聊。聊到最后,王阿翻总算是松了口,答应配合平坟的事儿。

1956年那会儿,周总理跟邓颖超认真商量起给岳母迁坟改成火葬的事儿。他神情严肃地告诉邓颖超:“颖超啊,现在国家正大力推广火葬呢,主要是为了节省宝贵的土地资源,还有改变一些老的风俗习惯。咱们身为领导人,得带头这么做。岳母虽然走了,但为了国家和老百姓以后的发展,咱们得做这个决定。”邓颖超心里头虽然挺舍不得,但她明白这个大道理,懂得丈夫的决定是对的,于是就很坚定地答应了。

决定了之后,总理立刻动手准备迁坟的事情。他第一时间联系了淮安当地政府,把事儿一五一十地说了清楚,还真心实意地请政府帮忙。

之后,总理让家里的亲戚去邓家,给其他家人详细说明了迁坟火化的重要性。听到这个消息,大家的反应都不一样。有的年轻亲戚,想法比较开放,马上就懂了;但有的老一辈,特别是那些被老观念绑住的长辈,实在难以接受这个做法。

邓家的一位老者心情很激动,他喊道:“这祖坟在这地方都扎根多少年了,要是动了它,风水可就乱了套,祖先们也得被我们吵醒!” 亲属们一个个反对,但总理的家人没有灰心,他们一遍遍耐心地解释,把国家的政策方向和总理的用心都讲了个明白。通过好多次的深入交流和多次说明,大多数亲属慢慢打消了疑虑,开始理解和支持总理的决定。

1957年春天刚开始那会儿,周总理专门挑了些办事老练、靠谱的工作人员,让他们去淮安帮忙。到了那儿,他们就和当地的政府还有邓家的亲戚们一块儿,齐心协力地处理迁坟的事情。

之后,淮安那边推行火葬的工作有了挺大的突破,越来越多的人自个儿就愿意并选择了火葬这种方式。

河北党员讲述:周恩来夫妇带头推广火化,并交代要把骨灰撒掉,离世后仍心系人民周恩来夫妇,他们是真正的先行者。在那个年代,他们率先站了出来,大力倡导并亲身实践火化这一新式丧葬方式。他们深知,这样的改变对于社会有着深远的意义。他们不仅自己选择了火化,还特意叮嘱身边的人,要将他们的骨灰撒掉,不留坟头,不占土地。他们说,人死了就是死了,没必要再占用宝贵的土地资源,应该让活着的人更好地生活。更令人敬佩的是,他们即便离世,心中仍然装着人民。他们表示,即使死了,也要以另一种方式继续为人民服务。这种精神,这种情怀,真是让人由衷地感到敬佩。周恩来夫妇的一生,都在为人民操劳,为人民奉献。他们离世后的这一决定,更是体现了他们大公无私、一心为民的高尚品质。这样的党员,这样的领袖,我们永远不会忘记。