在中华大地这片广袤的土地上,交通工程领域的辉煌成就如繁星闪耀,穿海地铁无疑是其中最为璀璨的明珠之一。近年来,我国多条跨海地铁投入运营,它们如同矫健的游龙,在大海之下自由穿梭,奏响了城市发展的新乐章。这些穿海地铁之所以能够成功建成并安全运营,背后蕴含着一系列先进且复杂的技术。

我国的穿海地铁各有特色,它们既是便民出行的利器,也是城市发展的重要引擎。

1.厦门地铁2号线:作为我国最早投入运营的穿海地铁,成为连接厦门本岛与海沧区的交通大动脉。这条全长 2.784 公里的穿海隧道,从海沧湾公园站出发,沿着海沧大道向北延伸,途经大兔屿、厦门西港,在国际邮轮码头上岸后,又以独特的曲线半径下穿至邮轮中心站。在建设过程中,盾构技术发挥了关键作用。盾构机在掘进时,要应对复杂的海底地质环境,其刀盘设计能够适应多种类型的岩石和土层。同时,为了保证隧道的稳定性,施工团队运用了高精度的测量技术,实时监测盾构机的姿态和隧道的成型情况,确保每一环管片的安装精度都在毫米级别。这一系列技术的应用,极大地拉近了岛内与岛外的距离,为居民的日常出行提供了便捷通道,同时也为区域经济发展创造了良好条件。

2.厦门地铁3号线:同样意义非凡,它将厦门本岛和翔安区紧密相连。这条过海隧道长约 6.5 公里、海域段约 4 公里的地铁线路,在复杂地质条件的考验下诞生。建设中,针对复杂的地质条件,采用了复合式盾构施工技术。这种技术结合了土压平衡盾构和泥水盾构的优点,能够在不同地质层之间灵活切换工作模式。在遇到高强度岩石层时,盾构机的刀具采用了特殊的硬质合金材料,增强了刀具的耐磨性和切削能力。此外,为了应对可能出现的涌水问题,施工方还运用了先进的防水技术,在管片之间安装了高性能的止水带,并对隧道壁进行了防水涂层处理,有效防止海水渗漏。施工过程中遇到的重重困难没有阻挡建设者的步伐,反而彰显了我国在应对复杂工程时的强大实力,为后续的穿海地铁建设积累了宝贵经验。

3.青岛地铁1号线:连接西海岸新区与主城区,其跨海隧道全长 8.1 公里,过海段 3.49 公里,特别是其海域段的两条主隧道设计和 0.088 公里的海底最深处,使其成为我国目前最深的穿海地铁线路,展现了高超的建设技术水平。在如此深的海底施工,面临着巨大的水压挑战。为此,隧道结构设计采用了高强度的钢筋混凝土材料,并且在管片制作过程中,优化了配筋方案,以增强管片的抗压能力。同时,在盾构施工过程中,运用了先进的泥水平衡技术,通过向盾构机开挖面注入泥水,使泥水压力与外部水压保持平衡,从而保证了开挖面的稳定。另外,为了确保两条主隧道的精确施工,采用了先进的激光导向系统和自动化控制系统,实时调整盾构机的掘进方向。

4.青岛地铁8号线:海域段长 5.4 公里,过海隧道最大埋深为海面下 0.056 公里,同样在建设中运用了类似的技术,并针对其自身地质特点进行了优化,这两条线路有效加强了胶州湾两侧的联系,促进了青岛的城市融合与发展。

5.大连地铁5号线:2023 年3月中旬开通,作为东北地区第一条跨海地铁线路,有着独特的地位。其海底隧道段 2.882 公里、海域段 2.31 公里的规模,让列车能在短短 3 分钟内完成海底穿越,给东北地区的交通格局带来了新的变化,也为大连的城市建设和发展注入了新活力。大连地铁 5 号线建设面临“长、大、高、险”四大施工难题。在应对高强度硬岩地层长距离掘进问题时,选用了大直径盾构机,并配备了高性能的刀具和强大的推进系统。针对环境风险大的问题,在盾构机上安装了多种地质探测传感器,能够提前感知风化槽、断裂带等复杂地质结构,以便及时调整施工参数。在解决隧道埋深大、水压高的难题时,采用了特殊的防水密封技术和抗水压衬砌结构。对于穿越岩溶强烈发育区的风险,运用了超前地质预报技术,结合注浆加固等措施,保障了施工安全。

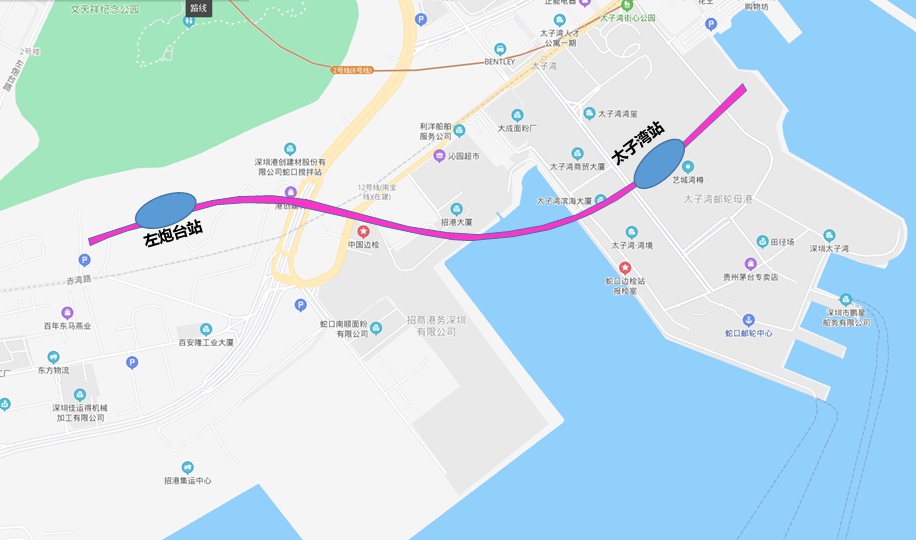

如今,穿海地铁建设的步伐仍在持续迈进。在深圳,除了已开通的拥有穿海隧道的地铁 12号线,穗莞深城际机前段正在建设中,其下穿 3.1 公里西湾海域的工程备受瞩目。在这些项目中,新型的盾构机不断涌现,它们融合了智能化控制系统,能够根据不同地质条件自动调整掘进参数。同时,建设过程中还运用了先进的抗震技术,考虑到海底地震等潜在灾害对地铁结构的影响,通过优化结构设计和采用减震材料,提高地铁的抗震性能。这些建设项目将进一步完善城市交通网络,如同在城市间编织起更为紧密的纽带,让人们的出行更加便利,也为城市发展带来更多机遇。

穿海地铁是我国交通建设者智慧和汗水的结晶。它们承载着人们的出行需求,更见证了我国交通工程建设领域的不断突破与创新。每一条穿海地铁的建成都是一座里程碑,它们让城市间的距离不再遥远,让区域发展更加协调。展望未来,我们有理由相信我国的穿海地铁建设将创造更多奇迹,在城市发展和人民生活中留下浓墨重彩的一笔,推动我国向着交通强国的目标不断迈进。