邓小平南方谈话不为人知细节,邓朴方:最后那些话,父亲拼上了命

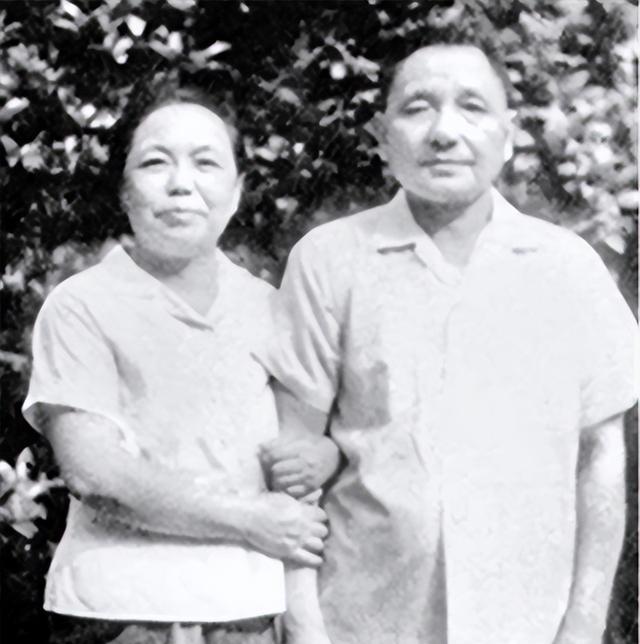

88岁的老人,行走在岁月长河中,古稀之年,是否依然怀揣着一颗勇敢的心,是否还保留着昔日的梦想和信仰?这或许是一个抽象却发人深思的课题。历史的记载中,有一位晚年的长者,他书写了一个令人瞩目的篇章,以惊人的勇气和智慧,颠覆了一个时代的既有认知,为祖国带来了新生。这位伟大的长者,便是邓小平。

我们常言道,邓小平同志的功绩不可估量。在1978年,他提出了国内改革的宏伟构想,大力推行家庭联产承包责任制,为农业的蓬勃发展奠定了坚实基础。在对外开放方面,他倡导设立特区,通过南方谈话等一系列举措,让我们踏上了中国特色社会主义的崭新道路。然而,这一切背后,实际上是邓小平同志拼尽全力,艰难跋涉的曲折历程。每一步,都伴随着内心的激烈思索和顽强拼搏。为何如此说呢?

岁月长河中的改革先锋

在坚守信仰社会主义事业的道路上,我们怀抱着对绝对公有制的坚定信念。然而,当市场经济的理念开始崭露头角,外资如潮水般涌入时,我们难免会感到一丝恐惧。毕竟,勇敢地尝试这一切,势必会引来众多人的质疑和反对。虽然老者理应拥有更为稳健的心态,但当国际局势瞬息万变,中国却依然显得犹豫不决时,这位老者却毫不示弱,勇敢地决心冲破局限,与年轻人一样,去迎接新的挑战。

不用多言,我们心知肚明邓小平同志是如何超越自我设限,突破年龄的桎梏。就单单那沉重的压力和头顶繁复的制度规划来说,这绝非一般老者所能承受的。然而,这位老者做到了。1992年1月17日,小平同志以普通公民的身份,勇敢地前往南方,探究事态的真相,掀开了南方谈话的序幕。

他的目的地是广东,但在武汉稍作停留,仅20分钟。然而,在短暂的停留中,他却以严肃的口吻向在场的众人提出了深刻的警示:“如今的问题是形式主义繁多……言之无物者不言,言之有物者亦非官僚主义,要腾出时间多干实事,少说多做。”

这段小平同志的首次谈话,措辞简练却发人深省。他坚决反对形式主义,抨击繁多的会议和繁复的文件,号召大家踏实做事,少言多行。这番言辞很快就被国务院转化为正式文件,也立即得到了中央的批示和支持。

随后,小平同志踏上了改革开放前线——深圳。下车的瞬间,深圳市长激动地说:“深圳人民盼望您来,盼了整整8年。”这句发自肺腑的感慨让小平同志感动不已,眼中泛起了泪花。

整整8年,他在这条坎坷的道路上前行,而此时他已迈入88岁高龄。然而,尽管他年事已高,但这条道路的终点依然遥不可及。人们对这条道路的理解或许还未完全到位,但他依然坚定地前行着。人们或许会思索,他还能支撑多久呢?

岁月留痕下的勇者

那一刻,小平同志的女儿邓榕半撒娇地在他耳边说:“人民欢迎,广东和深圳的领导欢迎你。”小平同志恢复过来,欣然回应众人,随后与大家一同登上了一辆中巴车。千里迢迢,颠簸劳顿,家人们劝说他好好休息。然而,他却笑言:“我坐不住啊,想到处去看看。”

随后,在宾馆里,小平同志漫步徜徉。邓榕提起了1984年他为深圳特区题词的事情,瞬间勾起了他的兴致。他口中念出了那段文字:“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。”没有一个遗漏,也没有一个错字。大家都对小平同志的记忆力赞叹不已,羡慕得不已。然而,在大家的敬佩之余,邓榕却显露出忧心忡忡的神色。原来,小平同志的身体其实已经出现了一些问题,他老了,精力有些跟不上了。

然而,再强壮的身体也抵挡不住岁月的侵蚀。80多岁的老人,他依旧扛起了沉重的责任,为一个伟大国度谋划前程。我们难以想象他究竟付出了多少心血。

或许家人看到了小平同志的咳嗽,看到了他病态的一面,但在人民面前,他永远展现出自信和健康的一面。这是一位老者的坚持,也是一位的担当。

坚守信仰

视察之际,小平同志目睹了一幢幢现代高楼大厦,心情异常激昂,他豪情满怀地宣示:“特区姓社不姓资。”这简短而有力的宣言,成为了对担心者的明确回答。深圳的腾飞成就了他坚信的理念,也让人们对未来充满信心。他坚信三资企业在我国政治经济条件制约下,是社会主义经济的有益补充,归根结底是有益于社会主义的。那声音有着坚实有力的气息,完全掩盖了岁月痕迹,众人被他的自信所感染,笑容灿烂,眼中闪烁着光芒。

在晚餐后,小平同志坚持散步了半小时。当建议原路返回时,他却深有所思地说:“我不走回头路!”这句话似乎是他的宣言,又似乎蕴含着深意。然而,在那一刻,他的眼神是如此坚定,仿佛又回到了千里跃进大别山的那个时刻。

随后,小平同志来到了珠海特区,见证了这里的翻天覆地变化,并再次发表了重要讲话:“我就担心丧失机会。不抓呀,看到的机会就丢掉了,时间一晃就过去了。”这番话语彷佛如铿锵的钟声,敲响在所有人心头。它不仅是对当下特区建设的嘱托,更是对未来发展的催促。小平同志的坚定决心和远见卓识,让人们深感振奋和信心倍增。

然而,正值如此繁荣之际,这位老人仍然心系忧忡,因为他明白国际形势的变迁,他知道中国不能再拖延。

在拱北,小平同志信心满满地告诉大家:“我坚信,世界上赞成马克思主义的人会多起来的,因为马克思主义是科学…中国永远不会倒不仅不会倒,而且会沿着社会主义道路飞速发展。”他的话音刚落,全场鼓掌如雷,那一刻每个人都深信,社会主义的未来必将光明辉煌。

然而,离开人群后,回到家里,小平同志的精神迅速衰弱。南方谈话结束后,他的精神似乎已全部倾注在那些重要谈话中,身体也在快速恶化。因为结合小平同志最后的谈话,可以看出他在贝岭公司参观时所说的:“它们姓资还是姓社?”大家齐声回答:“姓社。”然后他告诉他们:“资本主义国家的设备技术管理拿来为我们社会主义所用,那就姓社了。”

这一刻,我们深刻地领悟到了他对社会主义的坚定信仰,也理解了他为之不懈奋斗的决心。

岁月留痕的奋斗者

借着这个话题,小平同志做出了最后的总结,前苏联曾是经济技术发达的国家,却因闭关自守而走向落后,最终导致国家解体。“关键是要改革开放、发展经济。”这段话表明,小平同志心怀忧虑,内心焦急不安。他亲眼见证了苏联的崩溃,深知问题所在,因此全力以赴,甚至不惜耗尽最后一丝精力。

回顾后来的发展,小平同志无疑堪与毛主席相提并论。他抓住了时代脉搏,理清了中国发展的关键,成功地让中国避免了沦为苏联的命运,走上了中国特色社会主义的大道。然而,这一切付出无疑也是沉重的。生理和寿命的限制是无法逃避的现实。

从前,小平同志热爱在海里游泳,但他的动作渐显迟缓。医生为了他的安全,劝他放弃游泳。小平同志只能遗憾地说:“不游就不游吧。”从此,他喜欢坐在岸边,默默凝视着大海,再也不敢下水了。那一幕颇显落寞,犹如一个志在征服宇宙的宇航员,老年时却只能坐在轮椅上凝望星空。我们感受到小平同志的寂寞,但更多的是他对未来的期许。

因为在那遥远的海边,蓝天白云,还有更美的彩虹。然后到了1994年,小平同志的身体更为衰弱,手不住地颤抖,打桥牌时连拿牌都困难重重。1996年12月,小平同志突然身体不适,紧急送医治疗。然而,这一次,他再也没有从病房走出来。1997年2月19日,小平同志离世。

遗憾的是,他未能亲眼见证社会主义市场经济的全面崛起。但人民永远不会忘记他。如今的春天,已不再有那位老人。但我们相信,在每一个春天里,都会有他的身影。他存在于史册,存在于人们的心中,在每一户人家窗前的明亮月光下,都会显现出他坚毅的背影。

他留下了一个崇高的精神遗产,那是对民族复兴的无尽热爱,对人民幸福的坚定信念。每当春天来临,我们也许会在繁花似锦的景象中感受到他的存在,感受到他与我们同在的力量,激励着我们继续前行,走向更加美好的未来。

图片来源于网络,如有侵权,联系删除!