大学教授、研究员、学术大师总让人觉得他们的生活充满了规整和理性。

如果你翻阅季羡林先生的日记和散文,会意外发现他对美食的热情,尤其是对家乡那一口的怀念。

对很多人来说,食物是生活的日常,而对他来说,食物是连接记忆和情感的纽带。

童年的味道:半个白馒头的记忆在季羡林的童年,清贫并非一个抽象的概念,而是每天饭桌上的定然现实。

早年的季羡林,在物资匮乏的年代,能够吃上半个白面馒头,都是一种欢愉。

那个年代的农村,粗粮是主打,却抵不过口中的酸涩和咸菜的单一。

邻居老奶奶每次悄悄给他留的半个馒头成了他儿时难得的享受。

这种记忆像是记在味蕾上的家乡味,那洒满阳光的小村和温情的淘气时光,构成了他生命最初的底色。

季羡林小时候和很多孩子一样有些小淘气。

哪怕是偷偷多拿一块饼子,也总要受母亲的责罚。

他偷偷跑到村里的水坑边,好像在等着被喊回来继续享用那甜美的一块小吃。

这样的生活细节,成了他日后写作里温暖的记忆缩影,而那些家乡的味道也追随着他走过了大半个世纪。

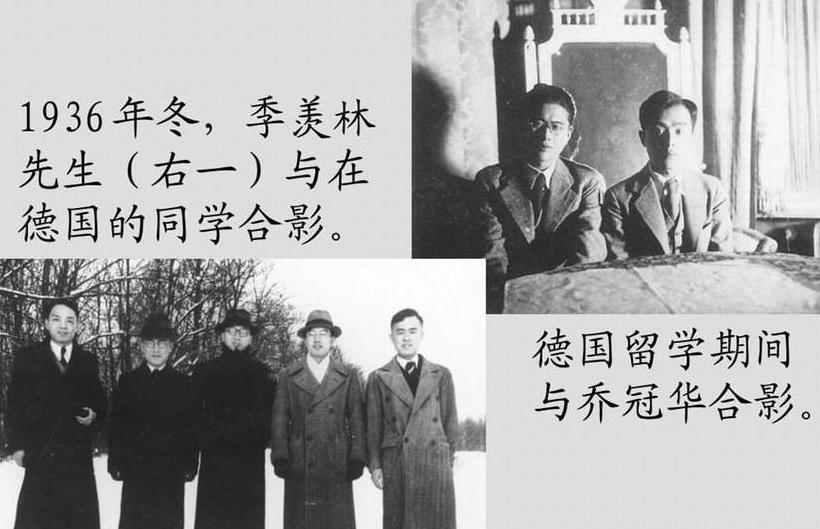

旅德岁月:在面包和战时物资中求生存当季羡林第一次踏上德国的土地,他步入的是一个崭新的世界,而所谓入乡随俗,从接受德国每日午餐一顿热餐,晚餐一块黑面包和香肠。

德国人对面包的依赖让初来的他感到奇特。

但战争爆发了,德国的物资渐渐稀缺,战时的紧迫感把生活勒得更紧。

从面包到奶油再到肉类,连最基本的食材都难以为继,季羡林的留学生生活变得紧张起来。

那段时间,为了改善伙食,季羡林与朋友常常骑自行车跑到乡下,干上整整一天的活,换回一些土豆和苹果。

而他把这些食材带回来时,也会和指导教授一起分享。

即便生活艰难,他也从未停止过对于美食的心愿。

德国投降后,他从美军那里获得丰盛的配给,用来与房东和教授分而食之。

北平的生活:豆浆、烧饼与涮羊肉的故事回到中国后,季羡林在北大任教,生活的节奏缓了下来,但手头依然不富裕。

每天他去的最多的就是北大红楼对面的小饭铺,那里虽小却拥有着温情的氛围和地道的手艺。

他最爱的不过就是那简单的豆浆和烧饼,那一刻的满足胜过山珍海味。

对涮羊肉的钟爱无法隐藏,尤其是去东来顺涮羊肉的经历,让他多次在日记中提及。

涮羊肉那细嫩的口感,像是唤起了他阳光灿烂的生活记忆。

这种独特的烹饪方式不仅让生活充满仪式感,也成为朋友间欢聚的重要桥梁。

季羡林用自己独到的方式体验生活中的种种,但每一样都离不开一份对味道的执着。

离开济南多年,老师的味蕾却从未离开过家乡。

那种对食物的记忆就如同对母土的深切怀念。

这种念想越到晚年越显无误。

即便是身在北京,他依旧坚持济南的饮食习惯。

每次家乡的亲人在身边,总会追随那熟知的香味,季羡林最爱的济南菜,满满都是少年时的温暖。

说起“卷胡饼”这种独特的食物,似乎每一个细节都充满了母亲亲手制作的魅力。

素馅以菠菜为要,家常与简朴更显得其中的亲切。

济南的“什香菜”更是让人一下子感受到节庆的气氛,传统的搭配中融入了现代生活的熟悉感。

季羡林的饮食习惯深深扎根于他的家族和文化传统,这些食物不仅满足了他的胃,也慰藉了他的心。

晚年的食味心情随着年龄增长,吃得简单了,但喜好依旧。

住院期间,食堂里那简单的饭菜,油腻与味蕾的纠缠,也无法遮盖他对于早上的执着。

豆腐脑与油条是他每晨的必备之选,有时贪嘴想吃个红烧肉或是胡萝卜羊肉馅的饺子,那种对生活品质的追求和对故乡食物的依赖深深镌刻在他的生活中。

食物是最简单的幸福,也许生活简单了,选择也少了,但对于美味的追求从来不会结束。

一代文坛巨匠,最终也不过是一个对家乡味道怀念的小老头。

他的一生因学术而闪光,却又因饮食而带着浓厚的生活温情。

在食物中,季羡林找到了对生活的热爱和对过往的记忆。

在食物的香味里,季羡林找到了长寿的密码,而这种密码,是家乡的温度,是人才的情怀。

食物不仅是果腹之需,而是一种文化的传承,是年岁与记忆间无形久远的连结。

每一段经历,每一口美食,都是他精神世界的组成部分,而这种简单的满足与回忆,刻在他的生命轨迹上,成就了他独特的智慧与平和。