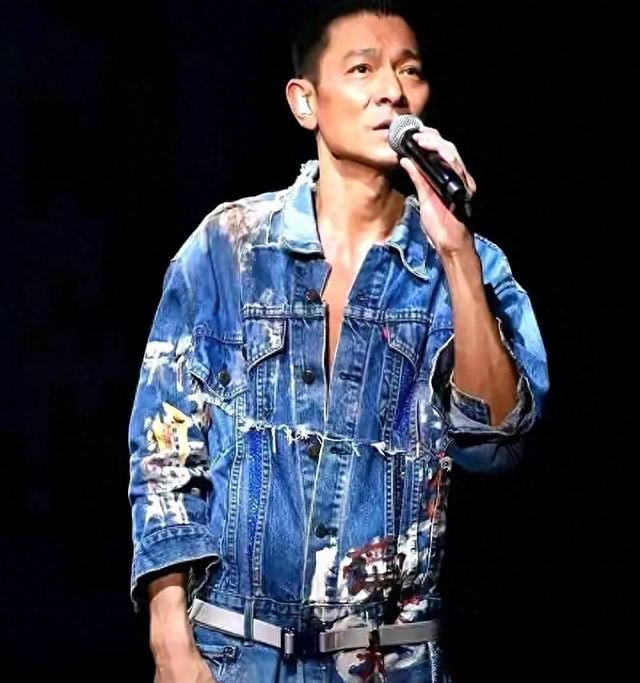

"家常唱法"刘德华:技巧短板难掩四十载顶流之谜?

当饭圈热捧"技术流"、内娱追逐"唱功天花板"时,刘德华持续四十年的顶流现象,是否正印证着华语乐坛的另类评判标准?

2024年全民音乐审美大讨论中,这位62岁天王的唱功缺陷被推上风口浪尖,却意外撕开了关于歌手价值评判的深层认知裂缝。

事件的引爆点始于某音乐学院的声乐公开课。教授在解析《中国人》演唱时,指出其"国语闭合咬字导致音准偏差达17音分"的专业数据,该片段在抖音获赞超百万。

事实上,自1993年《真情难收》专辑始,刘德华的普通话发音就备受争议,生长于香港新界粤语环境,青年时期又逢TVB密集拍戏,使得他形成特有的"影视剧式吐字法"。

为保证台词清晰度而牺牲语音柔化处理,这种习惯被带入歌唱,造就了"字字铿锵却失之生硬"的独特听感。在B站音乐区发起的"天王唱功擂台"中,up主"耳科门诊李主任"的对比视频极具代表性。

将《冰雨》与张学友《饿狼传说》并轨播放时,刘德华在副歌"悬崖上的爱"四字出现明显音阶断层,而张学友的连续转音如丝绸顺滑。这种技术差异在饭圈引发两极争论。

00后群体认为"基本功缺陷不该被情怀掩盖",而70后歌迷则反击"你们不懂字正腔圆的仪式美"。更耐人寻味是,在《中国好声音》选手翻唱刘德华作品时,那英曾点评:"越是质朴唱法,越考验情感投放精准度。"

横向对比更显特殊。王力宏在伯克利习得的咽音技巧、林俊杰的C5高音轰炸、乃至新生代单依纯的气声控制,都彰显着当代乐坛技术崇拜。刘德华却始终保持着"白粥式唱腔"

中音区扎实如《男人哭吧不是罪》,假音点缀恰似《练习》中的哽咽处理,颤音稳定性在《17岁》Live版中堪称教科书,这种"去炫技化"的演绎,恰似他影视作品中擅长市井小人物塑造,透着港式烟火气生存智慧

这场持续半年的讨论最终以数据给出答案:QQ音乐显示刘德华歌曲日均播放量反升23%,《恭喜发财2024》更在春节档屠榜。看似矛盾的结局背后,是全民K歌的统计报告

刘德华作品演唱难度平均3.2星,远低于周杰伦的4.5星,这种"可模仿性"正是其传唱度的密码。索尼音乐总监陈泽杉在访谈中的论断颇具启示:"当技术流陷入内卷,真诚反而成了稀缺品。"

该事件实质冲击着行业评价体系。音协最新制定的《歌手评级标准》中,新增"作品传播力系数"与"情感共鸣指数",这是对纯技术至上论的纠偏。短视频平台涌现的素人翻唱刘德华挑战,累计播放破50亿次。

证明着大众用脚投票的选择。那些批评"咬字生硬"的声乐生,在毕业汇演时仍会集体合唱《今天》,这种分裂恰是华语音乐多元性的鲜活注脚。从红磡体育馆到县城商演舞台,从黑胶唱片到短视频BGM。

刘德华用四十年完成了一场音乐民主化实验。当我们在知乎争论"颤音稳定性是否比转音技巧更重要"时,或许更该思考:在技术崇拜与情感共鸣的天平上。

华语乐坛该为"刘德华现象"保留多少容错空间?毕竟,能让建筑工人与大学教授同唱一首歌的魔力,从来不是几个音分偏差所能抹杀的。