贺子珍同志,安心来上海,我会妥善安排一切。会前我们已商议,决定给予你十二级行政待遇。

我刚来上海不久,尚未有任何工作贡献,却享有十二级行政待遇,这似乎过于优厚。

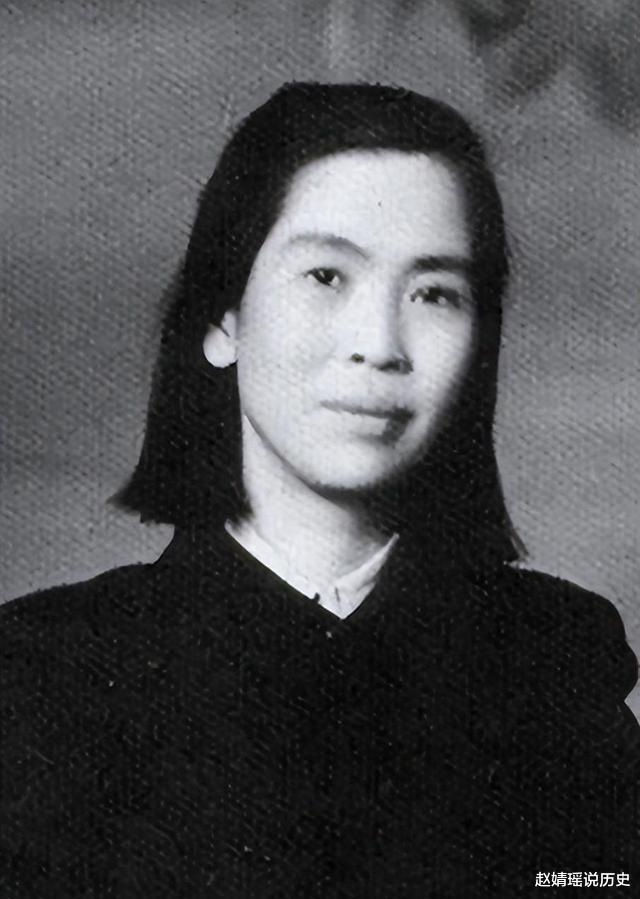

贺子珍眉头紧锁,凝视着面前的陈毅。

陈毅放下杯子,对贺子珍说:“贺子珍同志,你应相信自己的价值,你为新中国贡献巨大,完全值得享有的待遇。”

贺子珍是毛主席前妻,共度十年艰难岁月,长征时冒死救伤员,身负重伤。她为新中国诞生贡献巨大,理应享受十二级行政待遇。

毛主席得知此事后沉默片刻,随即对陈毅说:“她可享十二级行政待遇,但在上海的费用,用我的稿费支付。”

毛主席为何有此言论?后续事态又如何演变?

【贺子珍回国】

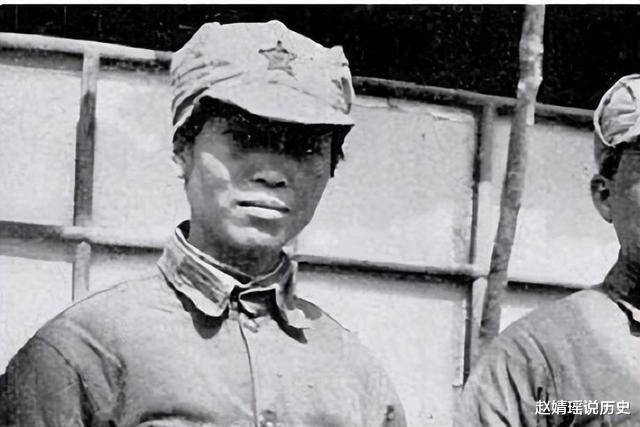

1947年,一列自苏联驶向哈尔滨的火车疾驰,抵达中国时夕阳已落,余晖洒满车厢。车内,贺子珍端坐,神态庄重,双眉紧锁,望着窗外山水,泪水滑落。

十年漫长,她远离故土与深爱的人民,身处异国,面对孤独与挑战,度日如年。几近忘却故乡山水与那份独有的温情。

她凝视窗外,欲将沿途风景镌刻脑海。夜幕低垂,景色朦胧,而她的心思愈发明朗。她深知,已归至这片挚爱之地。

车厢内空气凝重,唯余她呼吸声回响。闭目间,泪水滑落,每一滴都似在诉说十年辛酸与苦楚。

她不敢回想苏联那段混乱时光,幼子离世,异国孤独难耐。高烧昏迷的女儿求助无援,她只能在疯人院墙上刻字:“回家”,字字泣血。

她深知自己心生悔意,后悔抉择离开中国,离开延安,更后悔离开了毛泽东的身旁。

但提及此事,现今已为时太晚。

列车抵达哈尔滨站,贺子珍下车,遇见李富春等熟人。他们接过行李,贺子珍望着战友,十年岁月恍如隔世,感觉从未离开这片热土。

在哈尔滨安顿养病期间,她产生了去北京探望毛主席的念头。

众人听后,神情复杂地望着贺子珍,片刻方道其身体状况未愈,不宜赴京。他们劝其先安心养病,此事他们会代为向上级禀报。

贺子珍内心矛盾,知自身状况不宜赴京,却欲探望毛主席。即便知晓会让旁人为难,她仍在数月后,再次提出申请。

上级回复依旧拒绝她去北京。贺子珍终接受现实,明白此生或无缘北京,感觉自己陷入困境,北京二字成了她的执念。

【贺子珍南下去上海】

北京已无法前往,贺子珍决定南下上海,意图寻找其兄贺敏学。

抵沪后,陈毅元帅特邀贺子珍见面,领她至上海大厦顶楼俯瞰全城。望黄包车奔驰、小吃摊热闹,贺子珍心安舒适,忧虑尽消,这正是她心中的中国。

陈毅元帅指黄浦江两岸道:“那边工厂烟囱,这边人群熙攘,皆照常营业,无大战痕迹。党中央与毛主席保护上海免战火,此决策何等英明。”

贺子珍听后,点头表示赞同,认为所言极是。

陈毅与贺子珍下楼晚餐,席间陈毅举杯言:“贺子珍同志,欢迎你回国来沪。望你留下,见证上海巨变,百姓幸福。请放心,我会安排好一切。”

贺子珍应声道:“好!”

陈毅道:“贺子珍同志,你身体尚未康复。待恢复后,我们共赴战斗。组织已为你安排工作,来前已开会决定,给予你十二级行政待遇。”

贺子珍闻言迟疑,她未有任何作为,且回国两年一直在哈尔滨疗养,对国内事务陌生。十二级行政待遇乃省级标准,自觉难以胜任,亦不适合享有此待遇。

陈毅见贺子珍面露难色,心中暗叹。她依旧谦逊如初,即便在苏联历经多年磨难,初心不改。

陈毅放下杯子,对贺子珍说:“贺子珍同志,你值得此待遇。你为新中国贡献巨大,我们铭记于心,你完全应当享有此待遇。”

贺子珍在上海安顿下来,陈毅已派人处理好她到沪的所有事务,并给予她十二级行政待遇。

毛主席未允贺子珍赴京,但仍心系于她。闻其定居上海,即致电陈毅,询问贺子珍是否已安顿妥当。

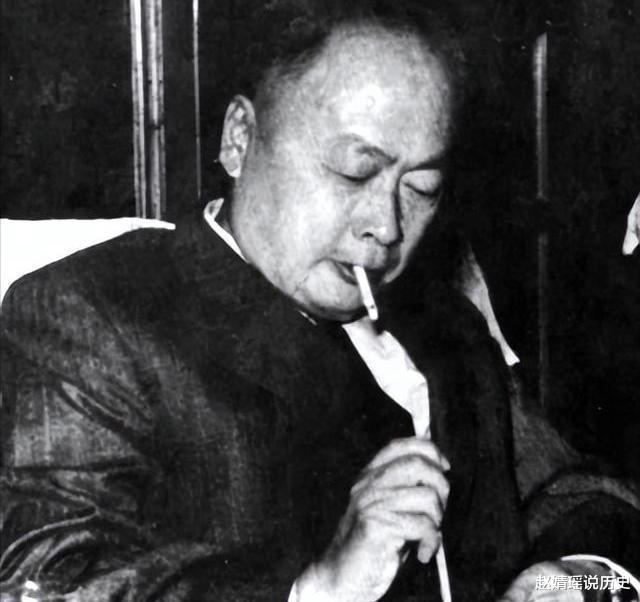

交谈时,提及贺子珍在上海享十二级行政待遇,毛主席不悦,对陈毅言:“我信你,知你想安顿她,但此待遇过高,她未参加工作,不合适。其开支,从我稿费中扣除。”

陈毅深知毛主席脾气,明白他对贺子珍视如家人。在毛主席看来,自家人绝不能因身份占国家便宜,一丝一毫也不行。

陈毅言:“主席,贺子珍不仅是您的前妻,更是新中国的功臣。她为新中国建设贡献力量,上海之大,足以赡养这位革命前辈,无人敢有异议。”

闻陈毅言,毛主席遂不再固执己见。

毛主席对贺子珍、自己和儿女均一视同仁,认为新中国属全体中国人民,他及儿女均不应占国家便宜。

毛主席在世时,从不视房子为己有,而认为是国家的。他每月按时缴纳房租、水电及取暖费,这些费用均从他的稿费中扣除。

毛主席一生发表众多文章作品,稿费除维持生计外,皆用于资助学校、贫苦文人及国家建设。

毛主席一生清苦,逝世时未给儿女留下多少物质财富,仅留一间房与十万余册书籍。这些精神财富,才是最珍贵的遗产。