有人说,真正的成功不仅需要个人努力,还需要外界的资源与环境。

有这样一种争议:出生在贫困家庭的人,究竟能否靠一己之力改变命运?

今天的主角苏济坤,用他的经历和行动给出了自己的答案。

他的故事没有豪言壮语,却让人忍不住想问,是什么让这个少年能从家庭的困境中走出来,最终以707分的高考成绩敲开北大的大门?

苏济坤的童年并不多姿多彩,他更多的记忆是围绕着一张饭桌展开的。

那时候,他还不懂什么是“家庭变故”,但6岁的他却突然发现,饭桌上少了母亲的身影。

母亲离家出走的那天晚上,一家人吃的是一顿丰盛的晚餐,母亲的动作有点反常,把好吃的菜都往苏济坤和弟弟碗里夹,眼里还藏着泪。

第二天早上,苏济坤醒来时,母亲已经彻底消失了。

母亲走后,家里的日子变成了两个关键词:病痛和承担。

父亲患有间歇性精神类疾病,时好时坏,这让家庭随时陷入波动。

而年幼的苏济坤,不得不挑起本不属于他的责任。

他学做饭,学打理家务,甚至还要学着应对父亲发病时的各种场景。

有一次,父亲将茶杯、花瓶摔得粉碎,冲进厨房后甚至摔了所有的餐具。

苏济坤只能一边忍着身上的伤,一边镇定地将父亲送往医院。

这样的日子,他不知道还有多久,但他知道,自己必须撑下去。

母亲离开的前三个月,或许是她唯一留给孩子的思考期。

她手把手教会苏济坤做饭。

虽然只是最简单的几道菜,比如西红柿炒蛋、蒸米饭,但这给了苏济坤可贵的生活能力。

从6岁开始,苏济坤的每一天都充满了期待与艰难交织的意义。

早上,他得早起为一家人准备早餐;中午,马不停蹄地从学校赶回家做饭;晚上,他会尽量准备几样“像样”的菜。

父亲精神正常的时候,还能帮着做些简单的农活,但大多数时候,他都得一个人扛起5亩地的农事,还有两人三餐的忙碌。

生活虽然辛苦,但苏济坤懂得如何争取每一份可能的收入。

从10岁起,他就开始到镇上的零工市场寻找机会。

虽然他瘦小的身板让老板们犹豫,但他的真诚和执行力最终打动了人。

一天30块的收入,对他来说是莫大的帮助。

田里的农活,或许是村里同龄孩子从未经历的,但年幼的他早已熟悉农事的流程,从春种到秋收一应俱全。

学习路上的坚持:707分学霸如何以刻苦跨越命运的阻碍?

如果说生活的琐碎为苏济坤练就了生存技能,那么学习则是他对未来的唯一追求。

在班级里,他始终是成绩拔尖的学生。

从小学排名第一,到在中考中考取全州第一名,苏济坤用实际行动证明了自己对学习的热爱。

他并非天赋异禀,但他拥有一项独特的能力——专注。

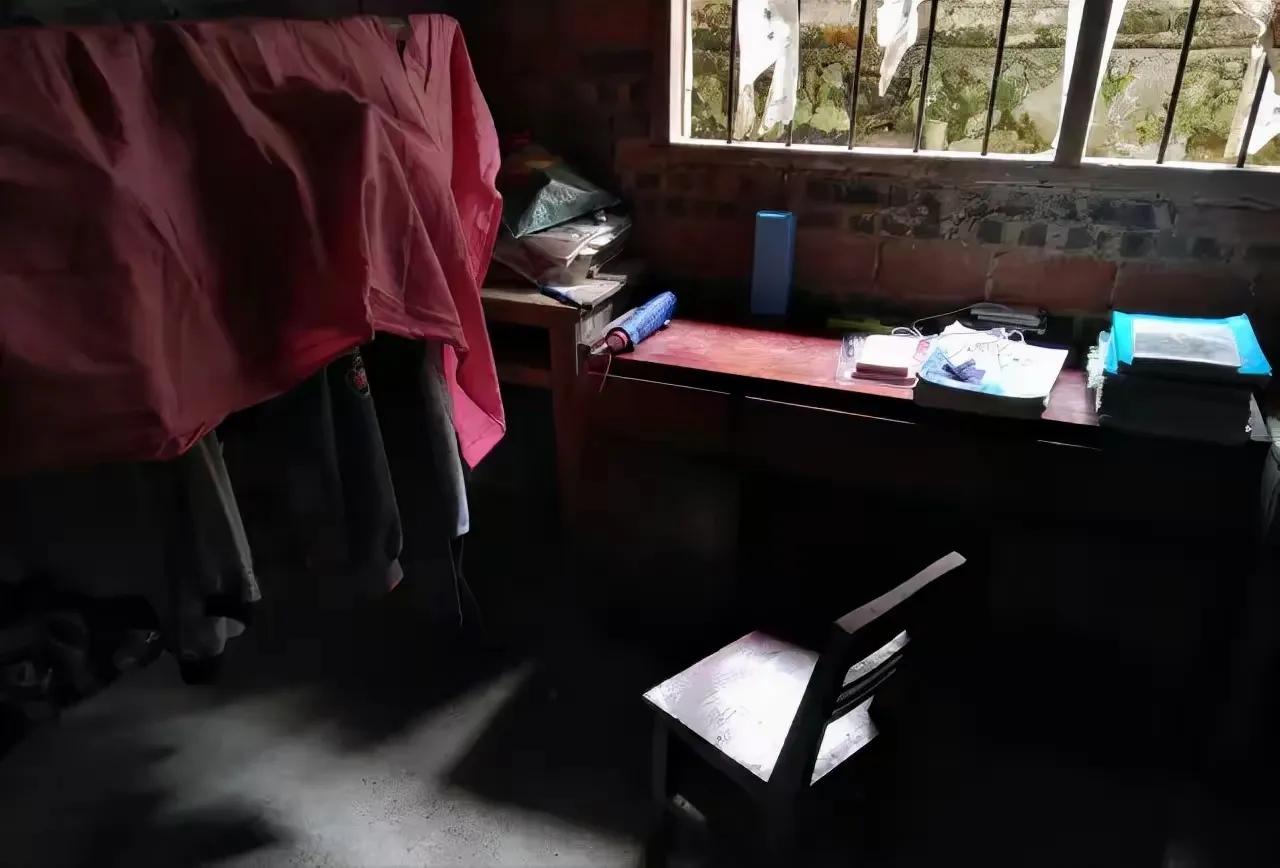

上课认真听讲,课间翻看笔记,傍晚复习课堂内容,晚上则蜷缩在床上,借着小台灯温习当天的功课。

他比别人努力,也比别人意志坚定。

苏济坤的成长离不开家人的付出。

高中三年是他学习压力最重的一段时间,但父亲却用自己的方式默默支持着他。

为了省钱,父亲再也没进过医院,即便病情加重也忍耐着,不舍得花一分钱。

而苏济坤也从这种隐忍中汲取了力量:“爸爸在尽力守护这个家,作为儿子,我没有理由不好好学习。”

这种刻苦努力最终在高考中绽放光芒。

他以707分的成绩,位列全省理科第五。

这不仅是对他多年拼搏的回应,更让他看到了未来的曙光。

走向未来:北大录取后,苏济坤与家人如何迎接新生活?

北大的录取通知书送到家里时,全家人却陷入了另一种焦虑:学费怎么办?

一边是兴奋的期待,一边是对未来未知的迷茫。

不过,苏济坤的经历很快被记者了解并报道出去,许多好心人伸出了援助之手。

有网友捐款,也有企业赞助,甚至学校都为他减免了部分费用。

这似乎是命运的一次补偿。

在去往大学的那天,父亲和弟弟亲自送他到火车站。

父亲轻轻拉着他的手,说了一句让他记忆深刻的话:“去了北大就好好学,别惦记家里。”弟弟则笑着对他说:“哥,你快学出来挣钱,我把爸照顾得妥妥的。”在友情和家人中,他感受到的是责任,也是前行的动力。

去了北大后,苏济坤没有辜负家人的期望,他依然勤奋学习。

尽管大学生活丰富多彩,但他依然和以前的自己一样,每晚挑灯苦读。

他心里装着家人,装着要改变命运的决心,装着一份遥远但坚定的目标。

结语有人说,人生的意义在于选择,也在于坚持。

苏济坤的故事并不神奇,甚至在某些人看来有些“普通”,因为总有一些所谓的大人物、有影响力的人物故事更能吸引眼球。

正是这样的普通故事,却让人看到了生活的另一面:那些看似平凡但不被命运屈服的人,在用自己的努力和坚持书写不凡。

生活不可能一帆风顺,但困难中的选择与坚持,才让人生更有意义。

而苏济坤用他的经历向读者们表达了一个简单的道理:生活总是会给予我们机会,哪怕是在最困苦的时刻。

如果你能勇敢面对,它终究会鸣谢于你。