在湖塘镇高力·常州国际汽车博览城的晨雾中,

园内一家巴比馒头店的蒸笼,

正吞吐着江南的烟火气。

面团在王飞掌间翻飞时,

案头摊开的《顾随诗词讲记》

早已浸透了麦香——

这位80后店主

以蒸笼为砚台、擀面杖作笔,

在日销600个包子的市井日常里,

悄然垒起2000余首诗词的文学疆界。

从印刷厂学徒到诗坛庖丁,他用二十余年光阴证明:诗意不在云端,而在揉捏面团的指尖,在蒸腾热气与平仄格律的交响中野蛮生长。

牛背上的韵律启蒙

”

1983年出生于宿迁的王飞,17岁攥着家里给的50元独闯常州。在宿迁泗阳乡间放牛时,他用米浆将旧报纸裁片粘成剪报本——屠格涅夫的散文与《人民日报》的社论毗邻而居,牛背上的拼接阅读成了最早的文学训练。“那时放牛要一整天,只有书本能让我不觉得孤单。”王飞回忆说。

来常后王飞做过印刷厂学徒、物资公司营业员,甚至摆过地摊、开过奶茶店。经营奶茶店时,他总在摇晃雪克杯的间隙捕捉诗意——珍珠落入奶茶的轨迹暗合七律的起承转合,奶盖与茶汤交融的层次恰似平仄的错落有致。“炼字如调茶,多一分则腻,少一分则寡。”三年前转行开包子店,揉面的物理节奏竟与诗歌的声律共鸣:手掌推压面团的往复,暗合绝句的抑扬顿挫;指尖收拢褶皱的瞬间,恰是诗眼的点睛之笔。

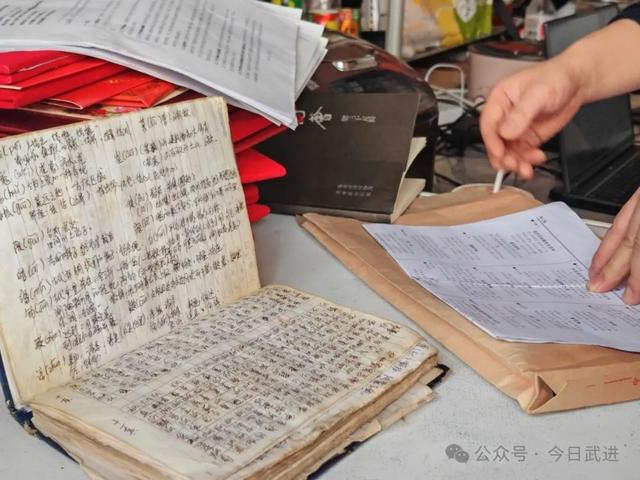

凌晨四点的操作台上,蒸汽漫过泛黄的《唐诗鉴赏辞典》。这本3元淘来的旧书被翻至书脊开裂,胶带缠裹处沉淀着异乡青年的文化饥渴。而今他仍珍藏着一本特殊笔记:页脚标注《平水韵》与《词林正韵》对照表,空白处记满“和、荷、贺”等同音字。“写诗押韵不能靠感觉,得像做包子讲究克重配比。”王飞说。

蒸汽里的诗意人生

蒸笼与醋瓶之间,摞着中外诗歌散文邀请赛一等奖、广西玉林市兴业县全国楹联比赛二等奖、“中华情”全国诗歌散文联赛铜奖、“汕头杯”全国春联大赛优秀奖等证书,王飞的创作版图随蒸汽升腾:揉面时构思《外卖》“一骑红尘自有期”的时代速写,等发酵间隙推敲《刷视频》“方寸轻明掌大千”的数字哲思;甚至《瞌睡》时的朦胧光影,也被他淬炼成“烟光铺外作迷离”的意境。2015年创作井喷期,他全年狂写四五百首,常推敲至凌晨两三点。

跨界文人的立体叙事

”

包子铺收银台边的手机循环播放《生活那些破事儿》有声书,这部融汇百余首原创诗的小说,是王飞在网络平台千万字创作版图的冰山一角。书中青年“不认命却向现实低头”的心路,浸着叔本华式的悲观哲思,亦藏着作者身影。他说写诗如包包子:“一下午可能才琢磨出一两句”,但二十余年坚持换来了章节数十万点击的回报。

他还通过自媒体集结全国诗友:拍摄揉面过程配原创诗词,直播包包子时分享创作过程……如今在武进买房安家的他,仍保持着凌晨4:00擀面杖与狼毫笔交替登场的生活美学。当蒸汽朦胧的玻璃窗映出他修改诗稿的侧影,人们终于读懂这位跨界文人的双面叙事——右手托起600个包子的烟火人间,左手攥紧2000余首诗词的千古风月。

记者手记:

幽兰自芳处 烟火有诗行

采访结束时,王飞将新作《乙巳包子诗语》题赠记者:“市井浮尘应有光,人间烟火作华章。匠心持抱幽兰谷,无佩于时犹自芳。”诗中化用《淮南子·说山训》“兰生幽谷,不为莫服而不芳”的典故,恰是他半生写照——从放牛娃剪报本里的文学火种,到蒸笼边缠满胶带的《唐诗鉴赏辞典》,这位“包子诗人”始终在证明:诗意从不需要殿堂加持。

在流量狂欢的时代,他的创作如老面发酵般笨拙而笃定:凌晨4:00的剁馅声里藏着平仄,外卖骑手的背影化作词牌新韵。当《生活那些破事儿》的有声书在平台流转,我们忽然读懂:所谓风月,不过是凡人咬牙坚持时的汗与笑。正如那屉经历百次揉捏的老面包子,人生的华章,终会在烟火蒸腾处悄然绽放。

来源:今日武进