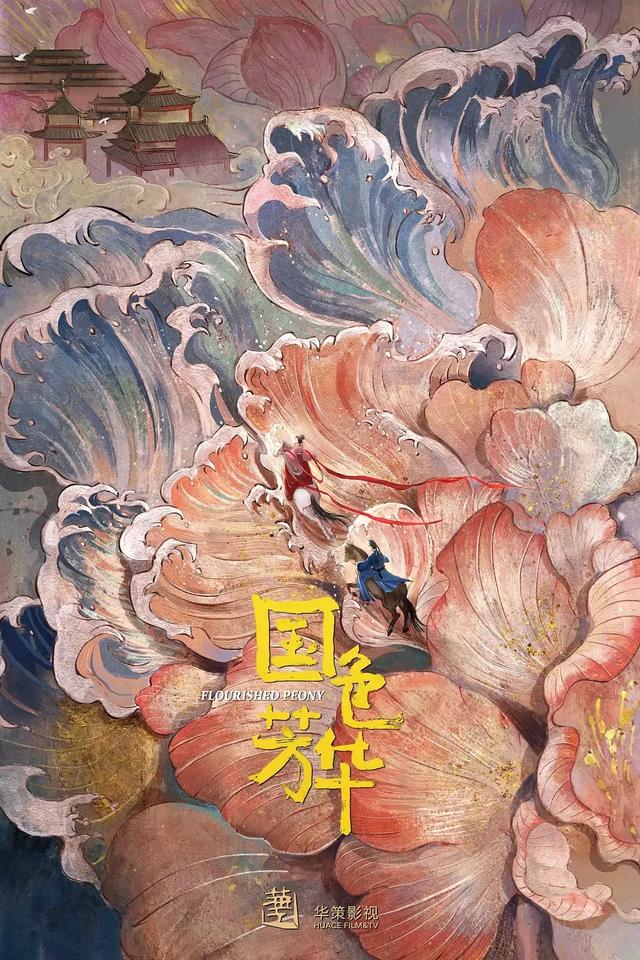

一、引言:盛世牡丹与争议漩涡

作为2025年开年现象级古装剧,《国色芳华》以“牡丹”为意象,讲述商贾之女何惟芳从婚姻牢笼到商业传奇的逆袭故事。该剧凭借杨紫与李现的二次合作、央视文娱盖章的“女性韧性”内核、盛唐美学的视觉盛宴,迅速登顶全网热度榜。然而,伴随高热度而来的是两极分化的口碑:有人盛赞其“打破大女主套路”,也有人诟病“女主光环过强”。这场争议背后,折射的不仅是剧作本身的优劣,更是观众对女性叙事现代性表达的深层思辨。

二、剧情主线与叙事结构:牡丹的“破茧”三重奏

全剧以“逃离—重建—反击”为叙事脉络,将何惟芳的人生划分为三个阶段:

1. 血色婚姻的觉醒:为救母嫁入刘家,遭遇公婆凌辱、丈夫背叛。剧中用牡丹被践踏的慢镜头隐喻封建礼教对女性的绞杀,而她在佛前自述遭遇被蒋长扬偷听的桥段,虽被批“巧合刻意”,却暗含女性苦难需被“他者”见证才能获得救赎的残酷现实。

2. 长安商战的博弈:从黑店逃生到创立女子花坊,何惟芳的经商之路被部分观众质疑“金手指过多”(如轻易获得商业机密)。但细究其“一九分成”的契约精神、对秦胜意等底层女性的互助,恰恰呈现了封建社会中女性经济独立的艰难突围——每一步“幸运”都需以尊严和血泪为代价。

3. 阶级压迫的反杀:面对刘家追杀、县主陷害,她选择“点到为止”而非玉石俱焚。这种被诟病“不够爽快”的妥协,恰是编剧对历史真实的尊重:底层反抗从来不是浪漫主义革命,而是保全性命前提下的智慧周旋。

三、人物塑造的多维镜像:从“神性女主”到“人性群像”

1. 何惟芳:牡丹的刺与根

杨紫塑造的女主打破了传统“圣母”模板:她会为自保利用蒋长扬的权势,会在丫鬟惨死后黑化复仇,也会在商业决策中显露商人特有的冷硬。剧中“霉米事件”的街头演说堪称高光时刻——她不是为民请命的英雄,而是借公义之名守护私利的普通人,这种“不完美”反而让角色更具血肉。

2. 配角对照组:女性命运的三种样本

秦胜意(投降者):背叛姐妹却终遭反噬,映射现实中“慕强而从”的生存哲学。

吕耕春(理想者):弃花从医的纯粹,反衬何惟芳被现实磨砺出的功利性。

县主(压迫者):对刘畅的病态占有,揭露贵族女性亦是父权制度的囚徒。

3. 蒋长扬:权力阴影下的“非典型”男主

李现饰演的男主摒弃了“霸道救世主”套路。他对女主的扶持始终带着政治投资色彩,纳妾庇护的举动更被批“情感剥削”,但这恰恰撕开了封建社会男女关系的本质:爱情从来不是乱世的第一命题,利益共生才是生存法则。

四、制作层面的审美突围与逻辑塌方

1. 盛唐美学的现代转译

从牡丹花海的工笔重彩构图,到市井街巷的烟火气,《国色芳华》用电影级镜头复现了“花萼相辉楼”的盛唐气象。剧中女子发髻的螺钿镶嵌工艺、宴会上的龟甲纹食器,堪称一部“活的《唐宫夜宴图》”。

2. 叙事逻辑的硬伤争议

剧作确实存在“NPC式助攻”(如神秘富商透露商业机密)、反派降智(刘家反复追杀却屡败)等问题。这些瑕疵本质源于商业剧对“戏剧性”与“现实性”的取舍失衡——当女主需要快速升级打怪时,历史厚重感便不得不让路。

五、争议背后的价值思辨

1. 大女主叙事的突破与局限

相比《知否》的宅斗权谋,《国色芳华》试图通过经济独立开辟女性新赛道,其“女子花坊”象征着对封建生产关系的挑战。但剧中女性最终仍需依附男性权力(如蒋长扬的纳妾庇护),暴露出封建框架下女性解放的先天困境。

2. 阶级寓言的双重解读

何惟芳的逆袭被底层观众视为“励志神话”,却被知识阶层批评“美化压迫”。剧中“霉米事件”的解决方式颇具隐喻:她煽动民众抗争却巧妙隐身幕后,暗示封建社会的改良从来是既得利益者的有限让步。

3. 现代性表达的得与失

该剧用“一九分成”“契约精神”等现代商业思维重构历史,虽被批“穿越感”,实则完成了一次当代价值观的隐蔽投射。正如央视点评所言:“字字不提现代,句句叩问当下。”

六、结语:荆棘丛中的未尽之路

《国色芳华》的爆红与争议,本质上是一场关于“女性觉醒叙事该如何书写”的全民讨论。它不够完美,但恰是那些生硬的巧合、矛盾的抉择、未竟的理想,让我们更清晰地看见:历史中的女性突围从来不是爽文剧本,而是在男权铁幕下寻找裂缝的微光。当何惟芳最终买回象征母亲精神的芳园,镜头定格在含苞待放的牡丹上——这不是胜利的终点,而是另一场风雨的前奏。或许正如剧中所言:“花生来就是要破土的,与其等人赏,不如自己开出一片天。”