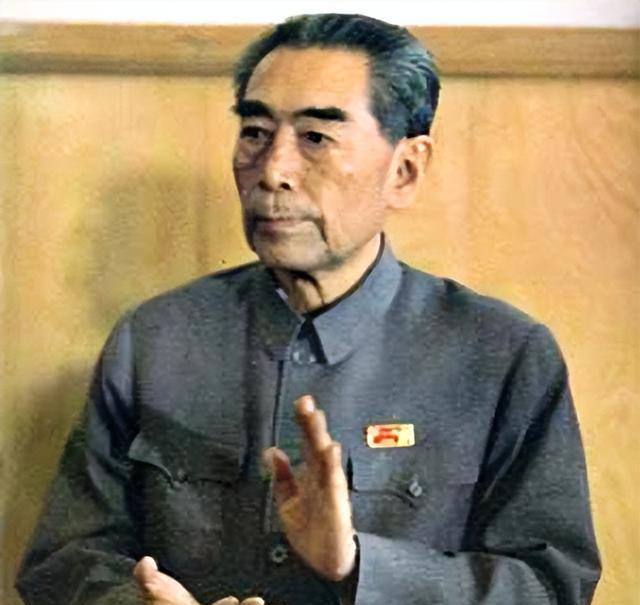

在周总理的革命历程中,他多次面临生死考验。特务曾试图暗杀他,土匪也对他进行过袭击,甚至还有被同志误伤的情况。这些危急时刻让他多次处于生死边缘,但幸运的是,他总能逢凶化吉,最终安然无恙。

1961年的一场意外堪称所有探险中最惊心动魄的一幕,给每位亲历者留下了难以磨灭的记忆,至今回想起来仍令人后怕。

1961年6月15日,越南领导人范文同抵达北京。周恩来总理在卫士长成元功和秘书何树英的陪同下,乘车前往钓鱼台国宾馆进行会晤。

由于行程紧迫且道路空旷,司机杨金明加快了车速。凭借多年的驾驶经验,他判断这种情况下不太可能发生事故。

然而,事情并未按预期发展!

当周总理的车沿东西方向行驶时,途经一家位于路南的工厂。突然,一辆卡车从厂内驶出。按照常规,卡车应右转,与周总理的车各行其道,互不影响。然而,这辆卡车却意外地驶入逆行车道,直冲周总理的车而去。

为了躲避卡车,最直接的方法是迅速右转。然而,不幸的是,右侧正好竖立着一根坚固的水泥柱,一旦撞上,后果同样不堪设想,车辆可能会严重损毁,甚至危及生命。

(图:周总理的专车)这张照片展示了周恩来总理的专用车辆。作为中国的重要领导人,周总理的座驾不仅是他日常出行的工具,更象征着国家的形象与尊严。这辆车设计简洁大方,体现了那个时代的风格,同时也反映了周总理务实低调的作风。通过这张照片,我们可以一窥当时领导人的生活细节,感受到历史的厚重感。周总理的专车不仅是交通工具,更是他为国家操劳、为人民服务的见证。它承载了许多重要时刻,见证了周总理在国内外事务中的卓越贡献。这张照片为我们提供了一个了解历史、缅怀伟人的窗口。

车内,成元功和何树英两位随行人员面对突发状况束手无策,他们唯一能做的就是履行自己的职责,用身体为周总理筑起一道防线,期盼能在这次意外中确保总理的安全。

面对即将发生的碰撞,周恩来总理也做好了最坏的心理准备。他迅速用双手护住头部,身体紧贴在前排座椅后方,以最大程度减少撞击带来的伤害。这一瞬间的举动,充分展现了他临危不惧的镇定态度和对突发情况的应急准备。

危急关头,司机杨金明展现了过硬的驾驶能力与沉稳心态。他迅速向左转动方向盘,车辆紧贴着卡车侧面惊险避过,随即驶入对向车道。这一系列果断操作,成功化解了险情。

我们幸运地避开了危险,真是走运!

然而,就在他们还没从恐惧中缓过神来时,那辆卡车竟然掉头返回,再次朝他们猛冲过来!

杨金明迅速反应,立刻猛转方向盘,将车头调转,使车尾朝向迎面而来的卡车。这样一来,即使发生碰撞,也能将危险降到最低。

读到这儿,估计所有人都觉得,那辆卡车是特务驾驶的,目的就是要害死周总理!

不仅是我们,连周恩来等四位领导人也持相同看法,大家都在集中精力准备应对卡车的再次冲击。

然而,令人惊讶的是,这辆卡车并未继续前行,而是突然调转方向,径直驶回了工厂,仿佛一切如常,没有任何异常情况发生。

众人刚刚从紧张中缓过神来,周总理便立刻指示杨金明迅速动身,以免错过与范文同的会面。

抵达钓鱼台后,周恩来总理指示成元功立即调查那辆卡车的具体情况。

成元功深入调查后发现,实际情况远没有外界传得那么夸张。驾驶卡车的人并非什么间谍,只是厂里的一名普通维修工。那天他见卡车无人看管,一时兴起就擅自开出去兜风,没想到差点闯下大祸。

这名工人根本不知道车里坐的是周恩来总理,直到成元功找上门,他才意识到自己差点闯下大祸。当时他吓得全身哆嗦,连话都说不利索了。

(照片:周恩来总理的警卫负责人成元功)

工厂的管理层对此事极为愤怒,立即决定解雇涉事员工,并向周总理致歉。

周总理了解到情况后,立即安排成元功前往该工厂,明确指示厂方领导:这位工人确实违反了纪律,应当按照规定进行处分,但不必因为涉及我个人而加重处罚。关键在于让他明白错误所在,确保今后不再重蹈覆辙。

由于周总理的亲自干预,这名工人最终得以保住职位,他对此感激不已,情绪激动地流下了眼泪。

周总理展现出非凡的胸怀,面对曾经几乎夺走自己生命的责任人,他依然秉持公正。他坚持按规矩办事,不会因个人地位而加重对方的处罚。这种公正无私的态度,体现了周总理的高尚品格。他以身作则,展现了真正的领导风范,不因个人遭遇而影响对他人处分的客观性。这种处理方式,彰显了周总理对法治原则的坚定维护,也为后人树立了榜样。

根据何树英的记录,这名工人并未从之前的事故中反思改正,最终由于违反交通法规,在一场交通事故中丧生。

这种人真是自找苦吃,怪不得别人。