导语

2025年4月2日,李嘉诚旗下长和集团与美国贝莱德财团的227亿美元港口交易在多方博弈中陷入僵局。贝莱德集团主席拉里·芬克首次公开回应争议,试图淡化交易的政治色彩,却难掩中美战略角力的实质。从中国反垄断审查到美国国务院的“矛盾性支持”,这场交易撕开了全球化退潮下资本与国家利益的深层博弈。

Part 1:贝莱德的“自辩剧本”——欧洲盟友成挡箭牌?

3月31日,贝莱德通过股东函首度回应争议,抛出三大核心论点:

1.“欧洲主导论”:强调意大利船王家族控制的地中海航运集团(MSC)为实际操盘方,称港口运营将由其子公司TIL负责,试图将交易包装为“欧洲商业合作”而非美国资本扩张。

2.“效率至上”逻辑:声称整合全球100个港口将提升物流效率,却避谈美国商务部拟对中国货船征收单次150万美元“过路费”的政策风险。

3.数据威慑:渲染交易涉及全球10%集装箱吞吐量,“每20个货柜就有1个经手”,暗示中方难以撼动既定事实。

然而,这份回应被舆论质疑为“洗白话术”。香港《大公报》揭露:贝莱德董事会含3名前五角大楼高官,CEO芬克曾密会美国国安顾问,交易实质是“美国资本对全球航运节点的战略渗透”。网友犀利点评:“意大利船王是提线木偶,华盛顿才是幕后导演。”

Part 2:中方三箭齐发——法律、舆论与战略的三重围剿

面对贝莱德的“太极式回应”,中方打出组合拳:

1.反垄断利剑出鞘:国家市场监管总局援引《反垄断法》,明确要求交易方申报审查。专家指出,即使港口不在中国境内,只要服务中国客户即触发审查门槛。

2.国安法威慑:香港特首李家超三次强调“依法依规”,港媒披露或启动国安审查,直接叫停交易。参考2021年数据出境监管案例,中方对“先斩后奏”零容忍。

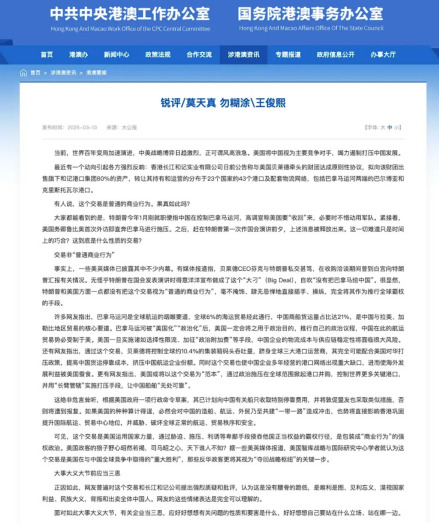

3.舆论战场定调:港澳办三天内两转《大公报》檄文,从“莫天真”到“铮铮爱国者”,将李嘉诚与霍英东等爱国商人对比,掀起全网声讨浪潮。

值得关注的是,交易公布后长和系市值11天蒸发781亿港元,市场用脚投票揭露“资本游戏”的脆弱性。

Part 3:地缘暗礁——巴拿马运河成中美“新战场”

这场交易的战略危险性在于:

• 卡住中国海运咽喉:巴拿马港口承担中国对美洲21%的海运贸易量,美方若借控制权实施算法歧视或附加费制裁,将直接冲击4.23亿吨年运量。

• 瓦解“一带一路”支点:中巴合作运营港口30年,交易若成,美国可借此撬动拉美地缘格局,削弱中国在加勒比海的影响力。

• 示范效应危机:若放任头部企业抛售战略资产,可能引发连锁反应,导致系统性资源流失。迪拜港口世界收购案曾遭美欧联合审查,足见各国对此类交易的敏感性。

美国国务院的“矛盾表态”更显微妙:一边公开支持贝莱德收购,一边警告企业“勿为利益出卖灵魂”,暴露其既想遏制中国又担忧资本反噬的两难。

Part 4:交易走向推演——从“硬着陆”到“国资接盘”

摩根大通分析指出四种可能:

1.彻底终止:中方全面否决,长和面临210亿港元违约金,但可避免“卖国”骂名。

2.资产拆分:剥离巴拿马港口单独处理,其余资产另寻买家(传有中资企业接洽)。

3.条款修订:增加“中方监管权”条款,如限制运营决策或引入国资参股。

4.延期博弈:利用7月27日前磋商期争取转圜空间,但中美角力下希望渺茫。

中国国际经济交流中心研究员直言:“宁可支付天价违约金,也不能让战略命脉落入他手。”

【锐评】商人无祖国?资本游戏的终极边界

这场争议撕开三重现实:

1.全球化叙事的破产:贝莱德宣称“资本无国界”,但其股东信暴露“美国利益优先”本质。当国家安全成为新底线,纯粹商业逻辑已成伪命题。

2.企业家的时代命题:对比华为“断臂求生”与李嘉诚“套现离场”,验证了任正非所言:“企业命运永远系于国家命运。”霍英东投资内地、何鸿燊捐赠兽首的案例,则为“家国情怀”写下生动注脚。

3.规则重构的号角:中国以反垄断法为武器介入境外交易审查,标志着新兴大国对国际规则话语权的争夺。这不仅是法律战,更是制度自信的彰显。

历史的吊诡在于:李嘉诚靠改革开放红利崛起,却在关键战役选择“战略撤退”。而新时代的企业家必修课,早已从《利润经》换成《国运论》。

结语

当贝莱德的股东函遭遇中方的审查令,当228亿美元的交易沦为“烫手山芋”,这场博弈终将证明:在民族复兴的巨浪中,没有一座港口是孤岛,没有一个商人能独善其身。李嘉诚的沉默,或许是对“商人无祖国”信条的最后一搏;但国家的行动,正在书写新的商业伦理——资本或许没有国籍,但企业家必须有祖国。