3000多年前的商代工匠,用双手与智慧铸造出无数令人惊叹的青铜器。这些器物不仅是礼器、兵器或生活用具,更是中华文明早期技术与艺术的巅峰之作。令人震撼的是,即便在当今3D打印、精密铸造技术高度发达的今天,许多商代青铜器的制作工艺仍无法被完美复刻。究竟是怎样的技艺与智慧,让这些千年文物成为“不可复制的奇迹”?

一、青铜铸造的革新:从块范法到纹饰突破商代青铜器的辉煌,始于一场技术革命。商人在继承夏代青铜铸造技术的基础上,创新改进了块范法(即陶范法)。通过将模具分为多块,并在接缝处设计榫卯结构,工匠能够铸造出体型巨大、器型复杂的青铜器。以殷墟出土的司母辛鼎为例,这件重达数百公斤的方鼎,其四足两耳的对称结构、内壁铭文的清晰刻痕,均展现了分块铸造的高超技艺。

更令人称奇的是商代纹饰的突破。工匠首创夔龙纹、鸟纹、地纹等多层装饰技法,形成“三叠法”——即主纹、地纹与细线刻画的结合。例如四羊方尊的腹部,四只立体羊首与云雷纹地纹相互映衬,既庄严又灵动。这种纹饰设计不仅需要精湛的雕刻技艺,还需精确计算铜液流动与冷却收缩的物理特性,方能避免铸造缺陷。

二、器物背后的科学:材料配比与功能创新商代青铜器的卓越,还源于对材料科学的深刻理解。现代研究发现,三星堆青铜器中添加了磷元素(含量约8%-10%),磷铜合金的熔点降至800℃左右,使铜液流动性增强,得以填充模具的细微纹饰。而中原地区的青铜器则采用铜锡合金,通过调整比例实现不同硬度,例如兵器含锡量高以增强锋利度,礼器含铜量高以提升延展性。

功能设计上,商代器物兼顾实用与象征意义。殷墟出土的马车采用青铜构件连接车轮与车轴,其榫卯结构与现代机械原理不谋而合;而甲骨文的铸造与铭刻,则证明商人已掌握金属表面处理的精密工艺。这些技术突破,使商代成为“青铜文明”的代名词。

三、现代复制的难题:失传的技艺与未解之谜尽管科技日新月异,商代青铜器的复制仍面临三大障碍:

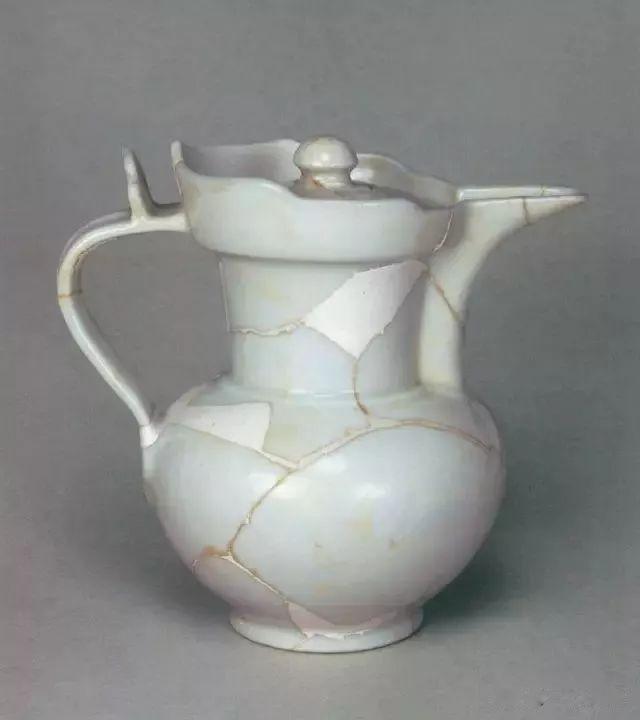

工艺断层块范法的核心在于分模设计与铸造经验。以曾侯乙尊盘为例,其镂空蟠螭纹需用数十块陶范拼合,而现代工匠难以精准复原分模逻辑与浇注时机。日本学者曾尝试复制三星堆人面鸟身青铜器,却因铜液冷却速度无法控制,导致鸟爪等细节残缺。

材料奥秘古蜀人使用的磷铜配方直到16世纪才被科学界认知,而商代工匠如何掌握磷的提纯与配比,至今成谜。此外,殷墟青铜器中发现的钙元素添加(用于增强青铜神树的结构稳定性),其作用机制仍未完全破解。

艺术神韵商代纹饰并非单纯的装饰,而是宗教、权力与宇宙观的象征。例如饕餮纹的“狞厉之美”,源自对自然力量的抽象化表达,现代复制品往往形似而神非。正如安徽省博物馆专家指出,仿制的商龙虎纹青铜尊“徒具其形,却无震慑人心的气韵”。

四、文明的回响:商代技艺的历史意义

商代青铜器的不可复制性,恰恰印证了其文明高度。这些器物是技术、艺术与信仰的三重结晶:

技术层面,块范法推动了中国早期工业化生产模式的萌芽;

艺术层面,纹饰设计奠定了华夏美学“对称庄严”的基调;

文化层面,青铜礼器成为“天命王权”的物化象征,巩固了商代的社会秩序。

正如殷墟博物馆常务副馆长赵清荣所言:“商人的创新不是偶然,而是对夏代技术的系统性提升与再创造。”这种“继承-改良-突破”的技术路径,至今仍是中华文明生生不息的密码。

商代青铜器像一座跨越时空的桥梁,连接着远古智慧与现代文明。它们提醒我们:真正的技术巅峰,不仅是材料的精进或工具的革新,更是人类对自然规律的深刻理解与艺术表达的极致追求。当我们在博物馆中凝视司母戊鼎的厚重、四羊方尊的华美时,或许更应思考——如何在科技洪流中,守护这份“知其然,亦知其所以然”的匠心。