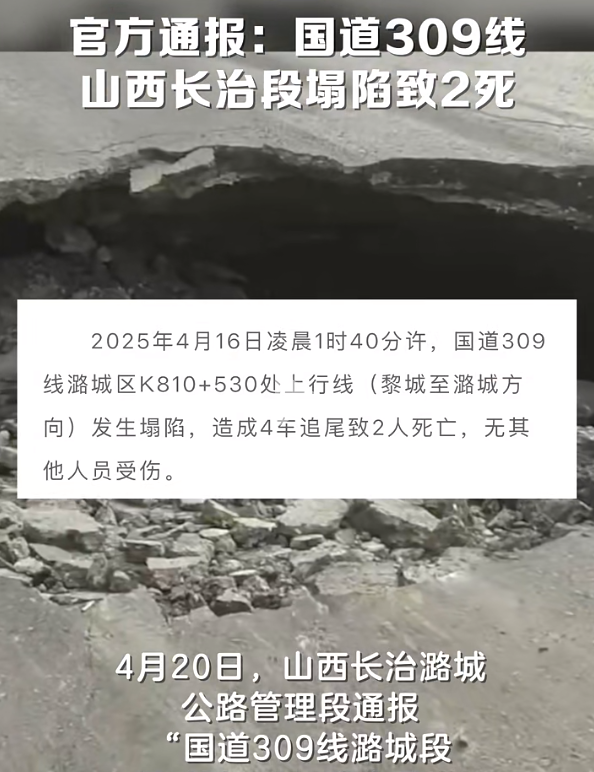

2025年4月16日凌晨,国道309线山西省长治市潞城区段发生路面塌陷,形成长宽各2.9米、深1米的坑洞,导致4车追尾,2人不幸身亡。这一事件暴露出我国部分国道建设与维护中的深层问题。

地质条件与水文影响塌陷路段位于湿陷性黄土区域,地表水入渗和地下水潜蚀长期作用,导致路基土体湿陷并形成空洞。该路段始建于1987年,虽在2020年加铺路面面层,但地基结构未得到根本性加固。

道路维护不足据家属反映,事发路段在2024年下半年刚完成修复工程,通车不足半年即发生塌陷,暴露施工质量与验收标准可能存在漏洞。此外,塌陷前未设置警示标识,应急监测机制缺失。

超载运输与设计标准滞后该路段为二级公路,设计荷载标准较低,但长期承受重型货车超负荷通行,加速了路基结构疲劳损毁。

强化地质勘查与工程技术升级

对湿陷性黄土等特殊地质路段,应采用抗湿陷材料,并优化排水系统设计,防止水土渗流侵蚀。

推广使用雷达探测等实时监测技术,提前预警路基空洞隐患。

严控施工质量与维护周期

建立道路全生命周期管理机制,定期开展结构性评估,避免“重面层、轻基础”的维修方式。

引入第三方质量监督,确保施工符合抗灾标准。

完善应急管理与责任追溯

在易发事故路段增设智能警示系统,实现塌陷、积水等险情的自动报警。

明确道路管养主体责任,对失职行为依法追责。

推动道路分级改造

对交通流量大、超载严重的国道段,优先升级为一级公路,提升荷载标准与抗灾能力。

此次塌陷事故敲响了国道安全管理的警钟。唯有从地质勘测、工程技术、管理机制等多维度系统性施策,才能筑牢道路安全防线,避免生命与财产的无谓损失。