文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】2019年,当美国国家航空航天局(NASA)向中国提出借用"鹊桥"中继卫星的请求时,这一消息在全球航天界引发了不小的震动。

毕竟,自2011年《沃尔夫条款》实施以来,中美航天合作几乎被完全切断,美国以立法形式禁止NASA与中国进行任何形式的航天技术交流。

更令人意外的是,面对这一请求,中国几乎没有犹豫就答应了。

这一决定不仅让国内民众感到困惑,也让国际观察家们纷纷猜测背后的战略考量……

法国航天专家皮埃尔·杜邦对此评价道:"这就是中国智慧,以开放姿态破解封锁,用技术优势赢得主动。"

那么在这场看似不对等的"太空合作"中,究竟隐藏着怎样的博弈与智慧呢?

【技术封锁下的反常合作:美国为何"低头"求助】

【技术封锁下的反常合作:美国为何"低头"求助】美国航天局向中国借用"鹊桥"中继卫星的请求,表面上是一次普通的国际合作,实则暗含多重矛盾。

最引人注目的莫过于这一请求与《沃尔夫条款》的直接冲突,该条款明确禁止NASA与中国在航天领域进行任何合作,包括联合研究、技术交流甚至人员接触。

这一条款的起草者弗兰克·沃尔夫曾多次阻挠中美航天合作,包括2013年解雇一名华裔NASA雇员,仅因其曾携带工作电脑回国探亲。

如今美国主动打破自己设立的壁垒,其背后动机值得深究。

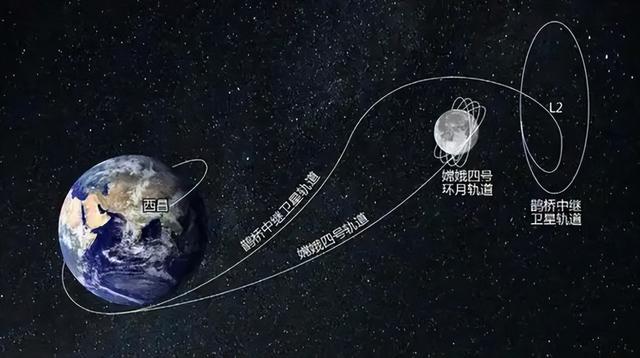

月球背面探索是NASA求助中国的直接原因,由于潮汐锁定效应,月球永远以同一面朝向地球,背面成为通信盲区。

要实现探测器在月球背面的工作,必须依靠位于地月拉格朗日L2点的中继卫星作为"传声筒"。

中国在2018年发射的"鹊桥"中继卫星,采用独特的Halo轨道设计,配备直径5米的超大天线,能在极端太空环境下稳定工作,成功支撑了嫦娥四号的人类首次月球背面软着陆。

而美国尽管早在上世纪60年代就构想过月球背面探测,却始终未能攻克中继卫星技术难关。

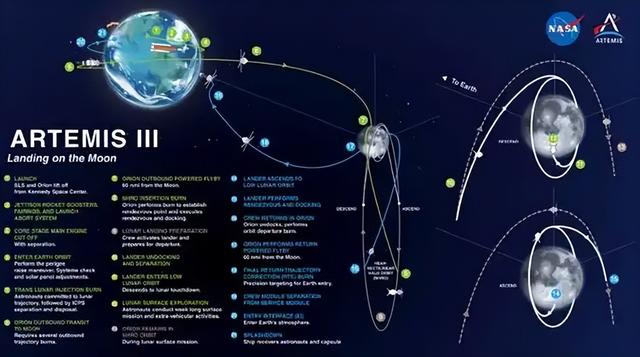

NASA面临的实际困境促成了这次"打脸"求助,毕竟美国"阿尔忒弥斯"重返月球计划一再推迟,从最初宣称的2025年延至2030年,技术瓶颈是主要原因之一。

还有美国自主研发中继卫星预计需耗资20亿美元以上,且成功与否尚不确定。

相比之下,借用中国现有卫星无疑是更经济快捷的选择。

正如航天专家杨宇光所言:"这好比饥肠辘辘时附近只有一家不喜欢的餐馆,是进去填饱肚子还是自己下厨?美国选择了前者。"

值得注意的是,美国将这次合作精心包装为"平等交易"而非单向求助。

作为交换,NASA提供了其月球勘测轨道飞行器(LRO)的观测数据。

这种表述既维护了面子,又规避了直接违反《沃尔夫条款》的政治风险。

但这种文字游戏难以掩盖一个事实:在月球背面探测这一关键领域,美国已经不得不依赖中国技术。

【中国的战略考量:超越简单报复的智慧】

【中国的战略考量:超越简单报复的智慧】面对美国的求助,国内舆论曾出现强烈反对声音,毕竟,过去十多年里,美国对华技术封锁无所不用其极。

甚至还将中国排除在国际空间站合作之外,禁止中国科学家参与NASA学术会议,甚至污蔑中国航天成就源于"技术盗窃"。

在这种背景下,拒绝美国请求似乎才是"以其人之道还治其人之身"的合理选择,而中国最终却选择了合作……

要知道,"鹊桥一号"原设计寿命仅3年,在美国请求下延长至5年,而中国已于2024年发射更先进的"鹊桥二号"。

这意味着出借的是一颗即将退役的卫星,既不会泄露最新技术,又能"废物利用"获取收益。

更关键的是,所有通过"鹊桥"传输的数据都会经过中国控制的"收费站",使中国能够共享美国获取的月球探测成果。

这种安排实际上打破了美国惯常的数据封锁,实现了技术上的"反渗透"。

除此之外,同意合作使中国占据了道德制高点,凸显了美国《沃尔夫条款》的荒谬性,当美国需要中国技术时,自设的法律障碍反而成为绊脚石。

法国《世界报》评论称:"中国以德报怨的姿态,让美国的科技霸权显得狭隘而短视。"

这种形象塑造对于争取国际社会支持、瓦解美国组建的技术封锁联盟具有不可估量的价值。

从长远发展视角看,这次合作确立了中国在中继通信领域的事实垄断地位。

全球目前仅有中国掌握稳定可靠的月球中继卫星技术,任何国家(包括美国)要进行月球背面探测都必须依赖中国支持。

这种技术制高点带来的战略优势,远比短期报复更有价值。

正如航天专家刘敬祥所言:"当其他国家习惯使用中国中继卫星后,他们自主研发的动力就会减弱,这将为中国赢得更长的技术领先期。"

值得注意的是,中国的开放姿态是有原则的,在同意美国使用"鹊桥"的同时,中国拒绝了美国获取嫦娥五号月球样本的请求,也未批准美国参与天宫空间站的部分项目。

这种区别对待表明,中国在航天合作中始终保持清醒判断,既不会因历史恩怨错失机遇,也不会因追求国际形象而牺牲核心利益。

【太空博弈新格局:从封锁到相互依存的转变】

【太空博弈新格局:从封锁到相互依存的转变】中美这次出人意料的卫星合作,标志着全球航天力量对比正在发生深刻变化。

法国国际关系研究所太空政策专家玛丽·杜布瓦指出:"过去是美国制定规则、其他国家被迫跟随,现在中国已经开始在某些领域定义游戏规则。"

这一转变不仅体现在技术层面,更反映在太空治理理念的根本差异上。

美国通过《沃尔夫条款》对中国实施技术封锁,本质上是想维持其航天技术垄断地位。

而事与愿违,这种封锁反而刺激中国加速自主创新,在月球探测、空间站、中继通信等多个领域实现突破。

如今,美国不得不在关键项目上依赖中国技术,这种戏剧性反转印证了"封锁催生创新"的历史规律。

俄罗斯航天专家伊万·科罗廖夫评论道:"中国航天被封锁的十三年,恰恰是其技术进步最迅速的时期,这值得所有发展中国家深思。"

还有太空治理理念的竞争同样引人注目,美国主导的国际合作往往带有明显的等级色彩和技术附加条件,而中国倡导的"国际月球科研站"等项目则强调平等互利。

这种差异在"鹊桥"合作中表现得尤为明显,中国没有像美国惯常做的那样设置技术转让门槛或政治条件,而是基于实际需求建立合作框架。

巴西航天局局长卡洛斯·莫拉对此评价:"中国的合作模式更加包容和可持续,代表了太空治理的新方向。"

随着中国航天技术日趋成熟,越来越多的国家选择与中国而非美国合作。

中国已与俄罗斯联合推进国际月球科研站计划,与欧洲航天局开展多项技术交流,并为多个发展中国家提供卫星发射服务。

这种趋势正在改变全球航天产业的传统格局,迫使美国重新评估其对华技术封锁政策的有效性。

在这场变革中,最耐人寻味的是美国内部的矛盾态度……

一方面,NASA局长比尔·纳尔逊等官员仍在渲染"中国太空威胁论",声称中国想要"独占月球";另一方面,NASA工程师们却迫切希望与中国合作,以解决实际技术难题。

这种"嘴上说不,身体却很诚实"的分裂表现,反映出美国航天战略正陷入意识形态与现实需求的两难困境。

【结语】

【结语】中国答应美国借用卫星这一事件,绝非简单的外交决策,而是蕴含着深厚中国智慧的战略之举 。

对中美关系而言,这无疑是为双方在航天领域的合作开辟了新路径,缓解了紧张局势;在全球航天格局中,也提升了中国地位,促进了国际航天合作与竞争 ……

参考资料:

参考资料:澎湃新闻在2019-01-21关于《科技日报:多次封锁数据后,美国为何要借中国“鹊桥”中继星》的报道

新华网在2021年06月17日关于《中国太空探索达到前所未有的水平——访法国航天专家菲利普·库埃》的报道