【前言】

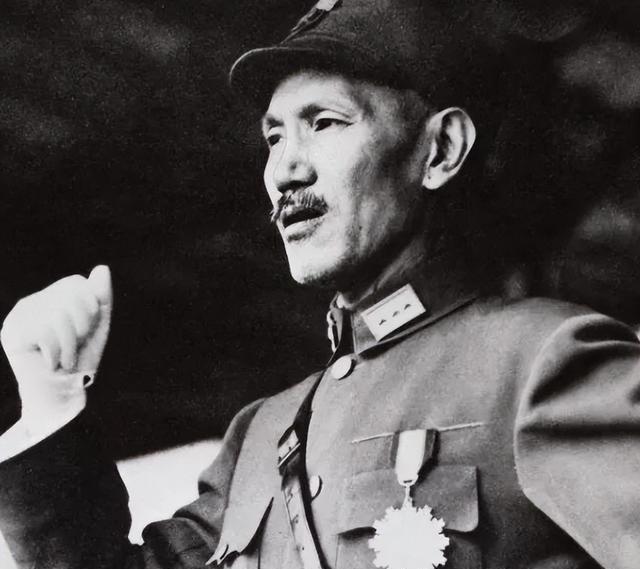

战后,周恩来对蒋介石的军事才能给予了高度评价。他认为蒋是一位出色的战略家,并坦言自己在与蒋的较量中稍逊一筹。周恩来指出,唯有毛泽东具备战胜蒋介石的能力。

周恩来为何对蒋介石了如指掌?他为何断言只有毛泽东能战胜蒋介石?周恩来与蒋介石长期打交道,深知其政治手腕和军事策略。蒋介石擅长运用权术,善于在国民党内部平衡各方势力,但在军事指挥上存在明显缺陷。周恩来观察到,蒋介石的决策往往过于依赖个人判断,缺乏集体智慧的支持。相比之下,毛泽东在军事战略上展现出卓越的才能,善于根据实际情况灵活调整战术。周恩来认为,毛泽东不仅能准确把握战争形势,还能充分调动群众力量,这是蒋介石所不具备的。此外,毛泽东在政治斗争中的远见卓识,使其能够有效应对蒋介石的各种策略。周恩来通过长期观察得出结论:在当时的政治军事格局下,唯有毛泽东具备全面战胜蒋介石的能力。这一判断基于对两人政治智慧、军事才能和领导风格的深入分析,体现了周恩来对中国革命形势的深刻洞察。

【周总理和蒋介石的友谊】

他向张申府,也就是黄埔军校政治部的二把手,同时也是入学考试面试的主要负责人,提出建议,希望从留学生中挑几个出类拔萃的来当黄埔军校的教师,目的是为了培养出未来的领军人物。

张申府经过深思熟虑,选出了50位杰出人士,其中就有周总理。那会儿,共产党和国民党正联手搞第一次国共合作。

周恩来作为中共广东区委的主要负责人之一,在获得党组织同意后,于1924年秋天到黄埔军校任职,担任政治教官,主要教授政治经济学课程。这一时期,他与蒋介石开始了长期的共事关系。

周恩来进入黄埔军校后,他与蒋介石的相处并不顺利。两人之间从一开始就存在分歧,合作过程中摩擦不断。尽管同在一所学校共事,但他们的关系始终未能融洽,矛盾时有发生。这种紧张状态贯穿了他们在黄埔军校共事的整个时期。

两人在治理国家的思路和具体做法上差异很大,这种分歧导致他们经常就某些政策理念发生争执。

在国共合作期间,周恩来始终以国家和民族利益为重,积极与蒋介石协作。作为中共领导人,他坚守职责,为中国革命事业付出了巨大努力,展现了卓越的领导才能和奉献精神。他的行动充分体现了对国家和民族的高度责任感,为革命事业作出了重要贡献。

蒋介石在军事和政治上的影响力逐步扩大,其真实意图也逐渐显现。特别是在一次东征行动之后,他的野心和策略完全公之于众。这次事件不仅展示了他的军事才能,也揭示了他对权力的渴望和未来计划的明确方向。通过这次东征,蒋介石不仅巩固了自己的地位,也向外界清晰地传达了他的政治目标。

1925年11月,蒋介石在东征期间召集了连级以上军政人员的会议。他在会上明确强调,黄埔军校必须保持统一,不能出现分裂。同时,他要求周恩来提交一份详细名单,列出所有在黄埔军校和军队中的共产党员,以及那些已经加入共产党的国民党员。

那时,周恩来在国民革命军第一军和东征军中担任政治部主任,同时他也是中共在黄埔军校的支部负责人。蒋介石曾向他提出要求,但周恩来没有同意。他认为这件事涉及国共两党,必须由中共中央来定夺。最终,这件事没有继续推进,被搁置了下来。

1926年后,蒋介石逐渐背离了革命初衷。这一转变导致周恩来与蒋介石的立场出现根本分歧。此前,两人曾共事三年,彼此间有着深入的了解和认识。

在国共合作时期,周恩来总理曾救过蒋介石的性命,然而蒋介石却以怨报德。这段历史展现了周总理的大义与蒋介石的背信弃义。

【周总理曾间接救过蒋介石的命】

1925年,蒋介石率领广州的国民党军队发起了一次重要军事行动,目标是清除广东省内残余的军阀力量,实现革命根据地的统一。为此,国民党高层决定再次对陈炯明的叛军发起东征。这次行动是继第一次东征后的又一次大规模军事打击,旨在彻底解决陈炯明势力对革命事业的威胁。通过这次东征,国民党希望巩固其在广东的控制,为后续的革命活动奠定坚实基础。

战局原本进展顺利,但第三师指挥官谭曙卿因接连取胜而过于自信,无视下属的多次劝阻,坚持率部继续推进。这一鲁莽决策导致部队陷入敌军精心布置的埋伏,造成重大人员损失。谭曙卿的轻敌冒进使原本有利的战局急转直下,第三师为此付出了沉重代价。

谭曙卿因过于自负而丧失了警惕性,未察觉敌方设下的圈套,仍执意指挥军队前行,致使整个部队陷入高度危险的局面。

蒋介石当时并不了解前线的情况,因此未能迅速做出决策。他继续催促部队推进,结果事态进一步恶化。等到他意识到危险时,已经来不及了。这次行动造成了重大损失,部队完全失去了撤退的机会。

为防止局势恶化,蒋介石紧急委任陈赓担任第三师代理师长,派遣他赶赴前线传达严禁撤退的指令,并明确表示任何临阵脱逃者将立即执行枪决。

陈赓抵达战场时,局势已经混乱不堪,部队陷入了进退两难的境地。为了保存实力,撤退成了不得不采取的策略。面对复杂的战况,他果断做出决定,带领部队有序撤离,以避免不必要的损失。这一选择虽然无奈,但却是当时最明智的应对方式,确保了部队在不利局面下能够全身而退。

在这种局势下,他护送蒋介石撤离战场,直到抵达荒无人烟的区域才止步。蒋介石内心充满愧疚,觉得已无颜再见江东的乡亲们。

在极度绝望的情绪下,他萌生了用枪结束生命的念头。陈赓见状立即上前劝阻,强调单次失利并不代表整场战役的失败,如果蒋介石出现意外,反而会对战局造成更严重的后果。经过这番劝说,他们决定暂时撤离战场,以保存实力。

在撤退途中,蒋介石遭到敌军猛烈追击,身受重伤,无法继续长时间奔逃。为了寻求援助,他决定派人送信给附近一师的总指挥周恩来,请求支援。

面对危急局势,陈赓主动请缨,承担起送信的重任。他不顾个人安危,穿越重重险阻,成功将信件交到周恩来手中。这一关键行动为蒋介石争取到了救援机会,化解了危机。

在东征战役中,蒋介石曾一度陷入生死攸关的境地。若不是周恩来及时伸出援手,蒋介石很可能在那场战役中丧命。周恩来的果断行动,不仅挽救了蒋介石的生命,也深刻影响了后续的历史进程。这一关键时刻的救援,充分展现了周恩来卓越的战略眼光和危机处理能力。

后来,蒋介石与周总理分道扬镳,大家都以为两人会彻底断绝联系。然而,战争结束后,周总理在一次采访中却对蒋介石给予了高度评价,出乎众人意料。

【周总理评价蒋介石】

战后,周总理在一次采访中被问到如何从军人角度评价蒋介石。他回答说:"蒋介石在战略层面很有头脑,但在具体作战上不够灵活。他更擅长政治而非军事,这也是他能在军阀混战中胜出的关键。他总能制定出完整的战役方案,但全中国只有毛主席能与他抗衡。"

周恩来在接受采访时对蒋介石进行了深刻剖析。作为一名军事家,他主要从战略和战术层面评价了蒋介石的功过。但不可否认的是,蒋介石在中国近代化建设中确实发挥了关键作用,尤其是在早期阶段,其贡献值得肯定。尽管两人立场不同,周恩来依然客观地指出了蒋介石在推动国家发展方面的重要地位。这种基于事实的评述,既展现了周恩来的专业视角,也体现了他对历史人物的公正态度。

周总理的结语确实切中要害。经过三年的国共内战,蒋介石在与毛泽东的较量中未能取得任何优势,最终以失败告终,被迫退守台湾。

国共内战时期,蒋介石为了夺取胜利尝试了各种方法。但这些策略在面对毛泽东时都显得效果有限。蒋的作战思路较为固定,缺少灵活性和新意。与此形成鲜明对比的是,毛泽东总能根据战场局势及时调整,针对不同情况采取相应的应对措施。

蒋介石在处事方式上存在明显缺陷。他经常使用一些不光明正大的手段,这种做法不仅削弱了个人威望,还导致部分追随者离他而去。与之形成鲜明对比的是毛泽东,他始终秉持崇高的道德品质和卓越的战略眼光,不仅获得了民众的广泛拥护和敬仰,也在历史长河中留下了不可磨灭的印记。

【总结】

蒋介石的失利源于多种因素,其中关键的一点在于他在军事谋略上无法与毛泽东抗衡。无论是在具体作战部署还是整体战略规划上,蒋都明显逊色于毛。这种能力上的差距最终导致了他在军事对抗中的节节败退。

毛泽东作为那个年代杰出的军事统帅,不仅在战略战术上展现了非凡的才能,更凭借敏锐的政治洞察力和卓越的领导艺术,赢得了人们由衷的敬仰。他独特的军事思想和政治远见,使他在中国近代史上占据了不可替代的重要地位。毛泽东将军事指挥与政治智慧完美结合,开创了中国革命的新局面,为后世留下了宝贵的精神财富。他的领导才能和战略眼光,在那个风云变幻的年代发挥了关键作用,对中国革命进程产生了深远影响。